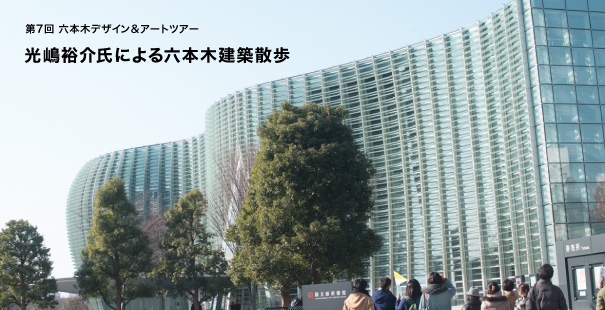

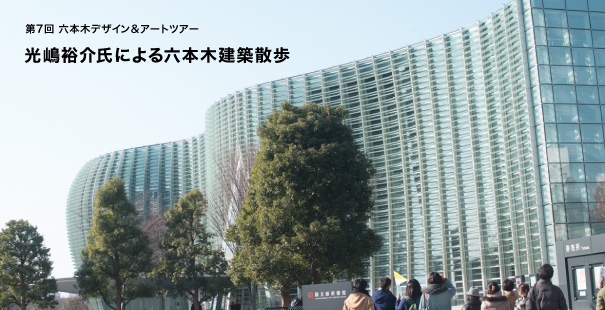

第7回 六本木デザイン&アートツアー 光嶋裕介氏による六本木建築散歩

update_2014.2.5 / photo_ryumon kagioka / text&edit_kentaro inoue & yosuke iizuka

黒川紀章さんが手がけた波打つガラスの外壁が印象的な「国立新美術館」、1枚の巨大な鉄板を屋根に用いた安藤忠雄さん設計の「21_21 DESIGN SIGHT」など、六本木の街にはたくさんの魅力的な建築があります。そんな名建築を巡るツアーのガイドをしていただいたのは、ベストセラー作家・内田樹さんの邸宅兼道場「凱風館」の設計を手がけたことでも知られる建築家の光嶋裕介さん。今回は、その様子をレポートします。

安藤忠雄さんならではの強いアイデンティティ。

「21_21 DESIGN SIGHT」

「今回のようなイベントは、僕にとって初めてのこと。何が起こるかわかりませんが、みなさんとの化学反応を純粋に楽しみたいと思います」。そんなあいさつからはじまった今回のツアー。参加者のみなさんと光嶋さんは、まずミッドタウン・ガーデンにある「21_21 DESIGN SIGHT」へ向かいました。

「ちょうど六本木に東京ミッドタウンや六本木ヒルズができた頃、東京で学生時代を過ごしていました。まさに東京の激変期ですね。六本木という街は変化が早く、スクラップ&ビルドを繰り返している印象があります。東京のスピード感は、歴史がゆっくり脈々と受け継がれているヨーロッパの街とは対照的。安藤忠雄さんが21_21 DESIGN SIGHTを設計するらしいという話は聞いていたのですが、気づいたらすでに完成していましたから(笑)」

「僕は世界中の建築をたくさん見ていますが、安藤さんのすごいところは、見れば一瞬で安藤さんの作品だとわかるところ。たとえニューヨークにあってもパリにあってもおかしくない、そんな強烈なアイデンティティが安藤建築にはある。これは、すごいことです。でも、僕としては、建築は建てる場所に応じて変幻自在に変えたいという思いもあって。これは安藤さんが通った道の逆を行かなければという意識の表れかもしれません」

アトリウムと「箱」の割り切った関係性。

「国立新美術館」

「街を歩いていると、本当に多くの情報が目に入ってきますよね」。昔から、散歩や旅が大好きだという光嶋さん。ミッドタウン・ガーデンを出て国立新美術館へと向かう途中には、歩きながら街を眺めるときのポイントについて話してくれました。

「動きながら眺めていると、風景は一瞬として止まっていません。歩くスピードが心地いいんです。何かに集中するということなく、ゆっくり歩くだけ。散歩では、写真よりも映画に近い見方になるのかなと思いますね。さらに、気温や匂い、光の具合の変化など、五感でもって都市を体験していく。どこに感動するかは人それぞれ。それぞれのセンサーがありますから、自分が反応するポイントを楽しみながら歩いてみてください」

「ここが国立新美術館、設計をしたのは巨匠・黒川紀章さんです。この建築の面白さは、正面の曲がりくねったガラスのアトリウムに、右側に見える箱状の空間、専門用語でいうホワイトキューブがくっついていること。ダイナミクスのあるデザインが施された部分と、なんでもない『箱』が並んでいるんです。この対比がとても潔いですね。まるで『私はここからここまでしか興味ありませんよ』みたいな、すごく割り切った考え方がされているように思います。個人的には、ひとつの美術館として、もう少し関係性をもたせても......って思ってしまうくらい(笑)」

路地裏の予測不可能な面白さと「目に見えないもの」の力。

そして一行は、住宅が密集した路地の中へ。「この複雑に入り組んだ道なんか、計算してつくられたものじゃないですよね。僕はこういう路地裏がすごく好きなんです」と光嶋さん。

「建築家は数年後に建つ建物を設計します。つまり、ある意味ではつねに未来予測をしているわけです。もちろん何かしらの根拠をもとに設計を進めていくことが必要ですが、それだけではいい建築にはならない。たとえば、この路地のような雑多さは、眺める人に新しい見え方を提供してくれるし、周囲との複雑な関係をつくり出します。それは予測不可能で、数値化できないものだったりもします。僕は、ここにこそ、突破口があるんじゃないかと思って、設計に余白を残すことを意識しているんです」

「たとえば『亡くなった祖母がいつもそばにいてくれている』という誰もが感じうる感覚は、数値化できないし、目に見えないですよね。建物への『愛着』だって同じ。目に見えないものへの感受性やリテラシーは今、どんどん下がってきていると思います。僕は、そういう数値化できないものを設計の中にいかに取り込んでいくか、残していくかをいつも心がけています。だって、予測不可能なほうがエキサイティングじゃないですか」

見え方の異なる、六本木の2つのアイコン。

角のある東京ミッドタウンは方向によって見え方が変わり、円筒状の六本木ヒルズはどの方角から見ても同じ。「ここからはこう見える」という存在感があるから、この2つの建物は六本木の顔になっている。森タワーを見上げながら、光嶋さんはそう教えてくれました。

「たとえば、ニューヨークのツインタワー(ワールドトレードセンター)が、街の印象的なアイコンだったように。僕は、初めて訪れる街では、まずこういう高い建物に上ります。そこがどんな街なのか、垂直方向から俯瞰して見たいので。逆に、海外から来た友だちに東京を案内するときには、山手線の先頭に乗って一周します。ちょうど1時間くらいで、東京という街が具体的にイメージできる。水平方向で見ると、多面的でモザイク状になった街の豊かな表情がよくわかるんです」

森タワーを通り抜け、次に見えてきたのは、隣接するテレビ朝日本社。建物の解説の合間にも、東京とヨーロッパの街並の違いや、施主の関係性についてなど、建築にまつわるさまざまなトピックを交えながら、六本木の街を巡る「建築散歩」はまだまだ続きます。

個性を消したモダニズム建築の正統。

「テレビ朝日新本社」

「このテレビ朝日のビルは、槇文彦さんによるもの。槇さんは、建築界のノーベル賞ともいわれるプリツカー賞を受賞している大御所です。モダニズムを代表する建築家だけあって、ガラス張りの外観は透明感があって洗練されていますね。オフィスビルでもありますから、床面積を確保しつつ機能性も満たしている。ひと目でそれとわかる安藤忠雄さんの建築とは逆で、建物自体の個性を消していることが、モダニズムの大事な核となっています」

ちなみに、槇さんの作品でおすすめなのは、代官山の複合施設ヒルサイドテラス。長い年月をかけて段階的に建てられたため、それぞれの時代の進化するモダニズムの形が一度に見られるのだとか。

主張の強さがイマジネーションをかき立てる。

「ルイ・ヴィトン 六本木ヒルズ店」

けやき坂にあるルイ・ヴィトンの路面店は、日本だけではなくニューヨークや香港のルイ・ヴィトンの外装デザインも手がける青木淳さんによるもの。商業建築として高い評価を得ています。

「テレビ朝日とは対照的に、ブランドショップならではの主張の強い建築ですね。情報発信力といってもいいかもしれません。そうしたインパクトがありながらも、上品でルイ・ヴィトンらしさもあり、昼と夜で見え方が異なる多面的な表情をもっています。パブリックな建物は、住宅と違って誰が訪れるかわかりませんから、多彩なイマジネーションをかき立てる空間をつくることが必要。その点で、この建築は成功していると思います」

クライアントと建築家の幸せな関係とは?

「建築の難しさは、クライアントの方向性とどれだけ対話できるかというところだと思います。一緒に建築物をつくる人たちとウマが合うかどうかが建築家の生命線。気持ちのいい仕事は、職人とクライアントと設計者のトライアングルにかかっています。そういう点では、僕が設計を担当した『凱風館(がいふうかん)』の施主・内田樹さんはすばらしいクライアントでした」

凱風館/photo: 山岸剛

凱風館/photo: 山岸剛

その凱風館の写真がこちら。施主の内田樹さんとの関わりを「施主と建築家の関係は、いわば夫婦のようなもの」と、光嶋さんが説明してくれました。

「時間やお金の制約がある中で、正直に、楽しく過ごして、対話をする。それがいい建築をつくる条件です。内田先生はすごくおおらかに、あけっぴろげに話してくれました。敬意に基づいた対話は、すごく建設的です。今では僕も合気道をはじめて、先生とは師範と弟子という関係になりました」

建物と建物の隙間に、ヨーロッパと日本の違いを見る。

「ここ、建物と建物の間に大きな隙間がありますよね。実はこれ、ヨーロッパにはないものなんです。日本では敷地が区画化されていて共有するものがないから、お互いに境界線から少し離して壁をつくる。するとこんなふうに、それぞれたくさんの隙間ができるんですよ。一方ヨーロッパでは、真ん中に両方が共有する壁をドンとつくっちゃう」

「ヨーロッパには街区としての共有感があるから、街全体がマッシブな固まりになっています。それに対して、日本の建築は『俺が、俺が』と、すごく主張したがる建築が多い(笑)。まったく調和がないのがすごいと思いますね。いいか悪いかは別として、それらの主張が、東京に独特のリズムやエネルギーを生んでいるんでしょう。街の調和を考えるには、単体の建築だけでは難しくて、もっと大きなスケールでデザインしないといけないと思うんです」

過去の時間軸の断片を残した名建築。

「国際文化会館」

途切れることのない建築トークを聞きながら、たどり着いたのは国際文化会館。この建物は、ル・コルビュジエの弟子である前川國男さんと坂倉準三さん、そして吉村順三さんが共同で設計したもの。

「アプローチがうねっていたり、1階と2階がずれていて外壁の素材が違っていたり、アイデアがすごく複合的。そういう関係性を読み取っていくと面白いと思います。そして同じ六本木でも、このあたりは都市空間の裏側にあって、まるで時間が止まっているよう。近代的な街並みの中に突然お寺が現れるように、東京もすべてがスクラップ&ビルドというわけではなくて、時間軸がモザイク状に入り組んでいる街なんですね」

国際文化会館は、その名のとおり、日本と世界の人々との文化交流をはかることを目的に設立され、宿泊施設やホール、港区の名勝として指定されている庭園などを備えています。この日も、結婚式の披露宴が行われていました。美しい庭園を眺めたあと、一行はティーラウンジへ。

建築家の仕事は、クライアントの人生に寄り添うこと。

「僕はドイツから帰国して2008年に独立して、現在までに完成した建築が3つ。その間に、本を3冊出版しています。1軒目が完成し、それが本になり、それを読んだ人がまた依頼してくれて......、一つひとつの仕事を一生懸命にやっていると、いろいろな方とつながっていく。僕はさまざまな形で、建築家の仕事とはどういうものか、多くの人に知ってもらいたいと思っています」

光嶋さんのドローイング集『幻想都市風景』を回し読みしながら、にぎやかな雰囲気の中、トークは続きます。参加者のみなさんからは、この日の感想や、質問などが飛び交いました。

――「建築家」としての、光嶋さんのこだわりとは?

「そもそも、設計の素人はいても、『建築の素人』は存在しません。みんな家に住んでいるわけですから、クライアントを含めて、建築や建物については誰もが玄人なんです。その中で、クライアントの感性や人生に寄り添って、空間を一緒に模索しながら提案していくのが建築家の仕事。僕らは『設計のプロ』として、常に自分の中にイマジネーションのストックをいっぱいもっていなければいけないと思っています。そうした他者への想像力を磨くためにも、常に新しいことに対してはオープンでありたいし、異物を排除しないで同居させる方法を考えています」

スケッチを通して、イメージを肉体化していく。

――私は建物を見たり、街歩きしたりするのが好きなんですが、六本木にも裏路地のような場所があって驚きました。

「僕は学生時代、よく六本木に自転車で来ていて、いろいろな路地を通りました。そうすると雑誌で目にした妹島和世さんの建てた家を偶然見つけたり、面白い発見がいっぱいあるんです。今日はガイド役でしたが、僕は街を歩いているとき、気になる風景があったらスケッチをするようにしています。今日は、そのスケッチブックもお見せします。あ、コーヒーはこぼさないようにお願いしますね(笑)」

「スケッチは写真と比べて時間がかかるし、映像としての正確さも劣りますが、風景を見て、何らかの解釈をして、肉体化することができます。そうやって自分の中に深くインプットしたものを、いつでも出せるようにストックしておく。だから、僕にとっての散歩とは、発見すること。......冬は寒いからスケッチはしないんですけど(笑)」

複合的な問題に対する解決策を選ぶ、建築家の視点。

――私は行政で区画に関わる仕事をしています。たとえば、木造住宅が密集している地域に防火のために道路を敷いたりしますが、そういう規制はやはりわずらわしいものですか?

「人間が住むということは、火事以外にもいろいろな問題が起こりうる。それを多面的に議論した結果の方法であればいいけれど、火災というひとつの問題に対する安直な解決策であれば、それは暴力的にもなりかねないと思います。設計っていつもたくさんの要望があるんです。奥さんはキッチンを広くしたい、夫はリビングを広くしたい(笑)。複合的な問題に対して、全体を俯瞰してどんな解決策を選ぶのか。調和と秩序のバランスですね、それが建築家のもっとも大事な視点のひとつなんです」

2020年東京オリンピックの、さらに未来を考える。

――東京の街は調和がないとおっしゃっていましたが、江戸時代の街並みは美しかったと聞きます。これから日本もそうならないかなと思ったのですが......。

「人口がどんどん減っていく右肩下がりの時代、これからの価値観のヒントは江戸時代にあるかもしれませんね。昔に戻ることはできませんが、生かすことはできるでしょう? 今、2020年の東京オリンピック開催が決まって、みんなが6年後のことを考えていますよね。でも本当は、さらに先のことも考えなければいけない。かつて長野や札幌でもオリンピックが行われましたが、そのときの施設が今どうなっているのかを検証してみる。過去と現在をうまくブレンドして、先を見通す。建築や街づくりに求められているのは、時代や社会をどう読み解くのかということだと思います」

光嶋裕介(こうしま・ゆうすけ)

建築家。東京、目黒区在住。1979年、米ニュージャージー州生まれ。早稲田大学理工学部建築科で石山修武に師事。大学院修了後、独ベルリンの建築事務所に4年間勤務。2008年に帰国し光嶋裕介建築設計事務所を主宰。2010年、思想家・内田樹氏の自宅兼道場(合気道)である凱風館を設計。SDレビュー2011入選。2010年より桑沢デザイン研究所、2011年から2012年まで日本大学短期大学部にて非常勤講師を務める。さらに2012年からは首都大学東京・都市環境学部に助教として勤務中。著書に『みんなの家。~建築家1年生の初仕事~』『幻想都市風景』、最新作に『建築武者修行--放課後のベルリン』がある。

RELATED ARTICLE関連記事