第6回 六本木デザイン&アートツアー 森山明子氏による「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」特別ギャラリーツアー

update_2014.1.15 / photo_ryumon kagioka / text&edit_kentaro inoue & yosuke iizuka

現在、21_21 DESIGN SIGHTで開催されている「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、これまでに21_21 DESIGN SIGHT で行われた23の企画展を「FINDING」「MAKING」「LINKING」「CREATING」4つの視点で再構築したもの。同展の企画者のひとり、デザインジャーナリストで武蔵野美術大学教授の森山明子さんをガイドに巡ったギャラリーツアーの様子をお届けします。

21_21 DESIGN SIGHTは、日本の「デザインミュージアム」のひな形、または実験場。

ツアーのスタートは、21_21 DESIGN SIGHTのオープニングを飾った「安藤忠雄 2006年の現場 悪戦苦闘」展のパネルの前。安藤忠雄さんが設計した21_21 DESIGN SIGHT完成までのプロセスを眺めながら、森山さんは参加者のみなさんに語りはじめました。

「かつて三宅一生さんが『造ろうデザインミュージアム』という記事を新聞に書き、その機運を高めるためにこの施設はできあがりました。今回は『日本のデザインミュージアム実現にむけて展』。総合的なデザインミュージアムがもしあったとしたらどんなテーマがふさわしいのか。それを探るために、これまで行われた企画展を再構成してみようという趣旨です。今までの展示を見た人も見ていない人も、一度に23の企画展をおさらいできる、おトクな展覧会でもあります(笑)」

海外から見た日本のデザインは、精緻でハイブリッド。

「日本のデザイン」の特質を考えるにあたって一番わかりやすいのは、海外に日本のデザイン展をもっていく場合だと、森山さんは言います。

「1975年に行われた『包む・日本の伝統とパッケージ展』。実はこの展覧会、世界中を巡回して、各地の美術館の入場者数記録を塗り替えたんですよ。これほど世界で評判になったきっかけは、1972年に、あるシンクタンクが『成長の限界』という報告書を出したこと。内容は、石油、石炭、ガスなどの主要な原料は100年以内に枯渇に向かうというもの。そのタイミングでこの展覧会が開催されて、日本人はこんなに資源を大切にして、自然の素材を生かして......と、世界に衝撃を与えたんです」

「それから1978年の『間―日本の時空間』、1980年の『ジャパンスタイル展』が続きます。ちょうど日本が、オイルショックや円高を乗り切って経済力も工業力もピークに達している頃。日本はあんなに長い歴史があるのに、どうして新しいことにもチャレンジできるのか、日本のデザインが『ハイブリッド』だということは今でも言われています。そして、折り目正しくて精緻。2008年の『WA:現代日本のデザインと調和の精神』あたりになると、『カワイイ』といった新しいイメージも加わります」

神の創造にも匹敵するような作品群「CREATING」。

展示スペースへ移動すると、そこには、いくつかのキューブ状のブースが。これまでに開催した23の展覧会のうち、「CREATING」に分類されたものが集められていました。「デザイナーとアーティストを一緒にすると呼び名がないので、クリエイターと言ってしまうんですが、クリエイションとは、もともと神の創造、つまり天地創造のこと。ここに集まっているのは、それに匹敵するような方々ばかり」と森山さん。

「こちらは『U-Tsu-Wa/うつわ― ルーシー・リィー、ジェニファー・リー、エルンスト・ガンペール』展のブース。ルーシー・リィーさんは陶芸家として成功する以前、第二次世界大戦時にロンドンに亡命して、衣服のボタンをつくっていたんです。そして、亡くなるときに『デザイナー三宅一生さん、私のボタンはすべてあなたに託したい』という文を残していかれました。ですからここにあるボタンは、ルーシーさんから贈られたものです」

「『倉俣史朗とエットレ・ソットサス』展です。2人は17歳離れていますけど、本当にお互いを尊敬していました。今日の私の赤い帽子は、クリスマスということと、ソットサスの赤いタイプライター『バレンタイン』をちょっと意識しています(笑)。隣の椅子は、倉俣さんの『ミスブランチ』ですね。倉俣さんはすごくすてきな、夢のような作品をつくる人。お土産にもらった造花を椅子にしたんだそうです」

「三宅さんが新聞にデザインミュージアムの記事を書くきっかけとなったのは、2002年に田中一光さんが亡くなられたこと。現代的なものと日本的なものをクロスさせた天才的なデザイナーの軌跡をたどる『田中一光とデザインの前後左右』展。彼は『日本の伝統色』といった既製の色のチップを使わない人で、色の箱にとってあった実際の印刷物をちぎって色指定をしたそうです。また、このポスター作品は、海外への輸送費を抑えるため12枚のパネルに分割できます。物流のことまで考えてデザインされているんですね」

「CREATING」ゾーンを抜けると、「FINDING」「MAKING」「LINKING」3つのジャンルのブースが並ぶ、大きな展示空間が広がっています。ここで、森山さんから参加者のみなさんに「『デザイン』のイメージに一番近いワードはどれ?」という質問が。「デザインといえば、やっぱりメイキング」「新しいものというイメージがあるのでファインディング」など、さまざまな回答にうなずきながら、解説は続きます。

「つくる」以前の、発見することもデザイン「FINDING」。

ファインディングゾーンには、一般的にはデザインだと思われていないもの、デザインが関与できないと思われている展示が集められていました。

「オープニングに続く第1回の展覧会は、深澤直人さんの『チョコレート』展。照明器具やコンセントがチョコの色をして、チョコのように溶けかかっていました。みんなすごく驚いて、ほめる人もいれば、理解できないという人もいた刺激的な展覧会。どれも製品にはならないと思われていたんですが、さすがイタリアですね、チョコが溶けたような照明『アフター ダーク』を製品化したそうです」

「牛丼1杯つくるのに、2000リットルの水が必要なんて、普通は考えません。要するに、ウシを育てないといけないし、お米を炊かないといけないということですが、あっと驚きますよね。この佐藤卓さんの『water』展のように、発見することもデザイン。人間は水そのものをデザインできないけれど、水を生かすことならデザインできるだろうと思います」

「これは、来場者22万人で入場制限もされた伝説の展覧会『デザインあ展』です。デザインはそこここにあるんだよ、という内容で、子どもも大人も大騒ぎ。私は、デザインミュージアムをつくるとしたら『あ』からはじまって『ん』がどこにあるかを探さないといけないと思っています。ちなみに、東京都現代美術館で2003年に開催されたスタジオジブリ展と同じ、22万人の来場者数を記録しました。これもトリビアですね、誰かに自慢してください(笑)」

ただの"ものづくり"だけには留まらない「MAKING」。

FINDINGで発見したことはMAKINGにつながっていく。そしてMAKINGとは、「素材、技術、人間の願望、それらを最適に組み合わせて形づくるデザイン」だと話してくれた、森山さん。

「いわゆる『ものづくり』には留まらないんですね。たとえば、深澤直人さんは『without thought』というプロジェクトで、デザインとは考えるのではなく気づくことだと提唱しているように、それぞれに独特の考え方があります」

「これは吉岡徳仁さんの『セカンド・ネイチャー』展。水槽の中で自然結晶させた椅子です。吉岡さんはベートーベンの『月光』を聞かせながら、曲の振動で結晶体が変化することも試していたといいます。デザインは、自然そのものでは決してあり得ないけれど、あたかも自然であるかのようなものを、人間の叡智を尽くすとつくれるかもしれない、そういう内容の展示でした。ブースの下の美しい影の形までデザインされていますが、なぜデザイナーがこういったことまでできるのか、不思議にさえ思いますね」

「ダイソンの掃除機をばらして部品にすると、人ができる。三宅一生さんがディレクターを務めた『XXIc. ― 21世紀人』展のブースです。日本はロボット大国ですけど、技術者はみんな鉄腕アトムに憧れてロボットつくっているらしいですね。これも21世紀人の、ひとつのビジョンなんでしょう」

連綿とつらなる日本人の営み「LINKING」。

祈りや文字、伝統芸能など、日本、それから広くユーラシア、中国の奥地まで、普遍的な広がりがあるもの。「LINKING」に集められているのは、そうした企画展です。

「リンクって、今はコンピュータ用語ですが、それだけではありません。今、私とあなたたちが、1時間一緒に過ごしたら関係性が生まれるでしょう。これもリンク、もちろん拒否してもいいんですよ(笑)」

「東日本大震災があって、東北に想いを馳せ、心を痛め、自分が何もできないことに絶望しつつ、でも、なんとかなってほしいと祈る......。そんな気持ちは誰にもあったと思います。『テマヒマ展〈東北の食と住〉』に並んでいた、たった100円くらいの駄菓子でも宝石のように見えました。私たちはこんなに手間ひまかけたものを何気なく享受しているんですね。手間をかける、ヒマもかける、手技を生かすことも日本のデザインのひとつの底力。東北にはそれが、ものすごくよい形で残っているのがわかります」

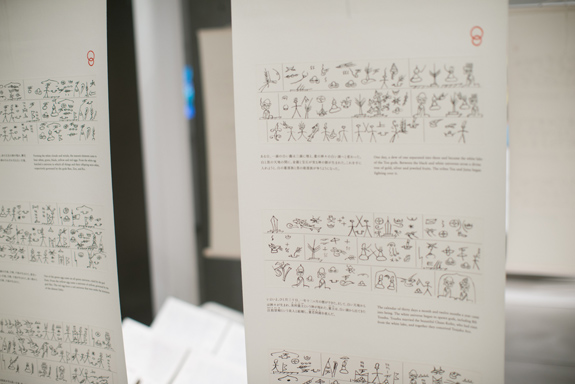

「文字には、その文字を使ってきた人々の記憶があります。トンパ文字に詳しい浅葉克己さんによる、文字からコミュニケーションを考える『祈りの痕跡。』展。『汝、自らのために祈ることなかれ』という言葉が印象的ですね。私たちはつい神頼みをしてしまいますが、祈りとは本来、自分のためのものではありません。雑誌の編集長をしていたとき、私、最後の編集後記を浅葉さんの座右の銘で締めくくったので思い出深いですね」

「これは『落狂楽笑(らっきーらっくしょう)』。狂言や落語、一人芝居を数日ごとに開催する、お祭りのように豪華な夏のイベント。私はイッセー尾形さんの回を見ましたが、企画が三宅一生さんで、アートディレクションが北川一成さん、"3イッセイ"の揃い踏み(笑)。何百年も伝承した芸を時代にあわせて新しくして、みんなで笑って元気になって、また何かをはじめる。これもリンクのひとつの形ですね」

「実は一度この展覧会に来たのですが、そのときはよくわからなかったことが、今回の説明でわかったり、見えていなかったものが見えたり。いい時間が過ごせました」。そんな感想も聞かれた、およそ60分間のギャラリーツアー。最後には、参加者のみなさんと森山さんによる質疑応答が行われました。

デザインミュージアムは、生活する人みんなのためのもの。

――デザインとアートの違いとは?

「ここにあるもの全部が、デザイナーがつくったものではありません。職人さんがつくったものもあれば、アーティストのものもあって、デザイナーとアーティストを区別していないんです。社会的な見方や着地点は違っても、現実から発して未来に飛ぶという営みそのものについては、デザインもアートも差がないんだろうと私は思っています」

――日本にデザインミュージアムができると何が変わりますか?

「単純に言うと、海外からやってきた人から『今の日本のデザインはどうなっているの?』と聞かれたときに、そこへ連れて行けますよね。私たちがロンドンに行って、イギリスの歴史を知りたければ大英博物館に行くように。そして、今までのデザインはこうだったということがわかれば比較ができますから、次はこうしようと考えることにつながる、そんな気がします。これはデザイナーだけではなくて、生活する人みんなにとって大切なことだと思いますね」

かつてデザインは文化ではなく産業だった。

ギャラリーツアー終了後、控え室に戻った森山さんに、60分間では語りきれなかったデザインミュージアムの構想や、デザインを巡る日本のこれまでについてうかがいました。締めくくりに、追加インタビューの様子をどうぞ。

「もともと、日本にデザインが導入されたのは、産業をドライブさせるためのものとしてでした。殖産興業とか貿易立国という視点のみで考えられていて、産業には資するけれど、文化とは捉えられていなかった。だから、アーカイブするという発想も必要性もなかったんです。デザインが文化でもあるという意識になったのは、本当に最近のことなんですよ」

「国立近代美術館で『グロピウスとバウハウス』展が開かれたのが1954年。その頃から少しずつ、日本で海外のデザイン展が行なわれはじめました。そして最近ようやく、『イームズ・デザイン展』や『ジャンポール・ゴルチエの世界』展、『田中一光 回顧展』などに多くの人が押し寄せるようになった。美術館で大規模なデザイン展を違和感なくできるようになったのは、21世紀になってからなんです」

2020年のオリンピックに合わせてデザインミュージアムを実現したい。

「今、21_21 DESIGN SIGHTのウェブサイトで、各界の著名人の方に『デザインミュージアムに入れたいデザイン』を紹介してもらう『私の一品』という連載をやっています。同じように、現在活躍しているデザイナー100人に『あなたが未来に残したい100デザイン』を寄贈してもらえば、それだけで1万点の収蔵品が集まりますよね。あとは過去のすばらしいデザインを1万点集めて、2本立てでコレクションをつくる。こうすれば、デザインミュージアムは実現できるはずです。あくまでも、たとえばの私案ですが......」

編集部の「実際にデザインミュージアムをつくるとしたら、いつ、どんなふうに?」という質問に、「個人的な考えですが......」と言いつつも、こう答えてくれました。

「昨年、オリンピック・パラリンピックの開催が決定しましたが、実は1964年の東京オリンピックはデザイン面でも優れていました。競技中の写真を使ったポスターはオリンピック史に残る革新的なものでしたし、競技種目などを絵で表したピクトグラムを本格的に導入したのも初めて。そこで、デザインミュージアムの第1回展として、2020年の五輪に合わせて『オリンピックのデザインの歴史』展を開催する......そんなストーリーを夢見ています」

「私が個人でつくっている『デザインジャーナリズム新聞』に、デザインに関して言いたいことがすべて書かれていますから、ぜひ読んでみてください(笑)。まだまだデザインは歴史が短いという通念がありますが、私は、みんなにそうじゃないって声をあげてほしい。デザインは自分と関係があると思ってほしい、いつもそう考えています」

森山明子(もりやま・あきこ)

デザインジャーナリスト、武蔵野美術大学教授。1975年東京藝術大学美術学部芸術学科卒業。特許庁意匠課審査官、財団法人国際デザイン交流協会勤務をへて、1986年日経マグロウヒル社(現・日経BP社)入社。『日経デザイン』の創刊にかかわり、1993〜98年同誌編集長。1998年から現職、デザイン情報学科所属。NHKハート展詩選考委員、グッドデザイン賞審査副委員長、芸術工学会副会長・名誉理事、公益財団法人の三宅一生デザイン文化財団および日本デザイン振興会の理事などを務める。主著は『まっしぐらの花―中川幸夫』(美術出版社)、『石元泰博―写真という思考』(武蔵野美術大学出版局)、『新井淳一―布・万華鏡』(美学出版)。

RELATED ARTICLE関連記事