PROJECT

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #15

「六本木、旅する美術教室」第14回 「アーティストAKI INOMATAと考える、未来のかけらの見つけ方」【前編】

update_2024.07.24

photo_masashi takahashi / text_ akiko miyaura

六本木の美術館やギャラリーを舞台に繰り広げられる「六本木、旅する美術教室」。アートディレクター尾原史和さんがインタビューで語った「アートの受け手側の"考える力"は、教育的なところから変えていくべき」という提案を実現するべく、クリエイターやアーティストのみなさんに、その人ならではの美術館やアートの楽しみ方を教えていただきます。

第14回目の「旅する美術教室」の舞台は、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2で開催中の「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」。教室の先生を務めるのは、生き物や自然との関わりの中で作品を作り続けているアーティストのAKI INOMATAさん。本展の展覧会ディレクターである、デザイナー、デザインエンジニアの山中俊治さんが案内役として、最先端技術や研究をベースとした先駆的な眼差しとデザインが出会うことで芽生えた「未来のかけら」を生み出す発想の原点を探ります。

六本木、旅する美術教室 第14回

「未来のかけらの見つけ方」

- #1

- 自分に関係ないと思う分野に好奇心を持つ

- #2

- 「こんな未来があるかもしれない」と想像する

- #3

- 協業、コラボレーションで新しい視点を取り入れる

- #4

- 面白いと思う好奇心を育てる

- #5

- 相手のやっていることを利用するのではなく、共感をベースにする

- #6

- 実現を目指すだけでなく、現時点のビジョンとして楽しむ

入り混じりを表現した展覧会。

展覧会の冒頭にある作品《Cyclops & tagtype》の前で始まった今回の教室。冒頭のあいさつで、山中さんが「理系の人いますか?」「まったく理系じゃない人?」「学生さんは?」と問いかけ、さまざまな参加者が入り混じっていることを確認します。

山中俊治まさにこの展覧会の趣旨も入り混じりを表現したもの。自分の分野と関係ない研究や見たことのないデザインを、好奇心をもって楽しんでいただけたら。そもそも、デザイナーと科学者は方法論が全然違います。デザイナーは主観的な感覚を大切にするのに対して、科学者は客観的なものを示そうとするので、話が嚙み合わないこともある。でも、その噛み合わなさの中から、新しいものが生まれてくることもよくあります。この展覧会では面白いもの、美しいものというより、「面白くて美しいもの」をコラボレーションの中から生んでいく様を皆さんに見てもらえたらと思います。

《Cyclops & tagtype》 制作:山中俊治+田川欣哉・本間 淳「Cyclops」(手前)「tagtype」(奥)

1999~2001年にかけて開発、発表された山中さんのプロトタイプの原点と言える作品。「Cyclops」は大きな一つ目と背骨の際立つヒューマノイドロボットで、「目」にあたる頭部のカメラが動くものを感知し、ただその物体を見つめている。「tagtype」は日本語入力のための親指キーボード。五十音の行と段を交互に入力していくシステムで、高速での日本語入力が可能になっている。

撮影:木奥恵三

山中さんは約20年に渡り、「未来のためのプロトタイプ」を作り続けてきました。その活動が本展のコアになっていますが、さらに今回の展覧会のために新たな科学者とデザイナーに声をかけ、コラボレーションを働きかけたと言います。

山中その1つが皆さんの前にある、nomenaというデザインエンジニア集団と、キリン学者として有名な解剖学者の郡司芽久さんのコラボレーションから生まれた《関節する》です。生物を一緒に解剖しながら体の仕組みの面白さを追求し、その成果として彼らがつくったのが分解組み立てできる骨格標本です。

《関節する》 制作:nomena+郡司芽久

自分の手で組み立てて動かす、動物の関節に注目した骨格模型。模型の骨を動かしているうちに、ヒトである自分自身の関節もまた、同じように動いていることに気づく。

撮影:木奥恵三

山中さんの解説を聞きながら、触れることができる骨格模型にINOMATAさんが手を伸ばします。「すべすべして気持ちがいいですね。しかも、全然継ぎ目が見えない」と構造や素材に興味津々。さらに、アビシニアコロブスと呼ばれるサルの頭蓋骨の標本に牙をはめ、きれいに収まる様子に思わず、「気持ちいい~」と声をあげます。

山中その気持ちいいという感覚が、まさにいつも郡司さんが感じていることなんです。

模型の骨を動かしながら、我々の関節も同じように動いていることを感じ、その構造の美しさに感動を覚えます。

【未来のかけらの見つけ方#1】

自分に関係ないと思う分野に好奇心を持つ

続いて、2人が向かったのは、千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)と山中さんがこれまで制作してきたさまざまなロボットを、スケッチや映像を交えながら展示している「Robotic World」の展示エリア。

Robotic World 制作:千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)+山中俊治

モーターやケーブルをケースで覆って隠してしまうのではなく、骨格構造から美しいロボットをつくるというコンセプトに基づきデザインされたロボットをスケッチや図面とともに展示。展示作品:《morph3》《Hallucigenia 01》《Halluc IIχ》《CanguRo》《RULO》。インスタレーション:《ON THE FLY》《Wonder Robot Projection》。

山中僕のデザイン全般に言えることですが、構造の美しさを見せたいということをいつも考えながらつくっています。未来の乗用車はたくさんの車輪と、たくさんのモーターを持っていて、それが床下に並び、自由に動き回れる未来があるんじゃないか。そんな電気自動車の未来を考えてつくったのが《Halluc IIχ》。バイクは比較的最近つくったもので、ライダーという全方位のレーダーがついていて、地形や人の姿、車や建物を3次元的に計測しながら、自由に走り回ります。

まさに未来を感じる美しい構造のロボットがずらりと並ぶ中、見覚えのあるものが1つ。過去に撒いた「未来のかけら」が実を結んだ作品です。

山中これらのプロトタイプは製品化できるかわからないけれど、「こんな未来があるかもしれないよね」という思いでつくっている。その中でたまに製品化されることがあって、それがこのお掃除ロボット《RULO》です。

《RULO》

Panasonicから発売されたロボット掃除機。時代を追うごとに「賢く」なったロボット掃除機において、新しい知的な存在としてデザイン。独自の三角形状(ルーロー)を採用しているため、部屋の隅まで入り込める。CanguRoと同様にライダーを搭載していて、刻々と家の間取り図を描きながら自分の位置を確認し効率的に掃除することが可能となっている。

Photo by Yusuke Nishibe

展示方法にも興味をひかれた様子のINOMATAさんは、作品とともに流れる映像に見入っています。

AKI INOMATAこうやってデモ映像があると、動きがよくわかりますね。みんな、乗ってみたいと感じると思います。

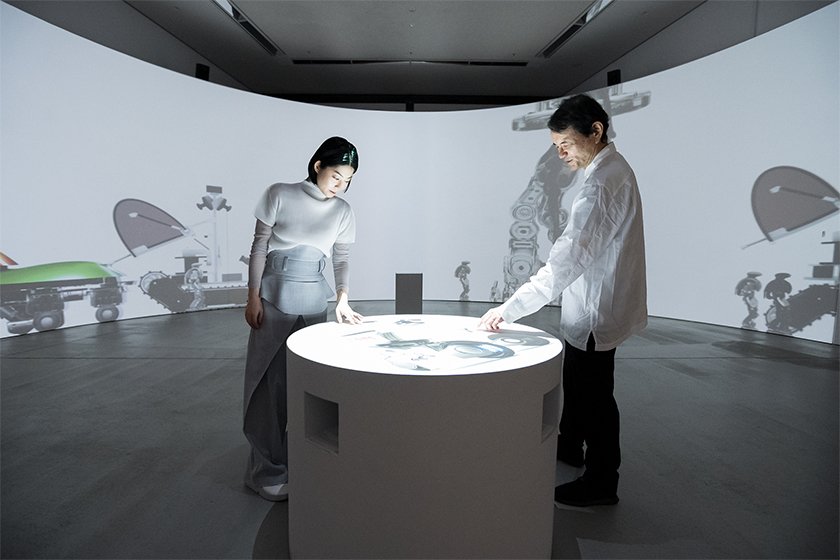

山中この映像はロボットがどんな動きをするかを伝えて、映像作家につくってもらったものです。それから、(円柱の台の上にある紙を手に取り)これは案内シート。ただの紙だけど、ここ(円柱の台)に置くと映像が出るんです。紙に空いた穴が操作キーになっていて、押すとモニターにロボットのいろんな写真が映し出されます。

INOMATAこれは、頭上のカメラが反応して......?

山中そうですね。カメラが人の動きや紙の位置を判断して、映像を映し出しています。2008年につくられたものですが、今でも最先端に見えますよね。

《ON THE FLY》 制作:千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)+山中俊治

紙を台に置くと、頭上にあるカメラが反応して台の上に映像が浮かび上がるインタラクティブなプロジェクションマッピング。オリジナルのシステムは、緒方 壽人(Takram) が 2008 年に開発した。

撮影:木奥恵三

ほかにもCADで制作されたワイヤーフレームの設計図を自由に動かして楽しめる《Wonder Robot Projection》など、インタラクティブな作品が散りばめられた空間にINOMATAさんも魅了されていきます。

【未来のかけらの見つけ方#2】

「こんな未来があるかもしれない」と想像する。

作品を一望できる空間。

ギャラリー2に入ると、4組のクリエイターと研究者による展示に加えて、山中研究室とさまざまな分野の研究者たちによる「Treasure Hunting」と呼ばれる展示空間が広がります。

Treasure Hunting

「山中研究室+さまざまな分野の研究者たち」による展示。山中研究室と研究者がともに開発してきた約15年間のプロトタイプが、ギャラリー2の真ん中あたり(写真の手前から4台目の展示台より4台分)に展示されている。

INOMATA今までの作品が一望できて壮観ですね。歴史をたどる感じがして、すごくいいなと思いました。会場のデザインはどうやって決められたんですか? この波打った展示台もすごくステキで。

山中建築家の萬代基介さんが提案してくださったんですけれど、スチールの板に亜鉛をメッキしたもので、トタンと同じようなものらしいです。板が波打っているのは、紙が空中に浮いている絵巻のような展示をしたいと思ったから。僕がそんなイメージを描いて、基介さんが形にしてくれました。支えているテーブルの脚は1本1本、長さも角度も微妙に違っていて、床に固定しなくても安定するように、シミュレーションを駆使して設計されました。

そんな展示台に並ぶのは、デザイナーとさまざまな分野の研究者たちがつくりあげてきたもの。その1つが東京大学 DLX Design Lab+東京大学 池内与志穂研究室の《Talking with Neurons》です。

《Talking with Neurons》 制作:東京大学 DLX Design Lab+東京大学 池内与志穂研究室

体内で培養された脳の神経細胞と遠隔で「会話」するインスタレーションの映像とともに、神経細胞との会話を可能にするための培養器のプロトタイプやデザインプロセスを展示。

山中神経細胞の小さな塊を2つつくって、培養液の入った管でつなぐと、お互いが連絡を取るようになるんです。その片方に誰かが語り掛けるとそれが電気刺激として伝わり、反対側の神経細胞が反応します。それを音に変換することで、神経細胞と語り合う仕組みをデザイナーたちがつくりました。これをさらに発展させて、神経細胞の塊を飼っているたまごっちみたいなものをつくってみようと挑んだ未来のプロトタイプです。

INOMATAすごく不思議な研究ですね。でも、よく考えると......、これは脳なのかな?

山中そうなんです、そこがよくわからない。神経細胞の塊は反応もするし、初歩的な記憶もあって、慣れた言葉には同じ答えを返したり、応答が速くなったりもする。ただ、自我はないんですよ。

INOMATAそれだけ難しいテーマにも関わらず、たくさんのメモが並んでいて、発想力がすごいなと思いました。

次はA-POC ABLE ISSEY MIYAKE+Nature Architectsが開発した《TYPE-V Nature Architects project》の前で足をとめます。

《TYPE-V Nature Architects project》 制作:A-POC ABLE ISSEY MIYAKE+Nature Architects

A-POC ABLE ISSEY MIYAKEによる熱を加えると布が収縮するスチームストレッチ技術と、Nature Architectsが開発したアルゴリズムにより自動で服の折り目を設計する技術の融合によって生まれたまったく新しい衣服。

INOMATAこの協業は、どうやって始まったんですか?

山中三宅一生さんは以前から一枚の布から服をつくるということを繰り返し試みていて、PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKEなどもその思想の一環。A-POC ABLE ISSEY MIYAKEでは、熱をかけると収縮する繊維を織り込んだ生地を使った折り紙のような服を商品化しています。最初のころは職人技だけで制作していたそうですが、あるとき私の教え子たちも参加しているNature Architectsという会社と出会って、コンピューターで折り畳みの構造を設計できるようになったそうです。その出会いのきっかけになったのは、折り紙工学者の舘 知宏先生でした。

INOMATAそうなんですね! この生地は縮むところと、縮まないところの凹凸でできているけれど、設計図をつくることで複雑な形ができるということですか?

山中おっしゃる通りです。この形の立体にするためには、どうすればいいかを計算して折りパターンの展開図を書いています。

さらに、山中研究室+新野俊樹+鉄道弘済会義肢装具サポートセンターなどで研究を進めてきた義足《Rami》や、山中研究室+斉藤一哉によるカブトムシのハネの構造を理論化して3Dプリンターで再現した《Ready to Fly》などを、INOMATAさんがじっくり観察する姿が印象的でした。そして、ギャラリー2の一番奥に展示された、4本の腕が動くロボット《自在肢》に、目を止めます。

INOMATAこの手はどうやって動かすんですか?

山中5人羽織ですね(笑)。将来的には脳波で動かすとかAIにサポートしてもらうとかも視野に置いた研究ではあるんですけれど、現状はオペレーターがこのロボットの小さなサイズの腕を動かすと《自在肢》が同じ動きをするという、リーダー・フォロワー方式と呼ばれる方法で操作しています。

【未来のかけらの見つけ方#3】

協業、コラボレーションで新しい視点を取り入れる

サンクンコート前のエリアに展示された《触れるプロトタイプ》コーナーでは、一つひとつ手で触れながら「楽しいですね」「面白い」と声をあげます。すると、宙に展示された《emblem》に目を奪われたINOMATAさん。

INOMATAあれは何ですか? すごく気になります。

山中JAXA(宇宙航空研究開発機構)さんと我々が一緒に研究しているもので、人が空を飛べる飛行補助装置のようなもの。装置自体がドローンとして独自に飛んでいけるんですけれど、それを背負うことで人も飛ぶことができます。災害救助用として開発しているもののモックアップです。

《emblem》 制作:山中研究室・村松 充+宇宙航空研究開発機構(JAXA)・ミズノ

JAXAと山中研究室が研究を進める飛行機械。災害救助の場面で使うことを想定して、エンジンを3つ背負い、手をふさがないよう足で操作するシステムとなっている。

撮影:木奥恵三

数々のコラボレーションには、未来への希望が感じられます。

山中コラボレーションというのは学術雑誌やXを見たときに感じる「こういう研究、面白いな」という僕のパーソナルな好奇心がコアになっています。だから、学生たちには「面白いかもと思ったら、自分の分野と関係なくても勉強に行ってごらん」と言っています。

INOMATAなるほど。1つのコラボレーションでも難しいのに、いくつも連続して結実されていること、成果を出してこられたことに感動しています。展示としての見せ方も素晴らしくて。会場設計は山中先生のテイストでありながら、今回の会場である21_21 DESIGN SIGHTにも合っていてすごく新鮮でした。

【未来のかけらの見つけ方#4】

面白いと思う好奇心を育てる

information

企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」

会場:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2

会期:2024年3月29日(金)~2024年9月8日(日)

開館時間:10:00~19:00(最終入館:18:30)

休館日:火曜日

観覧料:一般 1,400円、大学生 800円、高校生 500円、中学生以下無料

展覧会サイト:

>https://www.2121designsight.jp/program/future_elements

RELATED ARTICLE関連記事