PROJECT

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #15

「六本木、旅する美術教室」第11回 アーティスト布施琳太郎の「地球と生きるためのデザインの見方」【前編】

update_2023.01.18

photo_masashi takahashi / text_yoshiko kurata

六本木の美術館やギャラリーを舞台に繰り広げられる「六本木、旅する美術教室」。アートディレクター尾原史和さんがインタビューで語った「アートの受け手側の"考える力"は、教育的なところから変えていくべき」という提案を実現するべく、クリエイターやアーティストのみなさんに、その人ならではの美術館やアートの楽しみ方を教えていただきます。

第11回目の「旅する美術教室」の舞台は、TOTOギャラリー・間で開催中の企画展『How is Life? ――地球と生きるためのデザイン』。本展は4名の建築家、建築史家がキュレーションし、古今東西の多彩な事例や作品を紹介しています。今回の先生、布施琳太郎さんもまたアーティスト活動と同時にキュレーション活動を精力的に行い、多数の展覧会を主催しながら、新たなアートシーンを切り開いている存在です。本展のキュレーターの1人、建築家の塚本由晴さんとともに、地球と建築の関係性、そして今どのように生きるか、など、地球と生きるためのデザインの見方について探っていきます。

六本木、旅する美術教室 第11回

「地球と生きるためのデザインの見方」

- #1

- 未来の芽を育てる当事者になる

- #2

- 便利さで不可視になっているものを想像する

- #3

- 行ったり来たりの"間"に注目する

- #4

- 身体の感覚から理解する

- #5

- 不変の法則を知る

- #6

- 企画者の問いを共有する

地球で生きる当事者としての技術や活動を見せる。

今回は、約3年ぶりにツアー形式で観客の方と一緒にまわることとなった「旅する美術教室」。教室の舞台となる『How is Life? ――地球と生きるためのデザイン』展は、「建築展」でありながら、会場には建築模型などは少なく、ドローイングや暮らしの道具が展示されています。普段は現代美術に軸足を置く布施林太郎さんの目に、建築展はどのように映っているのでしょうか? まずは、展覧会のキュレーターの1人である塚本由晴さんが、展覧会の経緯と建築から考える地球環境の問題について説明してくれました。

塚本由晴展覧会開催までのプロセスとして、4人の建築家、建築史家が問いを出して、約2年半かけてコンテンツに落とし込んでいきました。最初にみんなで共有したのは、昨今「SDGs(持続可能な開発目標)」が話題ですが状況はより深刻で、私たちの暮らしの総量がすでに地球全体の自己再生キャパシティを超えてしまっているので、ティム・ジャクソンの言う「成長なき繁栄」の方にリアリティを感じるということでした。だからそもそものところに立ち戻って自分たちの暮らし方や生き方を考える必要があるんじゃないか、という問いが核になっています。作品と呼べるものが少ない代わりに、この問いかけに応えるような技術や活動を集めています。

布施琳太郎4人のキュレーター自身のプロジェクトや考えが提示されているだけではなくて、それぞれの方が選んだ事例がまとめられていますね。また、建築家ではない方たちの活動もたくさん取りあげられています。

塚本今まで話し合いのテーブルについてなかった人やものが、違った視点から意見を出し合えるようになる。その"共通のテーブル"が、新しい建築のあり方になるんじゃないかなと。

How is Life? ――地球と生きるためのデザイン

建築家の塚本由晴氏、千葉学氏、田根剛氏と建築史家のセン・クアン氏が、キュレーションを担当。「How is Life?」をテーマに、現代社会の様々な障壁を突破する活動事例をリサーチし、紹介している展覧会。TOTOギャラリー・間にて、2023年3月19日(日)まで開催。

画像:© Nacása & Partners Inc.

実現し得る未来の芽を育てるために。

会場を入って正面の壁面には、都市と暮らしの様子が描かれたドローイング作品《Capital Agricole》が。どうやら現在ではなく、未来の都市の姿が描かれているようです。

塚本《Capital Agricole》は、建築家によって調査し、構想された未来のビジョンを参考にアーティストのヤン・ケビ氏が描いた作品です。舞台は、華の都・パリ。フランスは農業大国で、パリも市外に出れば農地が広がっています。ただ、都市では便利さとスピードを求めるあまり、農地から都市への食糧の流れや繋がりが見えなくなっています。そこを1回シャッフルして、都市も農地も同じテーブルに乗せて議論したら、どのような未来になるかを想像しています。例えば、この絵では、オープンカフェの前に馬が描かれている。乗り物として、馬が復活しているんです。広場の樹木に人が登って作業していますが、これは都市林業の実践です。

布施これはサイエンス・フィクション的に考えてみるというよりは、本当にこうなるべきであるという提案として捉えるのがいいんでしょうか?

塚本十分に可能性がある話です。すでに芽はあって、あとはどのようにそれを育てていくかです。街中にある街路樹も大きくなりすぎると伐採されることもあるわけですから、それを林業資源と見做せばいい。毒を吸い上げる植物を育てることで汚染された土壌を除染する傍らでは、コンポスターでつくられた土を入れたレイズドベッドで野菜を育てている。それぞれすでにあるやり方ですが、それが工場跡地を転生した広場で共存するようになる。あるいは乗り物となった馬の糞を集める「うんこディテクター」というドローンもいます(笑)。

そうやって、ひとつ変えると芋づる式にどんどん変わっていく様子が、想像力豊かに描かれています。人の風体も変わっていきます。1930~70年代までの農夫は、機械化に対応してみんなメカニックが着るようなつなぎの格好でしたが、これからはいろんな背景を持つ人が農業に携わるので、学者風からスポーツ選手風まで多様性に溢れる格好になるでしょう。服装だけ見ても、農業をめぐる社会的技術的環境が変わっていく様子がわかる。そんなふうに、都市と農村の間の壁がなくなっていくビジョンを表現しているドローイング作品です。

布施素人考えかもしれませんが、農地があって都市があってと機能ごとに分かれている方がエネルギーの効率が良さそうだと感じます。ここでは混ざり合っていた方が、大きな視点から捉えると、いい循環が起きるんですかね。

塚本ゾーニングといって機能で分けると、生産性が上がります。一方で、それぞれがお互いのことを知らないままでいると、都市では思いやりのない食べ方だったり、捨て方だったりをしてしまいますよね。

布施あー、そうですね。

塚本マーケットを通じてお金の交換に置き換えるとなると、傷がついたものははねられ、フードロスが増えてしまう。でも自分が暮らしている街の知り合いがつくっている野菜であれば、多少の傷があっても問題なく食べられます。そうすると、無駄にしていたものがなくなっていくということにもなり得る。だから一概に生産性が落ちるとは限らない。

布施単にものを生産するというよりも、関係をつくったり、交換したりすること自体を重視する。

塚本食べ物は、栄養だけを受け取っているわけではなくて、どこで誰がつくっているのかということも含めて食べている。そういう意味で、関係性の塊のようなものとして描かれているんですね。

【地球と生きるデザインの見方 #1】

未来の芽を育てる当事者になる

里山にある道具の先に広がる風景。

会場中央には、様々な道具が取り付けられたテントのような"小屋"《Tool Shed》が設置されています。塚本さんご自身、普段から都市と里山の往復を実践されており、その過程で道具を使う体験から気づかされることが多いと話します。

塚本最近は都市と里山の2拠点で活動しています。千葉の鴨川に縁があり、そこで農作業や環境整備、建設・改修といった里山再生の活動を、大学の研究室の学生と一緒に行っているんです。環境整備をしていると気づくのは、里山には「道具」があふれているということ。逆に都市には施設があるけど、自分で使う道具はないですよね。この施設と道具の対比が面白い。

都市では施設とサービスが充実し、便利になっていることについては、ふたつの見方があると思っています。まず、施設は人々を道具から解放して自由な時間をつくった。一方で、人々から道具を奪って身の回りの資源からものをつくることの喜びを奪ってしまった。この人と道具の隔たりが大きくなっていることに対して、建築にできることがあるんじゃないかと考え、《Tool Shed》に至りました。人々が道具に近づいて、使い方を学び、教え合うような施設を都市につくってみるという試みです。

里山で使われる道具の面白いところは、万能ではなく、それしかできないところ。例えば、茅葺き屋根をつくる時に、屋根に乗せた茅の束を元口の方から叩いて、勾配に沿わせていくためにだけ使われる道具がある。道具には必ず使う相手(=指示対象)がいて、その相手が道具的にその先も示してくれる。例えば、ハンマーは釘を指示し、釘は板を指示し、板はドアを指示し......と、繋がっていく。これはハイデガーが道具連関を説明する時に使う例です。だから《Tool Shed》は道具を保管する場所であると同時に、道具が指示するフィールドや、材料や、茅葺きの小屋や、さらにその先の風景とも繋がっている。

布施塚本さんご自身が関わられていることもあって、ディテールを感じられて面白いです。僕自身は、情報技術やインターネットを用いたり、影響されたりしながら作品やプロジェクトをつくっています。お話を伺っていて、インターネットは本来の目的を超えて過剰に使われる道具になっていて、見えなくなっていることがあると思いました。

例えば、僕たちが音楽を聴く時にいろいろな配信プラットフォームで瞬時に再生することができますが、一体何を省略してしまっているのだろうと考えます。何かがなかったことにされている気がする。CDで聴いていた時代よりも、圧倒的な容量で聴ける分、エネルギーのコストが高くなって、二酸化炭素の排出量が増えてしまったという環境面での話も出ていますよね。

画面をダブルタップする時に、僕たちはどこかの燃料を燃やしてしまっているかもしれないと想像できる物質的な手触りがあるといいなと思いますが、都市環境ではなかなか難しい。そういった時に、道具をつくること、道具を使うこと、いろいろなところで関わる人がいると思うのですが、その間のどこにアーティストや建築家がいて、どんな仕事ができるんだろうな、と考えてみたくなりました。

【地球と生きるデザインの見方 #2】

便利さで不可視になっているものを想像する

「行ったり来たり」の中で見えてくる職能。

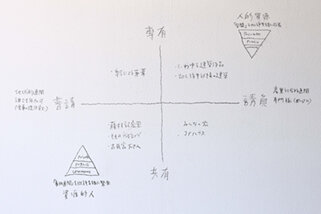

布施さんの問いに応える形で塚本さんが紹介するのは、壁に書かれた4象限の図。そこには「専有⇄共有」、「請負⇄普請」などの文字が。建築家の取り組みや立ち位置を説明する内容になっているようです。

塚本現在の建築の仕事のほとんどは、誰かの専有物となる建物の図面を設計者が描き、この図面に基づいて施工会社が建設を請負う形で進められます。これは生産様式としてみれば、専有と請負の組み合わせです。それに対して、例えば昔の禅寺のお堂は、信者が増えてきたので各所に普く資金、材料、手の協力を請うことでつくられたといいます。お堂もみなのものという意識。これは共有と普請の組み合わせで、似たようなことは道や水路などでも行われていました。現代の建設は資本主義と空間の強いカップリングの結果、請負×専有の第1象限に推し込まれている状況と言えます。

布施例えば、多くの人が使うビルや駅も専有に入るんですか?

塚本そう。結局誰かが所有して、サービスを提供しているから。私が活動している里山では、古民家を里山の再生に賛同してくれる仲間と共同購入して、特定の個人の持ち物でなくするために一般社団法人をつくって管理しています。大工や左官のプロに講師になってもらって、教わりながら自分たちでリノベーションしたという意味では、共有×普請です。こういった形をもっと増やしていくのがいいと思います。

都市では経済合理性や管理の合理性によって、建築の価値が解体されきっています。近代の想像力を駆動した「空間」という概念は、建築や都市の創作にとっていわば遊び場を広げたわけですが、ここに1995年以降のネット金融の自由化によってマネー系のプレイヤーが入ってきて、遊び場の性質を変えてしまったのです。そこで私は、「空間」が人々を解放してきた「事物連関」に立ち戻って、別の遊び場をつくろうとしています。道具を持って資源に直接アクセスする環境が残されているという意味で、自由で遊びがある里山と、少し窮屈になってきた都市を行ったり来たりしながら、この4象限の至るところに出没し、垣根を壊していきたいと考えています。

布施行ったり来たりすることの中に、建築家としてのある種の職能があるんじゃないか、ということですね。

塚本そうですね。先程のプロセスを省略しているんじゃないか、という布施さんの話は僕もすごく共感するんです。田植えだったり、食事だったりも同じですよね。始まりがあって終わりがあるプロセスを丁寧にやることが大事で、それは都市の中で心を落ち着かせることにもなるんじゃないか、と思います。

【地球と生きるデザインの見方 #3】

行ったり来たりの"間"に注目する

information

TOTOギャラリー・間 企画展 How is Life? ――地球と生きるためのデザイン

会場:TOTOギャラリー・間

2022年10月21日(金)~2023年3月19日(日)

開館時間:11:00~18:00 事前予約制

休館日:月曜、祝日 ※2023年2月11日(土・祝)は開館。

展覧会情報:

>https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/how_is_life/

RELATED ARTICLE関連記事