PROJECT

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #15

「六本木、旅する美術教室」第8回 企画屋 栗林和明の日本のアートの楽しみ方【前編】

update_2020.07.29

photo_ yoshikuni nakagawa / text_ikuko_hyodo

六本木の美術館やギャラリーを舞台に繰り広げられる「六本木、旅する美術教室」。アートディレクター尾原史和さんがインタビューで語った「アートの受け手側の"考える力"は、教育的なところから変えていくべき」という提案を実現するべく、クリエイターやアーティストのみなさんに、その人ならではの美術館やアートの楽しみ方を教えていただきます。

第8回目の先生は、企画屋・栗林和明さん。若手中心のコンテンツスタジオ「CHOCOLATE Inc.」のCCO/プランナーとして、映像を軸に広告、番組、アニメ、映画、ボードゲームなどあらゆるエンターテインメントをつくり出しています。国立新美術館で開催されている、日本の古典作品と現代作家による見たことのないコラボ「古典×現代2020―時空を超える日本のアート」は、栗林さんにどんなインスピレーションを与えるのでしょう。日本のアートの楽しみ方を、キュレーターの長屋光枝さんとともに探っていきます。

六本木、旅する美術教室 第8回

「日本のアートの楽しみ方」

- #1

- "古典=難しい"という先入観を捨てる。

- #2

- 美術品ではなかった成り立ちに思いを馳せる。

- #3

- 古きよきものに新しい体験を重ね合わせる。

- #4

- 裏側に隠れたヒントに注目する。

- #5

- 長く残り続けている理由を探る。

- #6

- 今の問題意識で古い作品を鑑賞してみる。

- #7

- 「自然体」に日本らしさが宿る。

- #8

- 自分ごと化できる視点を見つける。

「○」や「□」は何を意味する?

コロナ禍による美術館の臨時休館期間を経て、久しぶりに行われた「旅する美術教室」。今回舞台となったのは、国立新美術館で2020年8月24日(月)まで開催されている「古典×現代2020―時空を超える日本のアート」展。江戸時代以前の絵画、仏像、陶芸、刀剣の名品と8人の現代作家の作品をペアにして展示することで、思わぬ発見を楽しめそうな展覧会です。名前を見ただけで想像が膨らみ、俄然興味が湧いてくるラインナップですが、展覧会のキュレーター、長屋光枝さんがこの組み合わせの意図を最初に説明してくれました。

長屋光枝古典作品の方は、平安時代の刀剣から江戸時代末期の花鳥画まで、江戸時代以前は美術という概念が確立されていなかったのですが、今日の私たちは、かつて生活の中で使われていたり、崇拝されていたようなものを美術と捉えています。そこで現代の作品も美術作品に限定せず、建築家やデザイナー、マンガ家、写真家のみなさまに参加いただき、多様性を意識しました。

最初の部屋は「仙厓×菅木志雄」。広いスペースには、石を四角形に配置した作品と、金属の板による円形の作品が並び、奥の壁に仙厓の墨画が掲げられています。

仙厓×菅木志雄

江戸時代の臨済宗の僧で、禅の教えをわかりやすくユーモアを交えて民衆に伝えた、仙厓義梵。もの派を代表する作家として活躍する、菅木志雄。仙厓の《円相図》に応答するかたちで、菅が1985年に発表した《支空》を再制作。新作の《縁空》では、身近な素材を空間に置くことに加え、初めての行為として石を吊るしている。

「仙厓×菅木志雄」の会場風景 撮影:上野則宏

長屋菅木志雄さんは「もの派」の代表的な作家です。

栗林和明もの派、ですか?

長屋1960年代末から1970年代にかけて、日本の現代美術に大きな転換を与えた動向です。美術は何かを表現してイメージを生み出すのが一般的な考え方といえますが、もの派はまったく違い、石や木や加工していない工業製品などのシンプルな素材をぽんと置いて、提示します。菅さんの円形の作品は、亜鉛板で円をつくっているのですが、どこも留めず石で挟んでいるだけ。ものとものが組み合わさることで成り立っています。もともと菅さんは東洋哲学にも深い関心を持っていて、もの自体を提示する中で、ものと人のあり方を問うような活動もされています。

一方、仙厓の方はユーモラスな禅画で、禅は「空の思想」といって自分への執着を断つことが求められます。ですから自分の作品にも満足してはいけないわけです。この《円相図》は、円の横に「これくふて茶まいれ」と書いてあります。つまり、円をお茶菓子に見立てて、これを食べてお茶でも飲もう、といっているんです。

栗林え!? 難しいことが書いてあるのだろうと勝手に想像していましたが、そんな茶目っ気のあることなんですか(笑)。

長屋そうなんです。食べて消しちゃえってことですね。

栗林古い美術作品は真面目なイメージがあったというか、小難しいものだと思っていたので、当時からこんなユーモアがあったことが驚きですし、それだけで親近感が持てますね。どちらの作品にも空白があって、菅さんの作品は特に装飾や演出を加えるのではなく、ものでどう感じさせるのか想像の余地を持たせているところが興味深いです。

【日本のアートの楽しみ方 #1】

"古典=難しい"という先入観を捨てる。

この木でなければ生まれないカタチ。

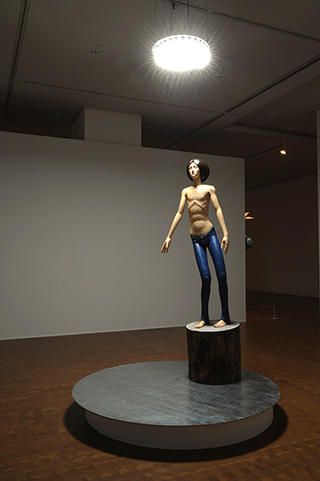

「円空×棚田康司」の部屋は、木彫の像が森の木々のように点在して立っています。

円空×棚田康司

飢饉や災害に苦しむ民衆を慰めるため、北は北海道、西は奈良まで巡り、行く先々で仏像を彫った円空。90年代より彫刻家として本格的に活動を開始し、一木造りにこだわる棚田康司。本展覧会で棚田は円空に倣い、背面に手を加えない彫刻も制作している。

「円空×棚田康司」の会場風景 撮影:上野則宏

栗林気になるものばかりですね......。

長屋ふたりの作品は、1本の木から彫り出す「一木造り」という技法が共通しています。

栗林円空の時代に生まれた技法なんですか?

長屋いいえ、円空は江戸時代の人ですが、平安時代中頃からいくつかのパーツを組み合わせる「寄木造り」という技法が、仏像制作の主流になっています。一方、御神木が象徴的ですが、日本には木に霊が宿るという自然観がありますよね。円空が古風な技法といえる一木造りにこだわったのは、木をひとつの像として崇める、日本古来の信仰のあり方が反映されているのだといわれています。

さらに円空の仏像について、こう説明します。

長屋これは1本の丸太を3つに断ち割ってつくっていて、木そのものの、ゆらーっと立ち上がるような特性が像に生かされています。隣にある棚田さんの《ゆれる少年》も、木の"なり"がそのまま人間の像に転化されていますよね。

栗林本当ですね。どちらも木を使っているけれども、質感がまったく違うところも面白いです。

長屋円空も初期の頃は、比較的なめらかに仕上げているのですが、だんだん彫り跡が荒くなり、ほんの少し彫りを入れただけで、見事に仏像になっているようなものが多くなってきます。円空は日本全国を旅しながら、貧しい人のためにその辺にあるような木を使って、生涯で12万体もの仏像を彫ったといわれています。今でこそ美術館に収蔵されていますが、円空の仏像を子どもが遊び道具にしていたというエピソードもあるんです。

栗林美術品としてではなく、当時の人々の心を癒やすためにつくったというのがいいですね。知恵や工夫ひとつであるものを生かすのは、現代に通じる価値観ですし、日本人らしさも感じます。棚田さんもそれを踏襲して、進化させているのが一緒に鑑賞することでよくわかりますね。

【日本のアートの楽しみ方 #2】

美術品ではなかった成り立ちに思いを馳せる。

完成された作品から、原点にある思いを想像する。

木の温もりを感じる空間から一転して、「刀剣×鴻池朋子」の部屋で目に飛び込んでくるのは、天井から吊るされた巨大な幕のようなもの。2枚の幕の間で振り子のように揺れている球体は、よく見ると人間の頭部を模していて、その周辺には複数の刀剣が。何やら物々しい雰囲気です。

刀剣×鴻池朋子

鴻池朋子による幅24mの《皮緞帳》は、縫い合わせた動物の皮に神話的イメージが描かれている。美術品としてケースに収められた平安から江戸期にかけての太刀や短刀は、かつて武器として使われた道具。人間の頭部を模した振り子が、聖と俗の間を行き来するようなイメージをもたらす、壮大なインスタレーション。

「刀剣×鴻池朋子」の会場風景 撮影:上野則宏

長屋裏に回るとわかりやすいのですが、この幕は牛の皮を縫い合わせて1枚の大きな緞帳にしています。この作品と組み合わせているのが、近年、愛好者が増えている刀剣です。通常ですと刀剣の展示は、刃文(はもん)や地鉄(じがね)の様子を鑑賞しやすいように、暗い室内でスポットライトで照らすのが主流です。しかし今回は、動物の皮という卑近な素材と組み合わせることによって、美の対象としてではなく、"人やものを斬る道具"としての根源的な意味を問うようなイレギュラーな展示になっています。

栗林今まで見てきた組み合わせは、共通点や類似点を見つける楽しさがありましたが、ここはふたつを合体させてひとつの作品にしている印象で、関係性が違いますね。

長屋刀剣を展示しているこのケースも、宙に浮かんでいるように見せたいという構想で鴻池さんがデザインしています。ですからこういった見せ方も含めて、鴻池さんの作品の一部として鑑賞してみてください。

栗林強い思いが原点にあるからできる表現なのでしょうね。言葉に表しにくいのですが、強烈なエネルギーを感じます。

続く「仏像×田根剛」の真っ暗な空間に足を踏み入れると、中央で灯った光が上下に動き、2体の仏像が浮かび上がってきました。

仏像×田根剛

エストニア国立博物館や、日本の新国立競技場のコンペで出した古墳スタジアム案などで知られる田根剛。薬師如来の脇侍として、太陽と月をそれぞれ象徴する日光菩薩、月光菩薩が安置される、光と祈りの空間を創造。空間には天台声明が響きわたる。

「仏像×田根剛」の会場風景(左)《月光菩薩立像》、(右)《日光菩薩立像》 撮影:上野則宏

長屋滋賀県にある西明寺の「日光・月光菩薩」です。田根さんは時間と光、記憶などに関心を持って活動されている建築家でして、光で人間を救済したり導いたりするこの仏像が特に心に響いたようです。美術館・博物館で仏像を展示すると、彫刻としての見方が強くなり、その仏像が持っている宗教性や、大切に守られてきた側面がどうしても削ぎ落とされがちです。今回は宗教的背景も感じ取ってもらえる展示にしたいという思いで、光のインスタレーションと組み合わせています。実際、お寺のお堂で見る仏像は、暗がりの中でろうそくの光に照らされて、こんなふうに見えますよね。

栗林感動的ですね。記憶の追体験として、こういう光の演出が生まれるのが素晴らしいですし、本当に時空を超えて拝んでいるような気持ちになってしまいます。古きよきものを生かしつつ、現代の技術と組み合わせて新しい体験を生み出しているところに、太くて強いアイデアを感じます。

【日本のアートの楽しみ方 #3】

古きよきものに新しい体験を重ね合わせる。

作品によって抽出するポイントが異なる面白さ。

「乾山×皆川明」は、江戸時代の陶工・尾形乾山の器の数々と、「ミナ ペルホネン」のデザイナー・皆川明さんのテキスタイルが呼応し合うような空間。

乾山×皆川明

江戸時代の陶工で、絵師・尾形光琳の実弟である尾形乾山は、光琳とともに新しい器のスタイルを次々と創造し、陶器を芸術に高めた人物。「ミナ ペルホネン」を主宰するデザイナーの皆川明は、服や家具、器などを通して良質なデザインを身近なものとするライフスタイルを提案している。乾山の器や陶片に、皆川のテキスタイル、洋服、端切れを組み合わせたインスタレーション。

「乾山×皆川明」の会場風景 撮影:上野則宏

長屋この組み合わせの発端は、ともに植物から発想を得ていたり、シンプルだけど華やかなところや手描きの風合いを生かしたデザインです。そのあたりが非常に似ているのではないでしょうか。乾山の作品に対して、共通項のあるテキスタイルを皆川さんにご提案いただいています。

ひとつの例として示してくれたのが、蓋のついた箱型の器。外側に梅の文様があしらわれていて、蓋を開けると内側には雰囲気の異なる流水の文様が現れます。

長屋着物もそうですが、表と裏で柄を変えて異なる世界を展開させるのは、日本美術全般の特徴といえると思います。これに対して皆川さんが提案してくださったのは、サークル模様が刺繍されたテキスタイル。表から見るとシンプルな一色の布ですが、円の中を切り抜くと白い蝶々の刺繍が現れます。このテキスタイルでつくったドレスも展示されていますが、布を切り抜く部分によって自分でカスタマイズできるようになっています。

栗林今までは古い作品を見ても、自分の中でヒントにする入り口がなかったのですが、この部屋はアイデアの着想からアウトプットへの変換までの過程が、一番わかりやすく見えた気がします。色や模様をモチーフにしたものもあれば、表と裏の柄の違いに着目したものもあって、作品ごとに抽出するポイントが異なるのも、ヒントが詰まっているからこそですよね。

【日本のアートの楽しみ方 #4】

裏側に隠れたヒントに注目する。

information

古典×現代2020―時空を超える日本のアート

会場:国立新美術館 企画展示室2E

会期:2020年6月24日(水)~2020年8月24日(月)

開館時間:10:00~18:00(最終入場17:30)

休館日:毎週火曜

日時指定観覧券:一般1,700円 大学生1,100円 高校生700円 ※事前予約制

展覧会サイト(URLをクリックすると外部サイトへ移動します):

>https://kotengendai.exhibit.jp

RELATED ARTICLE関連記事