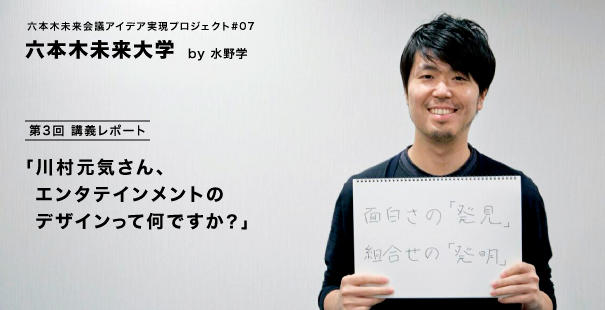

「六本木未来大学 by 水野学」 第3回「川村元気さん、エンタテインメントのデザインって何ですか?」講義レポート

第3回 講義レポート 「川村元気さん、エンタテインメントのデザインって何ですか?」

「電車男」「告白」「悪人」「モテキ」「バケモノの子」など数々のヒット映画を製作、さらに小説『世界から猫が消えたなら』『億男』が本屋大賞にノミネートされベストセラーになるなど、映画プロデューサー、作家として活躍を続ける川村元気さん。9月28日(月)の「六本木未来大学 by 水野学」第3回に登場した川村さんが教えてくれたのは、映画や小説をつくる際の「思考回路」について。まずは、現在公開中の映画「バクマン。」を中心に、映画づくりの話からどうぞ。

「マンガアクション」という発見が「バクマン。」誕生のきっかけに。

「重要なのは、面白さを『発見』すること。そして発見の組み合わせを『発明』すること。映画プロデューサーはシェフみたいなもので、まずはマンガや小説などからいい素材を発見する必要があります。そこに、監督や脚本家、俳優などクリエイターを掛けあわせて、工夫を凝らした宣伝広告を打ってお客さんに届ける。この組み合わせを間違えると、料理と一緒で、すべてが台無しになってしまうんです」

10月3日(土)から公開されている映画「バクマン。」は、『週間少年ジャンプ』で連載されていたマンガが原作、読者アンケート1位を目指す高校生マンガ家コンビが活躍する、川村さんプロデュースの最新作。冒頭の言葉どおり、この映画にもさまざまな要素が重層的に組み合わされています。その映画づくりのポイントを、「バクマン。」の製作過程を例に話してくれました。

「あらゆるコンテンツが生まれてきた『週間少年ジャンプ』の現場を映像的なダイナミズムで見せる、まずはそれを映画でやろうと思いました。ただ、マンガ制作を映像で描くのは難しい。そこで、大根仁監督と話し合い、CGやプロジェクションマッピングを駆使することにトライしたんです」

「バクマン。」においての最初の「発見」は、「マンガアクション」というコンセプト。マンガ制作の現場を表現するために、白い原稿用紙にプロジェクションマッピングを施して撮影したり、モーショングラフィックスでマンガそのものを動かしたり。通常はひとつのチームがすべてを担当するところを、オープニング、アフターエフェクト、CG、エンドロールそれぞれでチームをつくり競作させました。

「『ゼロ・グラビティ』なんかを観ると、リアリティ系のCGでハリウッド映画と戦う気にならなくて。僕なりに漫画を動かすのはどういうことだろうと考えて、大根仁監督やCGディレクターたちと一緒に、平面的な美しさで見せる『マンガアクション』をつくっていきました」

CGと音楽と役者、三位一体で映画が完成する。

もうひとつの「発見」は音楽。大根監督と川村さんの中で、ロックバンド「サカナクション」に映画音楽を担当してもらうというアイデアが、「バクマン。」と結びつきました。

「映画音楽の王道はクラシックのオーケストレーションですが、『マンガアクション』というコンセプトを血肉化するには、ダンスミュージック的なものを掛け合わせるといいんじゃないかという感覚があったんです。サカナクションのメンバーが撮影前に20曲くらいのデモを上げてくれて、その曲を流しながら撮影、編集のときにはさらに40曲くらい届いて。最終的にそこから30曲ぐらいを選べるという贅沢さ。こんなふうにつくられた日本映画はないので、そのことだけでも異色作になると思いました」

「僕の対談集『仕事。』で糸井重里さんにも言われたことですが、僕たちの仕事は、いわばケーキにイチゴを乗せること。映画は1,800円というハードルの高いエンタテインメントなので、いくらケーキがおいしくても、そこにイチゴが乗ってないと、買おうという気にならないんです」

ここで川村さんの言う「イチゴ」とは、「バクマン。」のキャストのこと。佐藤健さん、神木隆之介さんという10代に人気の俳優を主演に、染谷将太さん、小松菜奈さん、宮藤官九郎さん、山田孝之さん、リリー・フランキーさんと、そうそうたる面々が演じています。

「原作と脚本と演出、そこにCGと音楽と俳優、それぞれの『発見』を重層的に組み合わせてつくった作品です。ここに映画的な楽しさがあると僕は思っています」

いくつもの「発見」の組み合わせるのが、ものづくりの基本。

川村さんのほかの作品、たとえば湊かなえさん原作の映画「告白」も、やはり「発見」を組み合わせてつくったもの。「なぜハッピーエンドの映画が多いのか」ともやもやした気持ちを抱えていたときに原作に出会い、"悪意のエンタテインメント"を目指して製作したのだそう。ご存知のとおり、この映画もヒット。

「僕は脳の半分くらいに『違和感ボックス』を持っていて、そこに気づきや思いつきをいつもためているんです。それが『発見』につながっている。ひとつの発見だけで作品をつくることもできるかもしれませんが、僕はそこからしつこく粘って、3つか4つの発見の組み合わせを『発明』する。この作業に延々と時間をかけるのが、僕のものづくりの基本になっています」

【クリエイティブディレクションのルール#1】

「違和感ボックス」にたまった気づきを形にする

ここからは、小説におけるクリエイティブディレクションのお話。川村さんのデビュー作『世界から猫が消えたなら』と2作目『億男』(ともにマガジンハウス)は、どのような発想でつくられたのか。話はそのアイデアの源泉に、さらに映画と小説の違いにまで及びました。

「捨てること」でやりたかったことがクリアになる。

川村さんが小説を書くきっかけになったのは、映画「悪人」の製作で、原作者の吉田修一さんに映画の脚本も書いてもらったこと。小説と映画、それぞれのメディアの得意なことと苦手なことを考えさせられたことで、小説ならではのストーリーテリングに自ら挑戦したくなったのだそう。

「小説なら『世界から猫が消えた』というタイトルだけで、読者がその世界を頭の中でつくってくれる。でも、映画でそんなシーンをつくるのは困難です。せっかくなら、映画が苦手なことをやろうというコンセプトでつくっていきました」

処女作『世界から猫が消えたなら』は、余命わずかとなった郵便配達員が、世界からひとつものを消すごとに1日の命を得ていくというストーリー。川村さんの「違和感ボックス」には、アイデアのもとになったいくつかの発見があったと言います。ひとつは、携帯電話をなくしたときの自身の体験。

「連絡しようと思っても、職場の番号も家族の番号も覚えていない。携帯電話に自分の記憶を預けていることを怖いなと思いました。そしてその日、電車に乗って窓の外を見ていたら、虹が出てたんです。驚いて周りを見渡したら、僕以外はみんな携帯を見ている。つまり僕は、携帯電話をなくしたことで虹を見ることができたわけです。失うことと得ることはセット、等価交換なんだということを強烈に意識しました」

もうひとつは、川村さんが映画をつくっていてずっと感じていた感覚。編集作業をしていて、いいなと思っていたシーンを並べてみると、途端にどちらも良くなくなってしまう。そういうことが、映画に限らずデザインなどほかのジャンルでもよく起こると川村さん。

「そんなときにどうするべきか。正解は『どちらかを捨てる』こと。捨てることで自分がやりたかったことがクリアになり、いろいろなものを捨てていった先に正解が見つかる。それが僕にとってのメインテーマだって気づいたんです」

「発明」と、それを組み合わせる「発見」の数が揃うまで始めない。

2作目『億男』は、お金をテーマにした小説。「書店にはお金持ちになるための本が溢れているけど、そもそも僕たちって、そんなに大金持ちになりたいんだっけ? 不幸になっている人もたくさんいるのに」、そんな気づきが出発点に。

「『発見』してから、どうやったら小説になるかという思考実験が始まるわけですが、最終的に『お金を考えることは、人間を考えること』という当たり前の結論に至りました。僕を含め、お金を汚いと思っている人は多いですが、電車の手すりのほうがよっぽど汚いはずですよね。つまり心理的な側面が大きいわけで、お金を通して見ると、その人がほしいものや嫌なものが見えてくるのでは、と思ったんです」

小説を書くときは1年から2年かけて、気になって仕方がないことをずっと取材して書くことを繰り返している川村さん。お金の重さを量ったり、お金にまつわる名言を調べたり、100人以上の大富豪に話を聞いたり、億万長者セミナーに通ったり......。いくつかの「発見」と「発明」が揃うまで、その一つひとつを延々と編み上げて重ねて、ようやく小説を書きはじめるのだそうです。

映像での表現に不向きな点を逆手にとったものづくり。

『世界から猫が消えたなら』は佐藤健さん、宮崎あおいさんを迎えての映画化が決定していて、2016年に公開されます。プロデューサーは、「世界の中心で愛を叫ぶ」など数々のヒット映画を手がけた春名慶さん。自分の小説が映画になることで、腑に落ちたことがあったと川村さんは言います。

「原作者の側に回ってあらためて、小説と映画の関係性を感じました。この小説は自分の命と引き換えに世界から電話が消えたり時計が消えたりしていく話ですが、消えた後の世界は一切描写していません。それは、書けば書くほど『語るに落ちる』から。消えた後の世界の描写は、バサッと切り捨てたんです」

「一方、映画では、主人公が電話でつながることができた恋人との人間関係が消えるというところまで描いています。映画は、現象ではなく人間の関係性を描くもの。『バクマン。』にしろ『告白』にしろ、僕がやってきた映画づくりも、映像に不向きな点を逆手に取ってアイデアを生み出してきました。今回、映画にならないものを書いたはずなのに映画化されるという不思議な体験をしたわけです」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

捨てることでアイデアは強くなる

「僕から話すことは以上ですが、実はまだ3分の2くらいしか話していません。この講義は、質疑応答で完成します」。川村さんに質問を促されると、参加者のみなさんから次々と挙手が。そのやりとりの中からいくつかをピックアップしてご紹介します。

お客さんの目線は、想像以上に冷たい。

まずは「どうしてヒット作品を生み出せるのか」という直球の質問から。それに対する答えは、「はっきりしているのは、マーケティングを元につくると当たらない」というもの。川村さんは、プロデューサーではなく、いち映画ファンとして、1,800円を払うならこういう映画を観たいという自分の気持ちを出発点にしているそう。

「学生時代を思い出してもらえればわかると思いますが、文化祭の前日なんかに準備をしていると『私たちはすごいものをつくっている』と思いますよね。でも、実際はたいして面白くない。ものをつくる行為って、強烈な自己肯定なんです。ところが僕は、盛り上がれば盛り上がるほど冷めてくるタイプで、『バケモノの子』をつくっていても、公開中は『ミッション:インポッシブル』もあれば『ジュラシック・ワールド』もあるから、その中であえてチョイスしてもらうことは困難だと自分に言い聞かせながら、映画をつくっていました」

「スティーヴン・スピルバーグやウッディ・アレンの作品でさえ『今回のは面白くなかったよね』なんて言われるでしょう。観客はそれくらい冷たい目線で観ている。だったら、自分も自分でつくっているものに冷たく接していないと、ヒット作品は到底つくれないと思っているんです。ものすごく冷徹な目で自分のやっていることを眺める、それが多少なりとも観客に届きやすくなる理由かなと思ってます」

【クリエイティブディレクションのルール#3】

自分のつくったものに冷たくする

今の世の中で、即断即決は実は危険。

「今後はどんな活動をしていきますか」という問いかけには、「何も決めていない」と回答。現在の川村さんのテーマは「優柔不断」なのだそうです。

「社会の変化のスピードが速くて、何か方針を決めてもすぐに通用しなくなってしまう。だから僕は、いろいろなことをギリギリまで決めないようにしています。早く決めることは、一見かっこよく見えたり、すっきりしたりするんですが、逆に選択肢を捨ててしまっているともいえる。決めないことで、最後の最後にすごいことが転がり込んできたりすると信じて待ちます」

たとえば、川村さんのデビュー作「電車男」は、当時23歳の駆け出しで、人気原作がなかなか取れない中、それほど注目されていなかったインターネットで話題になった話を映画化したもの。最終的な興行収入は37億円に及びました。

【クリエイティブディレクションのルール#4】

「決めない」ことで最後にすごいことが起こる

「残り物には福があるって、本当だと思っています。自分が持てるボールはせいぜい2、3個。いい球がきても両手が埋まっていたら捕れませんから、片手は空けておきたい。僕に夢があるとしたら、この片手にまるっきり想像もしていなかったような球が飛び込んでくること。皆さんからも『あのとき講義を受けていたんですけど、こんなことやりませんか?』なんて予想外のボールが投げられることを、マジで期待しています」

RELATED ARTICLE関連記事