「六本木未来大学 by 水野学」 第1回「小西利行さん、伝わるアイデアって何ですか?」講義レポート

第1回 講義レポート 「小西利行さん、伝わるアイデアって何ですか?」

「六本木未来大学 by 水野学」第1回として2015年8月4日に行われた、コピーライター/クリエイティブディレクターの小西利行さんの授業。いわくクリエイティブディレクターとは「アイデアの導き方やそのディレクションはもちろん、デザインやコピーなどにも精通しつつ、ビジネスやマーケティングも理解し、テクノロジーや社会学や心理学までわかる人」。高度な仕事なだけに職業としてなれるかはわからない、だけどクリエイティブディレクションは学べる。そのエッセンスを凝縮してお届けします。

「伝える」から「伝わる」へ!

小西さんの授業スタイルは、パワーポイントで受講者が知りたいトピックをスライドで解説していくというもの。まずは「最大にして最短のクリエイティブディレクションの考え方」だという「『伝える』から『伝わる』へ!」からスタート。

「みなさんがここに来るまでにたくさんの広告を見たと思いますが、覚えているものってありますか? そんなにないですよね。それって、伝わってないってことなんです。『伝える』はエゴで、『伝わる』は共感。そして大切なのは『伝わるアイデア』を発見しようとする姿勢です。今は、新しく発見された『伝わるアイデア』が、みんなから共感され、広がる時代。クリエイティブディレクションの最初の関門は、伝わるように変換できるかどうか。そのためには、人の中にある喜怒哀楽、恐怖、興味、すべてを使ってください」

いくつかの事例のひとつが、あるアイドルグループのコンサートでの、送迎バス。行き先案内板には「YOU→このバス→アリーナ→行くよ!」と表示されています。

「本来はただ『アリーナ行き』って書いてあればいいんだけど、こうすると、"あの人"が言ってる感じがして『面白いじゃん、そのアイデア』ってなるでしょ。そのアイデアがSNSで広がっていくんです。感情が動いた瞬間に、世の中も動きます。こういう共通の感覚を引っ張ってくることが、クリエイティブディレクターの仕事。そのためのアイデアを考えること、そしてチームに考えてもらうことが、クリエイティブディレクションの、最初にして最後の話です」

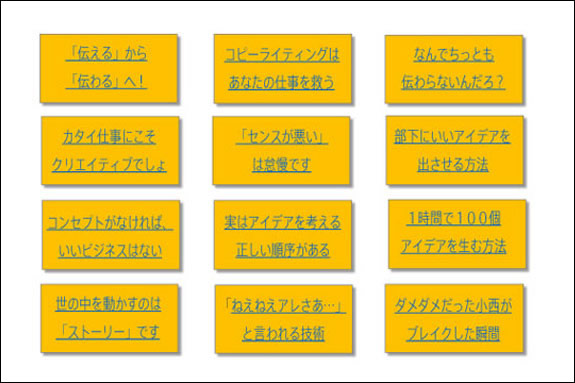

【クリエイティブディレクションのルール#1】

人の心の中にある「感情」を使って、人を動かすアイデアを考える

カタイ仕事にこそクリエイティブでしょ。

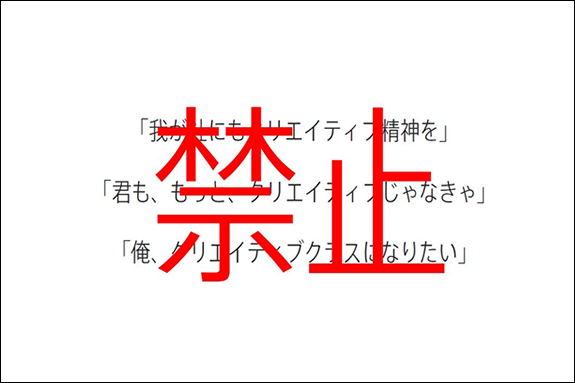

「クリエイティブっていう言葉が流行っています。ところが実際は、ほとんどの人が自分に関係ないと思っているでしょう。でも、あらゆる仕事には『滞り』がありますよね。それを解決するにはブレイクスルーが必要で、ブレイクスルーを起こすにはアイデアが、アイデアにはクリエイティブが欠かせない。そう考えれば、誰にでもクリエイティブが必要という意味がわかってもらえると思います。日々の仕事をクリエイティブにしようとすると、資料づくりよりアイデアづくりが、会議より会話が、上司より社会が大事だとわかるはずです」

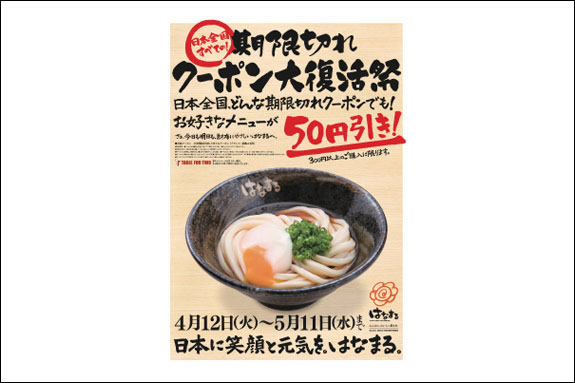

どんな仕事にもクリエイティブは欠かせない、その例として、小西さんが手がけたキャンペーンの紹介が。チラシに書かれているのは「日本全国、どんな期限切れクーポンでも! お好きなメニューが50円引き!」。

「これは普通のクーポン企画をクリエイティブで面白くした例。期限切れクーポンをなんとかしたいというニーズも解決してるし、実はクーポン企画なのにクーポンを発行していないんですよね。結構、褒められました。ほかにも、『マグマあんかけうどん発売」というエイプリルフールネタをハワイのキラウェア火山まで行って撮影したりして、ネットからバカじゃないのって賞賛いただいたり(笑)。もっと話題になる方向に進めたほうがいいんじゃないかって、一生懸命言うのがクリエイティブディレクター。こういう感覚が世の中に伝わるんだってわかったら、ブレイクスルーを起こすことをゴールに、常に行動し続ける。これがクリエイティブディレクションの、ひとつの方法論です」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

どんな仕事でも絶対にブレイクスルーできるアイデアがあると信じる

1時間で100個アイデアを生む方法。

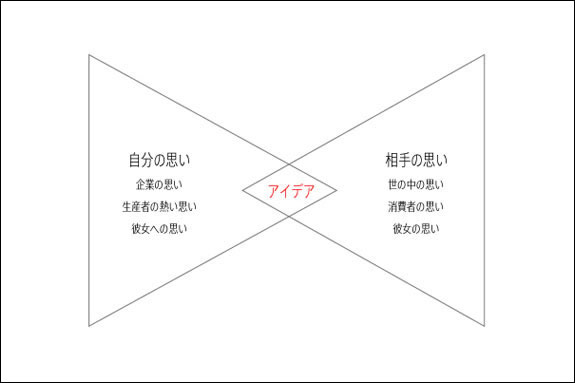

「クリエイティブディレクターの大きな役割は、アイデアを生みやすくすること。つまり、本人が直接アイデアを産まないこともある。まあ、そういう意味では何もしていないんですよね(笑)」と小西さん。最初にするべきなのは「共感」を探すこと。そのために、まず上のような図をイメージしてもらっているそうです。アイデアが生まれるのは自分の思いと相手の思いの間、つまり「共感(=共に感じる)」できる間にある。しかも「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない」と言います。

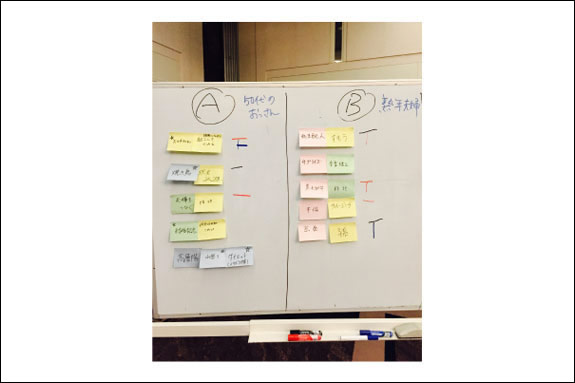

そう考える小西さんが、アイデアを生むための具体的な方法があります。それが、ひとりで居酒屋にいるときに開発したという「居酒屋ミックス」という方法で、「商品の特性」と「ターゲットの好きなこと」をそれぞれ列挙して組み合わせるというもの。たとえば「『銭湯』に『30代女子』を呼ぶアイデアなら、「富士山の絵で壁ドン」「ケロリンのバケツでスフレケーキ」「美容液蛇口」などキャッチーなものが次々と浮かびます。

「アイデアを考えるのは大変っていうけど、こうしてゲームにように出して選ぶのは楽でしょう? 1000個あれば、当たりが1個はあるもの。これをあるホテルで働くスタッフの人たち向けのワークショップでやったとき、出てきたのは『面白かった』という感想。形にするのは難しいけれど、方法論をもてばいいんです。アイデアを生む楽しさを伝える、これもクリエイティブディレクションの、ひとつの結論です」

【クリエイティブディレクションのルール#3】

アイデアが生めない人にアイデアを生む方法と楽しさを伝える

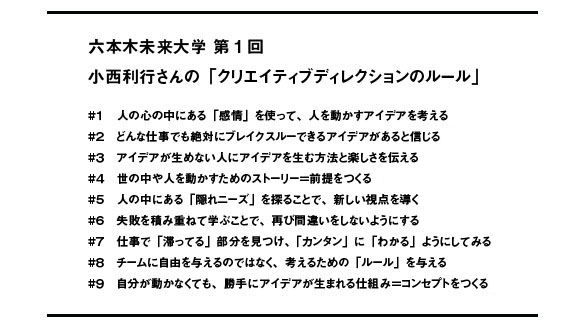

参加者に「どれを聞きたい?」と語りかけては、どんどん話を進めていく小西さん。このスタイルで授業を行う理由は、「インタラクティブにやると、顧客満足度が上がるから(笑)」。参加者のリクエストに応えてスライドを映しかえながら、授業は進行していきました。

世の中を動かすのは「ストーリー」です。

「よく『ストーリーが大切』って言いますよね。たとえば、ここに同じ味のお茶があって、ひとつは今つくったもの、もうひとつは400年の老舗がつくったもの。どっちを買いたいですかって言ったら......老舗のほうでしょう? それは『伝統』というストーリーがあるから。ストーリーがある方が欲しくなるわけです。でも、その『ストーリー』って、いったい何でしょう?」

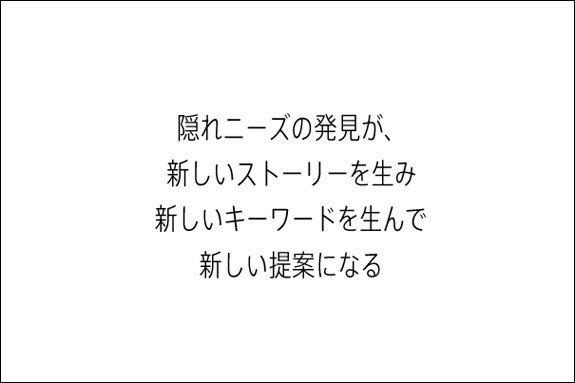

小西さんいわく、ストーリーとは「時代の声」。世の中で流行ったすべての成功事例には必ずいい「ストーリー」があるといいます。

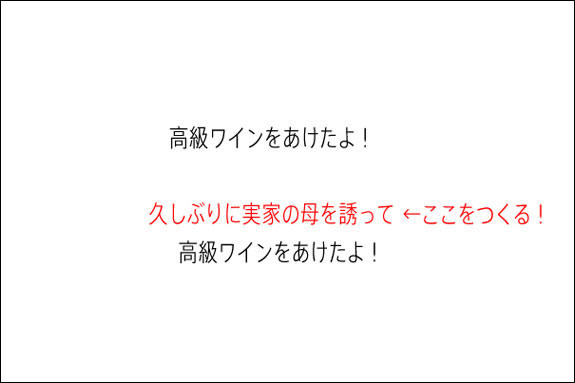

「たとえば、『高級ワインをあけたよ!』っていうツイートがあっても、今の時代とは逆行してるような感じがして、リツイートしたくはなりませんよね。でも、『久しぶりに実家の母を誘って高級ワインをあけたよ!』というツイートなら......? それは『いいね!』となる。それがストーリー、日本語でいうと『前提』になります。いま、世の中でその商品やサービスが『どういうストーリーなら受け入れられるか?』。高いワインじゃ売れなくても、お母さんと飲もうというキャンペーンがあれば売れるかもしれない。その『前提』を考えるのがクリエイティブディレクションの醍醐味です」

【クリエイティブディレクションのルール#4】

世の中や人を動かすためのストーリー=前提をつくる

実はアイデアを考える正しい順序がある。

「仕事がきた、じゃあアイデアを考えよう、ではダメ。まず、イメージを持つことから始めてください。その商品が売れているイメージや、流行っているイメージです。今はハイボールが売れているでしょう。あの裏には、若者が集まって乾杯している絵を描いて、どうやったらこの絵が完成するかを考えた人がいる。そもそも、以前は女子がウィスキーを飲むなんて考えられませんでした。そう、最初にやるべきなのは、アイデアを出すのではなく、解決している状況のイメージを持つことなんです」

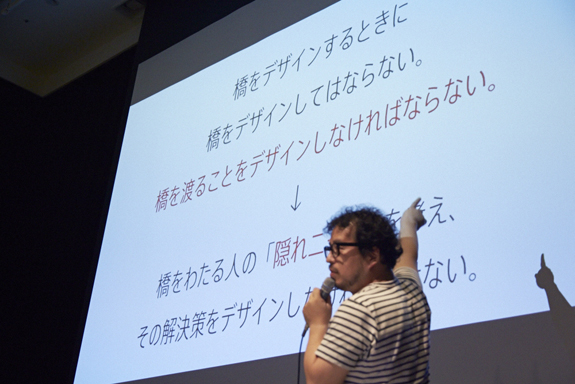

重要なのは、「隠れたニーズ」を探すこと。ニーズを構築して、順序立てて考えるのがクリエイティブディレクターだと小西さん。

「一度、成功した絵を描いてみて、そこにどういうモノやコトが存在しているかを考えるんです。たとえば、そこで話し合われている言葉とか、そこにあるグラスとかですね。それをたくさんイメージして、キーワード化したりしながらオリジナルのアイデアに昇華させていく。ちょっと回り道ですが、そこをがんばって、何度も何度も同じ作業をして、新しいイメージをつくっていくんです。クリエイティブディレクションって、仕事としては面白いけれど、意外と泥臭いんですよ(笑)」

【クリエイティブディレクションのルール#5】

人の中にある「隠れニーズ」を探ることで、新しい視点を導く

「センスが悪い」は怠慢です。

「『センス』を天賦の才能のように言う人がいるけど、あれは間違い。センスは努力です」と小西さん。たとえば、料理やお店に詳しい人は、人より何十倍もお店に行って経験しています。そうやって人よりもがんばって、失敗を繰り返すことで、次第にダメなものを排除できるようになる。実は、センスとは不正解をたくさん知るということ。

「『正解』よりも『不正解』を積み重ねるほうが大切。そうすることでどんどん間違えることがなくなっていく。先輩や上司の『正解』に合わせる人がいますが、あれじゃセンスは磨けない。泥水を飲むほど苦労して、考えぬいて、失敗して、不正解を重ねていく。そうすると、自分らしい正解が導けるようになって、本当にセンスがいい人になれるんです。ちなみに、僕にはセンスはありません。博報堂入社後2年ほどで、2人の先輩から別々に『転職したほうがいい』と忠告されたくらい。そこから失敗を重ねて、そこそこのセンスを身につけました(笑)。そして今も仕事を続けています」

【クリエイティブディレクションのルール#6】

失敗を積み重ねて学ぶことで、再び間違いをしないようにする

残り時間は約30分。制限時間を気にしつつ、「スピードを上げれば全部話せるかも」と、次々にスライドを見せて話していく小西さん。軽妙な語り口でときに笑いを交えつつ、話はスピーディに展開していきました。

コピーライティングはあなたの仕事を救う。

「デザイナーズマンションはかっこいいのに、『コピーライターズマンション』って言うとダメな感じがする(笑)」。コピーライターはまだまだ地位が低い、と小西さん。けれど実は、世の中のほぼすべては「言葉」を媒介にして動いている、つまりコピーライティングが世界のすべてを動かしていると言います。

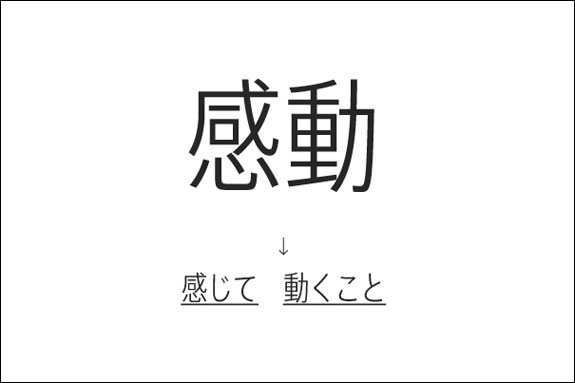

「難しいことを簡単にして感動を生む、これを実現するのがコピーライティングです。感動って『感じて動く』ということ。広告なら、共感して、買いたいと思うようにすること。つまり、感じて動かすわけですね。この『動く』が重要で、それがコピーとふつうの言葉との決定的な違い。動くきっかけになればどんな言葉でもいい、しかもできるだけ『バカ』なほうがいい。バカっていうのは『超面白い』ということ。つまり、みんなが面白い! っていうものを、簡単な言葉にして人を動かすのがコピーということです。コピーライティングはもちろん仕事に応用できます。仕事を見渡して、滞ってる部分を簡単に言葉にすると、アイデアを生むべきモノゴトが整理されるし、何よりそこからビジネスが生まれたりするんです」

【クリエイティブディレクションのルール#7】

仕事で「滞ってる」部分を見つけ、「カンタン」に「わかる」ようにしてみる

部下にいいアイデアを出させる方法。

なかなか考えられないのは「考える方法」を知らないからだ、という小西さんが、そのための方法として挙げたのが「ルール化」。たとえば、子どもにただ「楽しい絵を描いて」と言うより、「3色だけ使って楽しい絵を描いて」と言ったほうが面白い絵が出てくる。クリエイティブにはむしろ、ルールがあったほうがいいのだそう。

「実は、縛られた分だけ、クリエイティビティが発揮されるんです。コピーを書くときも、10文字で考えてみるとか、英語は使わないとか、煮詰まったら自分をルールで縛ってみる。そうすると、縛りを超えていこうとする『きっかけが生まれる』から、意外に考えやすくなるんです。つまり、競合情報、社会状況、社内事情、予算、部長の言葉、社長の顔色、すべてアイデアを生むための『養分』ということになります」

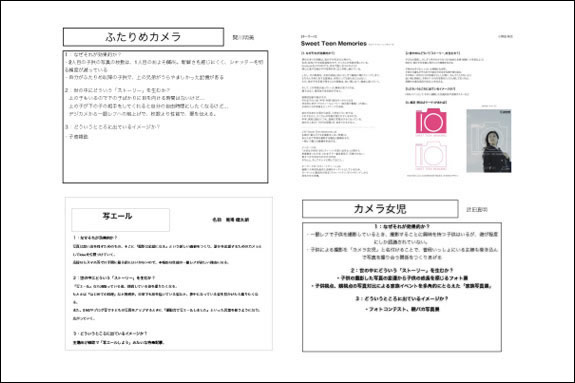

もうひとつ、小西さんが挙げたのが「フォーマット化」。先日、一般の人向けのワークショップで、上のようなフォーマットでカメラの販促キャンペーンを考えてもらったところ、頭の中が整理されて、企画の精度がすごく上がったのだそうです。

「フォーマットに従って考えるだけで、ストーリーができあがっちゃう。だから、考えやすいフォーマットやルールを示してから、チームのみんなに考えはじめてもらう。自由に考えろ! とか、面白いのを考えろ! とか言うだけじゃ、クリエイティブディレクターは失格というわけです(笑)」

【クリエイティブディレクションのルール#8】

チームに自由を与えるのではなく、考えるための「ルール」を与える

コンセプトがなければ、いいビジネスはない。

最後の話題は「コンセプトについて」。まず掲げた質問が上のスライドで、それに対する小西さんの答えは「仕事に関係する人すべてにアイデアを考えるきっかけを生むワード」。

「コンセプトを直訳すると『概念』ですが、あんまりそういう意味では使ってませんよね? 他にも、インサイトは『洞察』ですが、広告業界では"心の中にある行動のツボ"くらいの意味だったり。これは日本人特有のもので、英語の意味が曖昧なまま言葉を使っているわけです。だから僕の仕事では、できるかぎり英語は禁止(笑)。ちなみに、コンセプトとは『それがあることで、みんなが一気に仕事に取りかかれる言葉』といってもいいかもしれません」

コンセプトとは、人の自主的な行動を促す仕組みの言葉。さらにわかりやすくいえば「自分で動かず、誰かがアイデアを出しやすい状況を生む言葉」だと小西さんは言います。たとえば、小西さんが以前手がけたイオンレイクタウンは、当初「日本最大のショッピングセンター」をコンセプトとして掲げていたそう。

「でも、もし他にもっと大きい施設ができたら、コンセプトがなくなりますよね、って言ったんです(笑)。そこで僕がまずつくったのが『日本最大の"エコ"ショッピングセンター』という言葉。当時は『エコ」も珍しかったし、エコショッピングセンターなら明確なポジショニングになる。普通ならここで終わりで、これがコンセプトと呼ばれます。でも、この言葉では誰も動けない。つまり、その言葉を聞いても、関係している人が何をしていいかわからないでしょ。だからまだコンセプトじゃないんです。そこで『人と、自然に、心地いい』っていう、非常にダサいワードを出した(笑)。そうしたら、じゃあ私は椅子をたくさん置きますとか、壁の色を少し明るくしますとか、アイデアが100以上も上がってきたんです。これがコンセプトとして機能したということ。今もイオンレイクタウンにはこのコンセプトが生きていて、自走してアイデアを出しているようです。こうなったら、クリエイティブディレクションはすごくうまく回っていきます」

【クリエイティブディレクションのルール#9】

自分が動かなくても、勝手にアイデアが生まれる仕組み=コンセプトをつくる。

「以上で、講義を終わります。ここまで話した中で、何かひとつでも覚えて帰って、社内や友だち同士で使ってみてください。六本木未来大学では、2回目に夏野剛さん、3回目に川村元気さんの授業があります。僕は言葉の側面から話をしましたが、このあと、ストーリーやエンタテインメントといった、また別の側面からの話が聞けるでしょう。多面的に学ぶことで、クリエイティブディレクションがさらに面白くなるはずですよ」

information

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト#07

「六本木未来大学 by 水野学」(全5回)

第2回「夏野 剛さん、ビジネスのデザインって何ですか?」

【講師】夏野剛さん(慶應義塾大学 政策・メディア研究科特別招聘教授)

【開催日】9月2日(水)

【時間】19:00~21:00

【参加費】2,000円

【場所】東京ミッドタウンカンファレンス(ミッドタウン・タワー4F/東京都港区赤坂9-7-1)

第3回「川村元気さん、エンタテインメントのデザインって何ですか?」

【講師】川村元気さん(映画プロデューサー・作家)

【開催日】9月28日

【時間】19:00~21:00

【参加費】2,000円

【場所】東京ミッドタウンカンファレンス(ミッドタウン・タワー4F/東京都港区赤坂9-7-1)

授業の詳細・お申し込みはこちらから

RELATED ARTICLE関連記事