PROJECT

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #07

「六本木未来大学」第14回「佐渡島庸平さん、ファンづくりのために必要なコミュニティって何ですか?」講義レポート【後編】

update_2017.09.13

photo_yuta nishida / text & edit_akiko miyaura

第14回 講義レポート 後編 「佐渡島庸平さん、ファンづくりのために必要なコミュニティって何ですか?」

受講者が匿名で質問をアップできるサービス『Sli.do(スライ・ドゥー)』を活用した、新鮮な講義を行ってくれた佐渡島庸平さん。コミュニティをつくる上で、また活性化する上で必要なことは何か。ご自身が手掛けた大ヒットコンテンツ『宇宙兄弟』のファンコミュニティや、コミュニティのプロデュースを学ぶ場「コルクラボ」の事例などをまじえながら、ここだけの話あり、雑談ありの楽しい授業を行ってくれました。2017年8月30日(水)の講義の様子をレポートします。

人がネット上で楽しめるのは、ピンポイントの細かい話。

コミュニティが盛り上がり、ファンが増えていくためには何が必要なのか。そう考えたとき、佐渡島さんは"細かい話"の重要性に気づいたと言います。

「みんながネットで話題にして楽しめるのって、大上段に構えた話じゃなく、とにかく細かい話。たとえば、僕が古館伊知郎さんの番組に出演したとき、お会いした瞬間、"ヨハネスブルグの『Daruma』って行ったことあります?"と聞かれたんですよ。僕はそのひと言で、いきなりテンションが上がっちゃって。"どうしてご存知なんですか?""行きたかったんですけど、親が連れて行ってくれなくて"って、ひと盛り上がりしちゃったんです(笑)。『Daruma』というのは、南アフリカにある日本料理店。古館さんは、僕が中学時代を南アフリカで過ごしたことを調べてくださっていたんですよね。それで、20年ほど前にご自身が現地を訪れたときに行った日本料理店を思い出して、話し掛けてくださった。人って、こういうすごく細かい話ができるとうれしいんです。それは、"こんなこと"を話せる相手、タイミングが簡単に見つけられないからなんですよね」

ピンポイントのマニアックな話題を話せる相手、タイミングに出会う可能性があるのが、ネット上。ほとんどの人には当てはまらない、「針の穴を通すような"細かくてドンピシャな話題」に遭遇できるきっかけが、コンテンツにはたくさん用意されているのです。

「マスメディアの仕事をしていたころは、"全員が興味を持つような、全体に網をかけられるようなコンテンツはないかな"と考えるわけです。でも、ネット上のコンテンツのつくり方ってまったく違うんです。"その人が卒倒するくらい深い話ができるコンテンツが、どうしたらできるかな"と考える。そういうコンテンツが増えると、コミュニティが活性化され、人が深く繋がることができると思うんです」

自分と同じ仲間を見つけることで、安心できる居場所ができる。

佐渡島さんは、よりリアルな感覚を呼び起こすため、現実でコアな話ができる相手に出会える確率をコミックの読者でたとえていきます。1,900万部以上の売上を誇る『宇宙兄弟』は、誰もが知るビッグコンテンツ。けれど、1巻あたりの部数で考えると、テレビの視聴率にして1%未満だそう。学校なら、1学年2~3クラスの学校なら、同じ学年に"すごく読んでいる人"がひとりいることになります。

「学校というコミュニティでさえ、同じ趣味を持った人ひとりと、なかなか出会えないのが現状なんです。しかも、現実の世界って"出身県がいっしょ""同じ学校"という、雑なくくりでコミュニティがくくられる。その中で、細かい話ができる仲間と出会えるのは、大きな喜びになるんですよね。僕が大事にしているのもそこで。コミュニティは情報伝達の上でも重要ですが、同時に人の幸福度を変えていくことになると思っているんですよ。ピンポイントで自分と同じ仲間を見つけると、心がリラックスして安心感を覚える。そんな居場所をつくりたくて、コミュニティをビジネスとしてやっていきたいなと思うんです」

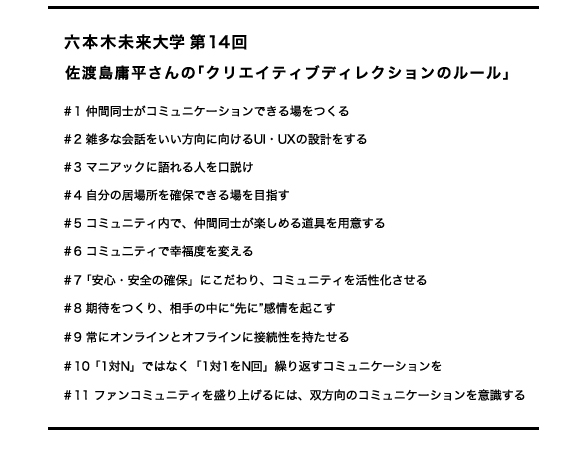

【クリエイティブディレクションのルール#6】

コミュ二ティで幸福度を変える

「どこか怖い」「何かイヤだ」を感じさせないコンテンツに。

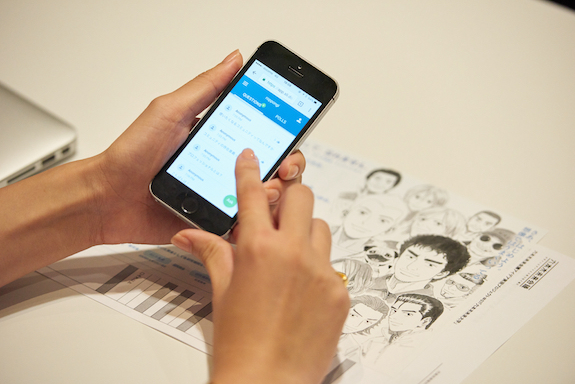

講義が後半に差し掛かるころ、「今日、『Sli.do』に書き込んだという人、どれくらいいます?」と会場に問いかける佐渡島さん。受講生の3、4割が手を挙げるのを確認すると、次の話へと入っていきます。

「6割くらいの人が、まだ書き込んでいないということになりますが、その人たちがひとつも質問が浮かんでいないかといったら、そうではないはず。思い浮かんでいることはあるけど"わざわざ、こんな質問してもいいかな""このコメントを見たら、相手がどう思うかな"と考えてしまって、書き込めない人が多くいると思うんです」

ここでキーワードとして出てきたのが、"安心・安全の確保"という言葉。これは、自身が主宰する「コルクラボ」でも、合言葉のように口にしていると言います。

「講義を聞くだけのスクール型なら、差されたり、確認されたりということがないので、ある種、安心・安全が確保されるんです。でも、『Sli.do』に書き込むなど主体的になろうとすると、安心・安全がちょっと脅かされるわけですよね。そういった状況において、参加者の安心・安全をどう確保するか。そこに徹底的にこだわることが、コミュニティの活性化につながるんです」

人は日々、いろんな場面でストレスを感じながら生きているもの。たとえば、会社で仕事を頼まれたものの、わからないところがある、失敗するのが怖いという状況だと「何となくイヤだ」という感覚が生まれます。

「ネット上のサービスもそう。使うこと、書き込むことを躊躇するのは、なんか怖いという思いがあるからですよね。ただ、ネット上だとサッとコンテンツを去ればいいので、現実より安心・安全について敏感ではないかもしれません。ただ、活発にやりとりがされているコンテンツは、そこに対するケアがしっかりできているんです」

【クリエイティブディレクションのルール#7】

「安心・安全の確保」にこだわり、コミュニティを活性化させる

メディアにとって、時間を決めて守ることは超重要事項。

安心・安全が重要であることは大前提。その上で、佐渡島さんが今考えているのは、その先にある「信用、信頼」だと言います。

「知らない人に信用を築くときって、最初はほぼやれることがないんです。できることと言ったら、時間を守ることなんですよ。そもそもメディアが最初にやるのは、スケジュールをつくること。新聞社なら朝刊なのか夕刊なのか、テレビなら朝のニュースなのか、どの時間帯に放送するドラマなのかと決める。TwitterやYouTube上の有名人と言われる人たちも、朝に上げる、1日何本上げるというようなスケジュールをつくって、守っていますよね。それが信用になると同時に、思考せず思い出してもらえる状況を作れるんです。また、彼らはスケジュール通りできないときは、必ず告知をする。すると、"何で遅れるんだろう"という興味が沸くんですよ」

「何が起こるんだろう」という興味が見たい、読みたいを刺激する。

人の興味を惹くという意味では、"期待を先につくっておく"ことが重要だそう。佐渡島さんいわく、「おもしろさって、いきなり出されても響かない」。あまりに急だと、「あれ? 今、おもしろいこと言ったのかな」と、曖昧になってしまうことが多いと言います。

「おもしろいこと言うよ、と期待を起こすことって大事なんですよ。芸人さんの"振り"みたいなものですね(笑)。Twitterをうまく使えてない人は、重大発表があるときに、情報解禁の時間につぶやいちゃう。そうすると、リツイートが伸びないんです。先に"重大発表まで1週間""あと1日"みたいにすると、みんなが"何か起こるんだろう""こんなことかな"と予想するため、見たい、読みたいという気持ちが生まれますよね。すると、実際に発表したとき、"これか!"とリツイートが広がっていくわけです」

【クリエイティブディレクションのルール#8】

期待をつくり、相手の中に"先に"感情を起こす

オンラインとオフラインを行き来するコミュニティのつくり方、未来への思いなど、まだまだたっぷり。最後には、アフタークラス講師・横石崇さんとの即興トークも。

ふだんと違うコミュニティは、日常の波に流されやすい。

ネット上だけで完結しているコミュニティは、95%の人が"見るだけ"という状況が多いよう。レビューを書いている人同士が友だちではない、"ゆるいコミュニティ"として存在します。その壁を超えると、さらにおもしろいことが起こると佐渡島さんは考えています。

「オンラインだけだと、コミュニケーションが深まっていかない。かといって、オフラインだけの出会いは継続しないんです。オフ会やイベントで盛り上がり、「生涯の友と出会ったかもしれない」と連絡を取り合うけど、LINEでちょっと話して途切れるというようなことって意外と多いんですよ。ふだんとは違うコミュニティでできた人間関係は、どうしても日常の波に押し流されて切れてしまう。じゃあ、どうすればいいのか。オンラインとオフラインに接続性をもたせるような設計をすることが重要なんです」

その"接続性"とは、相互を行き来するようなコミュニケーションをつくっていくこと。

「オフラインのイベントで何らかの課題を残し、それをオンラインでみんながいっしょに解く。さらにオンラインでも課題を残して、オフラインの場につなげるというように、常に接続性がある設計をすると、コミュニティがすごく盛り上がります。まさに今、コルクラボで"ちょうどいいバランス"を試しているところなんですよ。オンラインで熱しすぎて、みんなが1日に何回もホームページを見ちゃうと、SNS疲れのような状態になってしまう。基本的には1日1、2回ホームページを見てコミュニケーションを取りつつ、月2回くらいオフラインで会うというような形を目指して、設計をしています」

【クリエイティブディレクションのルール#9】

常にオンラインとオフラインに接続性を持たせる

1対Nが個人でできる。それが現代のコミュニケーション。

また、オフでのつながりができると、その後の情報の伝わり方が変わるという興味深い話も。その一例として、キングコング・西野亮廣さんの話が挙がりました。

「僕が西野さんと出会った5年ほど前は、ちょうど"ひな壇に出ない"と宣言したころ。ライブ会場がなかなか満員にならないと言って、彼が始めたのはチケットを全部手売りすることでした。Twitterで"ここにいるから、チケット買いたい人は来て"というような情報を流し、実際に来てくれたらチケットを売って写真を撮る。それを毎日、何件も繰り返していたんですね。西野さんが言っていたのが、インターネットの力で変わってきたのは、みんなが1対Nで伝えられることだ、と。本来、マスメディアがやってきた1対Nで情報を伝えるということを、ネット通じてひとりひとりができる。でも、西野さんがやっているのは、それとも違うんです。彼は1対1の関係をN回、繰り返すということをしている。物理的には難しいですけど、1通ずつ内容の違う手書きの手紙を、相当量配るのと同じ。圧倒的な量のコミュニケーションを取っているんです」

西野さんの話でいえば、直接会いチケットを買うことで、ある種の関係者になるということ。1対1のコミュニケーションのあと、西野さんから届く情報は相手にとって価値がまったく変わるのです。

「たとえば、今日も『Sli.do』に書き込んだ自分の質問が読み上げられた方は、読まれる前後で話の聞き方、感じ方が変わったと思うんです。西野さんもそうですが、ネット上で成功している人は、リアルでやるよりも相当面倒なこと、信じられないくらい大変なことを初期にやっているんですよ。それを続けていったとき、あとから波がついてくるんです」

【クリエイティブディレクションのルール#10】

「1対N」ではなく「1対1をN回」繰り返すコミュニケーションを

情報を渡すのではなく、一緒につくり出す。

また、コミュニティを運営していく上で、いかにファシリテーションをしていくかも、重要な要素になります。それをうまく体現しているショップのひとつが、日本酒ファンコミュニティをつくっている楽天内の店舗。

「そのショップが、ある酒蔵で飲ませてもらった日本酒がとてもおいしかったという話をメルマガに書いたんです。ただ、保存料が一切入っていないお酒のため、売れないと。すると、"絶対飲みたい"という声が届くわけですよね。その意見を持って、再び杜氏さんの元へ行くのですが、以前そうやって売った酒が"腐っている"と言われ、絶対に売れないと言う話になるんです。今度は"自分たちは絶対に言わないから、買わせてください"という声が大きくなり、最終的に"量が少ないから限定。クール宅急便で届く日も指定させてもらう"という条件で販売が実現しました。そこには、インタラクションがあるわけです。"買いませんか?"と商品自体の情報を渡すのではなく、ファンと一緒につくり出す状態を生み出している。これがインターネット、ファンコミュニティのおもしろさなんです」

しかも、この日本酒が届いたあとの感想が、意外なものだったそう。なんと、楽しいホームパ―ティが開けたことへの感謝、感想が多く届いたと言います。

「日付が指定されたことで、多くの購入者がそれに合わせてホームパーティを開いたんです。日本酒を飲みながら、うんちくをたれ(笑)、お酒に合わせた食事をすることができる。ホームパーティ自体を売ることは難しいけれど、そのショップは日本酒を売りながらも、ホームパーティを売ったのと限りなく近い。本当におもしろい企画って、こういうことだと思うんです。予測もしなかったできごとを起こす企画をするのが、コミュニティを編集することだなと実感したエピソードでした」

コンテンツからはみ出し、さらに広がっていくコミュニティを。

この日本酒ショップの事例は、佐渡島さんが、『宇宙兄弟』のファンコミュニティでやりたいことともリンクしています。

「『宇宙兄弟』を読むという行為が、本の中だけじゃなく、さまざまな形で体験できる。それを企画するのが編集だと思うんです。ストーリーが本から拡張してはみ出し、いろんなところに出ていくような。そんなコミュニティをつくれたらいいなと思いますね」

そして、今回の講義の終盤には、佐渡島さんの呼び込みにより、アフタークラス講師・横石崇さんがステージへ。横石さんの投げかける質問によって、佐渡島さんの賢明で温かい人柄が伝わってきました。最後は、横石さんから、佐渡島さんが目指す今後について質問が。

「誌面は有限なので、掲載を断らないといけない場面があるわけですよ。いろんな理由をつけて、断らざるを得ない。でも、ネット上の場所は無限にあるので、作家に"いいじゃん!""ここおもしろかったから、書き続けて!"って言える。その結果、"当たった"となれば、いいわけじゃないですか。そう考えるとネット上の編集者って、人がより楽しみたくなるポイントを褒められる人じゃないかと思うんですよね」

楽しいから描く。そうやって生み出された作品を自分も読みたい。

世の中が何を求めているかを作家が読みすぎて、自分が何をつくりたいかというところで作品を生み出せない現状もあります。けれど、「作品、作家が自分の心に誠実に向き合ったら、売れることができる」と佐渡島さんは話します。

「やっぱり"当てよう"とすると、すごく不健全なコンテンツしかできなくなる。楽しいから描く、自分の心がすっきりしたいから描くという中でつくられたものを僕は読みたいし、編集したいんですよ。それをサポートできるようなコミュニティ、人たちを育てていけたらいいなと思います」

【クリエイティブディレクションのルール#11】

ファンコミュニティを盛り上げるには、双方向のコミュニケーションを意識する

information

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト#07

六本木未来大学アフタークラス

【講師】横石崇(「TOKYO WORK DESIGN WEEK」発起人/オーガナイザー。&Co.Ltd代表取締役)

【開催日】2017年9月25日(月)

【時間】19:00〜21:00(予定)

【参加費】2,000円

【受付】お申し込みはこちらから ※外部サイトへリンクします

【場所】東京ミッドタウン・デザインハブ(ミッドタウン・タワー5F/東京都港区赤坂9-7-1)

RELATED ARTICLE関連記事