「六本木未来大学」第14回「佐渡島庸平さん、ファンづくりのために必要なコミュニティって何ですか?」講義レポート【前編】

第14回 講義レポート 前編 「佐渡島庸平さん、ファンづくりのために必要なコミュニティって何ですか?」

受講者が匿名で質問をアップできるサービス『Sli.do(スライ・ドゥー)』を活用した、新鮮な講義を行ってくれた佐渡島庸平さん。コミュニティをつくる上で、また活性化する上で必要なことは何か。ご自身が手掛けた大ヒットコンテンツ『宇宙兄弟』のファンコミュニティや、コミュニティのプロデュースを学ぶ場「コルクラボ」の事例などをまじえながら、ここだけの話あり、雑談ありの楽しい授業を行ってくれました。2017年8月30日(水)の講義の様子をレポートします。

受け身ではなく、自分ごととして講義を受ける意識づけ。

講義冒頭。マイクを持つと、さっそく受講者たちにひとつの課題を提示した佐渡島さん。

「今から5分間、となりの人と雑談をしてみてください。僕から"どんな情報を聞きだそうと思ってここへ来たか"を話して、その会話に出てきた、おもしろそうな話題を『Sli.do』に挙げてほしいんです」

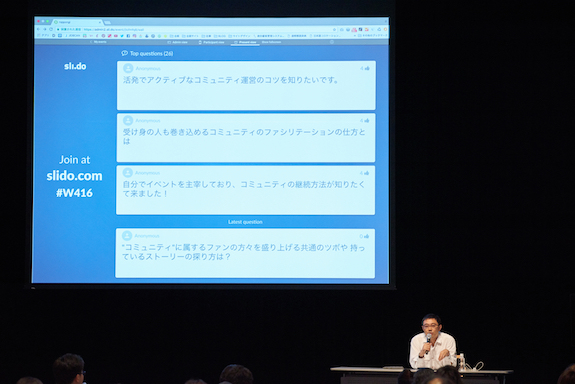

今回の未来大学はいつもと少し違う様子。佐渡島さんは、質問やコメントをリアルタイムで集めて表示、共有できるオンラインサービス『Sli.do』を駆使して話を進めます。予想外の始まりにワクワクした表情を浮かべる人、少し恥ずかしそうに声をかける人、さっそく会話を楽しむ人......。少しずつ会場に、受講者たちの声が広がっていきます。そして、5分が経過すると、佐渡島さんは『Sli.do』に挙がった「受け身の人も巻き込める、コミュニティのファシリテーションの仕方とは?」という質問をピックアップし、話を始めました。

「こういった講義やイベントって、講師の話を聞くだけの学校形式が多いじゃないですか。きっと、2時間程度の講義の間は"へ~"と楽しく聞けると思うんです。でも、受け身で聞いていると1、2週間後には話の内容をほとんど忘れてしまう。または僕の使った単語のうち、いくつかだけが頭に残り、自分流に解釈して違う話として記憶する、みたいなことが起きるんですよ。でも、『Sli.do』なんかを使いながら自分ごととして向き合うと、話の吸収度合いも楽しさも変わる。だから、公演前には5分、10分、アイスブレイクの時間をつくって、全員が1回は発声している状態をつくるようにしているんです」

誰と何を話せばいいのかわからない。会話の迷子が多い現代。

そんな言葉で受講者たちの意識を変えると、コミック編集者であった佐渡島さんが、なぜ「コミュニティ」に注目したのかという話へ。その魅力を語っていきます。

「みなさんも、いくつかのコミュニティに属していると思うんですね。まず学校、それから会社、家族まわりや地域......。昨今はそういったコミュニティの絆が弱まって、仲間同士で情報を得ることが少なくなってきた。それでも、少し前は代わりにテレビや雑誌、マンガといったマスメディアから情報を得て、同じ話題で話すことができていたんです。でも、今は圧倒的に"見るもの"が変わって、みんなが共通の話題を探すことが難しくなっているんですよね」

見るものだけでなく、趣味が多様化しているため、「誰と何の話をすればいいかわからない」のが現代。そんなとき、ある知人の話がヒントになったと言います。

「『mixi』で、プロ野球の日ハムファンコミュニティの主をしていた知人がいて。数年の間にオフ会を何度かやっていたのですが、そこで出会った人たちが何組も結婚したと言うんですよ。なぜかというと、コミュニティって"何を話題にすればいいのか"がわかりやすいから。共通の趣味の話でいきなり盛り上がれるので、人との距離が近づきやすいんです。合コンだと名前や職業、出身や趣味なんかを言い合いながら、時間をかけてお互いにピッタリくるテーマを探すわけですよ。でも、オフ会にはそれがないんです」

同じ話題で盛り上がれる場の大切さを再認識。

ファンコミュニティの主である知人の話に興味を持ちながらも、当時は半信半疑。けれど、知人の言うことも一理あると思い、佐渡島さんが編集を担当したコミック『宇宙兄弟』のファンを集めたオフ会を自ら開催しました。その名も、「『宇宙兄弟』の焼肉忘年会」。

「作者の小山宙哉さんが来るわけでもなく、ただファンが集まって焼肉を食べるという会。何ひとつ特別なことは用意していないのに、このイベントのチケットが即完したんですよ。さらに驚いたのは、50代の男性と20代の女子大生が同じ話題で盛り上がって、むちゃくちゃ仲よくなる姿を目の当たりにしたこと。しかも、その日出会った人たちで、朝までカラオケに行ったりしていて。その様子を見て、共通の話ができる場って重要だなと思ったんです」

コミュニティのパワーを目の当たりにした佐渡島さんは、そののちFacebook上に秘密のグループをつくり、忘年会に参加した人たちを招待。オンライン上でも、ファンが活発に会話を始めたと言います。

「マンガの単行本って、発売時期が決まっていないので、ファンであっても情報を見逃して、いつの間にか読まなくなることもあるんですよ。でも、仲間同士でコミュニケーションを取れる場があると、自然と情報に気づくんですよね。つまり、彼らのコミュニケーションはマスメディアでいう告知。しかも、出版社の告知より仲間の会話で気づくほうが、情報の伝わり方が早いんです」

【クリエイティブディレクションのルール#1】

仲間同士がコミュニケーションできる場をつくる

仲間同士の会話がコンテンツを奥深いものにする。

講義の合間にも、疑問に感じたことを受講者たちが『Sli.do』にアップ。佐渡島さんは話しながらも画面をチェックし、リアルタイムで会場の声を取り入れていきます。ここでピックアップしたのは、「あふれた情報から迷わずファンを導くには?」という質問。佐渡島さんが手掛けた漫画のクチコミを投稿するサイト『マンバ』を例に話を進めていきます。

「『マンバ』で最初に大切にしたのは、"会話を読ませる"ということでした。普通の発想といえば、普通の発想ですよね。ただ、マスメディア側の発想だと、しっかり論考した批評家の言葉を載せようと考えたりするのですが、『マンバ』でやったのはユーザーの会話を読ませること。といっても、実際、他人が知らないマンガについて会話していても、わかるはずがないんです(笑)。でも、だからこそ気になって読みたくなる。人が行動するのって、"わかっているとき"とは限らないんですよね。よくわからないけど、楽しそうな会話を見ると加わりたくなっちゃうんです。そう考えると、情報を伝えるのに最適なのは会話。コンテンツとしては一見チープに見えるけれど、たくさんの時間と人をつぎ込んで生み出した会話は、ひとりの人が深く語るより、奥深いコンテンツになるんです」

ここで浮かび上がったのが、コミュニティの会話の雑さをどうおさめるか、という問題。

「複数の人間が、違うタイミングで書き込むので、当然、話があちこち飛ぶんです。かつ、どうすれば会話が連続するのか、コンテンツがおもしろい雰囲気になるのか、コントロールするのも難しい。結局、それだけ雑多な会話を最終的にいい方向を向けるためには、UI・UXをしっかり設計をすることが非常に重要なんですよね。この"コミュニティを編集する"という行為こそが、インターネット時代の"雑誌づくり"に当てはまるんだと思います」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

雑多な会話をいい方向に向けるUI・UXの設計をする

『マンバ』に込めた思い、『宇宙兄弟』ファンコミュニティで感じた手応えなど、具体的なエピソードとともに、興味深い話が続きます。

不必要に傷つけられる作家のために、健全なコミュニティをつくりたかった。

佐渡島さんが、『マンバ』をつくる中で大切にしたのは、過去の経験から感じていたマンガ編集者時代の願い。このインターネット時代、不必要な言葉の攻撃によって作家が傷つけられることも少なくありません。しかも、それを未然に防ぐことは、なかなか難しいものです。

「雑誌の部数自体が下がり、読者からの反応を感じにくい時代。作家はエゴサ(エゴサーチ)すること自体が恐怖だし、コンテンツのレビューにも不愉快な言葉が書き込まれるし、という状況です。その上、編集者も複数の作家を担当することが増えているので、昔に比べひとりの作家に向き合える時間も減ってくる。すると、作家はどこからもリアクションがもらえない、フィードバックももらえないんですよね。手応えを感じられず苦しむ姿を見て、『マンバ』は健全な感想が書き込まれるコミュニティにしようと思ったんです」

"健全"にするために、当初は大変な作業を余儀なくされました。FacebookやTwitterと紐づけないと書き込みができないシステムにした上で、投稿される全コメントをチェック。必要以上に作家を傷つけていないかを確認したのちに、コメントをアップしていくという作業を続けました。

「チェック作業に相当な手間がかかるため、最初はなかなかコメントがアップできない。でも、それを耐えながら、ずっとやり続けた結果、自然と作品をけなすようなコメントが見当たらなくなりました。今では、"ここで単なる作家の悪口を言おう"という気持ちになる人がほぼおらず、ただただ作品愛にあふれたコンテンツになっています」

"尖った人たちを見る"という新たな形が生まれる。

現在、『マンバ』はマンガをよく読む人であっても、次に読みたいマンガが見つかる場として多くの支持を得るコミュニティサイトに。よりコアなユーザーが集まり、さらにそのコアなユーザーが新たな関係性をつくります。

「恐らく『マンバ』のランキングを見れば、どれだけマニアックな場所かがわかってもらえると思います(笑)。たくさんのマンガを読み漁っている人たちが、深く語る場になっている。記事にしても、『ドラえもん』の1巻だけについて、むちゃくちゃ長いレビューを書いてみたり、最先端ではない作家への超ロングインタビューを載せたり。ある意味、特殊な状態をつくり出しているんです。結果、極端に尖った人たちが現れて、"尖った人たちを見る"という形でコミュニティができてくるんですよね。今、『Sli.do』に"コミュニティから世の中にムーブメントを起こしていくには、どのような工夫が必要か"と挙がっていますが、その答えは"とにかくマニアックでコアな人をつくっていくこと"だと思います。"恐ろしく深い"ということが、インターネットでは価値になる。だから、僕もスタッフによく言うんです。"マニアックに語れる人がいれば、どんな場所でも口説きにいけ"って」

【クリエイティブディレクションのルール#3】

マニアックに語れる人を口説け

コミュニティの中では、ダメな部分も失敗も愛嬌になる。

さらに、『Sli.do』には「カリスマ性や人を惹きつける力、自信のない人がコミュニティをつくることは可能か」、「コミュニティの中心になる人って、どんな人なんでしょう」といった質問が挙がります。

「今YouTuberとして活躍している人も、全員にカリスマ性があったわけじゃないと思うんですよ。むしろ、主役ではなかった人たちがたくさんいる。たとえば、『価格.com』のような場で、家電についてすごく詳しいレビューを書いている人や、『食べログ』で毎日のようにレストランに行ってレビューを書いている人って、昔なら"もっと、しっかり仕事しろよ"と言われたと思うんです(笑)。リアルなコミュニティがない場所では、明確にマネタイズできる才能が必要だった。だから、ほとんどの人の"好き"という気持ちは単なる趣味で、お金を生むものではなく、使うだけのものだったんですよね。それが、今はコミュニティの中だけなら"好きが高じると仕事になる"という現象が起こっているんです」

しかも、"コミュニティの中"では、必ずしも「優秀である」ことが重要ではないところが、魅力だと佐渡島さんは続けます。

「社会に出ると、ミスがなかなか許されませんよね。しかも、現代は自分には能力があるんだと常に証明しないといけないことも多い。それがコミュニティの中では、ある種の失敗やダメな部分も、すべて愛嬌として認めてもらえて、受け止めてもらえるんです。コミュニティ内で、メンバー同士がコミュニケーションをしっかり取っていると、優秀さを示さなくても、"自分の居場所"を確保できる。それって、すごく心地いいことなんですよね」

【クリエイティブディレクションのルール#4】

自分の居場所を確保できる場を目指す

コミュニティ内だけでしか価値を持たないものがビジネスになる。

コミュニティを熟成させると、その中だけでしか価値をもたないものが、大きなビジネスチャンスになるのです。この"何がビジネスになるかわからない"時代になっていることも、現代のコミュニティのおもしろさ。『宇宙兄弟』のファンコミュニティでは、こんな事例があったと言います。

「作中に出てくるブライアン人形というのを、1,666個限定で本物そっくりにつくったんですよ。かなり凝ったので自然と値段も高くなる。でも、『宇宙兄弟』ファンなら絶対ほしくなるだろうと予想していたので、そこは気にせずつくりました。僕たちはファンの方たちと、TwitterとFacebook、LINE、メルマガを使ってコミュニケーションができるので、マニアックな情報もコストをかけずに伝えられる。その安心感があるから、この人形をつくることができたんですね」

結果1,666個はすぐに完売。物語の中ではブライアン人形を月面に置いてから時間を経たのち、エディ人形をとなりに置くというエピソードがあります。当然のように「なぜ、エディ人形がないんだ」という声がファンから上がりました。もちろん、その声は佐渡島さんも想定内。

「追加でエディ人形をつくることにしたのですが、一般のメールには出さず、ブライアン人形を買ってくれた1,666人だけにその情報を送りました。半数の800個を販売数として考えていたものの、メール送信から5分後にはオンラインショップのカートの中に、500人が殺到したんです。結局、不具合が起きてしまい、解消したときには売り切れ。買えなかった人から多くの声が上がり、結果、"今回は希望者全員に売ります"ということで、さらに追加生産しました。最終的にエディ人形を買った人は1,300人。手元に届くと、みんなブライアン人形と並べて写真を撮り、"待たせたな"というセリフとともにツイートしていていました。実は、このとき、月のクレーターがプリントされたレジャーシートをいっしょに販売したんです。作中と同じように、月面で2つの人形を並べられるように。僕らがやったことは、コミュニティ内で仲間同士が楽しむための道具、会話のきっかけを用意するということなんです」

【クリエイティブディレクションのルール#5】

コミュニティ内で、仲間同士が楽しめる道具を用意する

information

六本木未来会議アイデア実現プロジェクト#07

六本木未来大学アフタークラス

【講師】横石崇(「TOKYO WORK DESIGN WEEK」発起人/オーガナイザー。&Co.Ltd代表取締役)

【開催日】2017年9月25日(月)

【時間】19:00〜21:00(予定)

【参加費】2,000円

【受付】お申し込みはこちらから ※外部サイトへリンクします

【場所】東京ミッドタウン・デザインハブ(ミッドタウン・タワー5F/東京都港区赤坂9-7-1)

RELATED ARTICLE関連記事