「六本木未来大学」第8回 「菅付雅信さん、物欲なき世界のクリエイションって何ですか?」講義レポート【後編】

第8回 講義レポート 後編 「菅付雅信さん、物欲なき世界のクリエイションって何ですか?」

編集者・菅付雅信さんによる六本木未来大学の第8回講義。編集の歴史、そして編集の本質を語った前半に続き、後編では「物欲なき世界」について、そして「これからのクリエイターとクリエイション」について語ります。いわばここからが本題、菅付さんの考える、これからモノが売れなくなる社会におけるクリエイティブディレクションのあり方とは?

最後に消費されるもの、それは「ライフスタイル」。

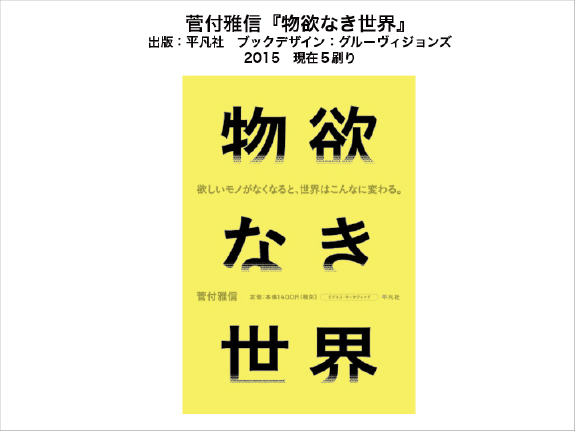

講義タイトルのもとになった著書『物欲なき世界』は、これまでさまざまな人に取材してきた中で見えた消費にまつわる潮流についてまとめたもの。菅付さんは、先進国ではモノに対する消費欲が全体的に落ちていると言います。

「特に印象深かったのが、ビームスの社長・設楽洋さんの言葉。若者の消費離れは困るけれど、それはある種の賢さの表明なんじゃないかと言うんです。モノの先にあるハッピーな生活を提案しなければならない、と。この本の中で取材した三越伊勢丹の社長も、ライフスタイル化という言葉を使っている。今は、いろんな業界で『ライフスタイル』という言葉がよく使われていますよね。これは、消費の終着点なんじゃないかなと思います。売るものがどんどんなくなってきて、今や生き様しか残っていない。そういうふうに考えられるのではないでしょうか」

過度な消費社会を抜け出して自分の価値観を追究する人を指す「ダウン・シフター」、物質主義を捨てて実のあるものを重んじる姿勢への変化を指す「スペンド・シフト」などの言葉が定着しているアメリカでは、自らモノをつくりだす施設「ファブラボ」が広がり、モノを持つことが幸せではない、自分たちが欲しいモノは買うのではなくつくるんだ、という流れになっているのだそうです。

「プロダクトデザイナーの深澤直人さんはこう言っています。『携帯電話を例にとると、SIMカードやSDカードだけが自分のもので、外側の端末は自分の都合で取り換えていけばいいという考え。つまりモノの機能は利用するけれど、自分が保有するという考え方がなくなっていくのが、これからの潮流だと思っています』と。つまり、モノの機能は利用するけれど、所有はしない。そんなことを、モノをつくり出すデザイナー自身が言っているわけです」

このような状況で、世界的に爆発的に普及しているのが「シェアリング」。このモノを持たないという傾向を、菅付さんが取材したアスキー総研所長の遠藤諭さんの「物欲というのは元々、何かの代替物。でも今やモノで代替するのではなく、行動とかエンゲージメントの方で自分の欲望や意志を表明しようとしている」という言葉で説明していました。

お金は個人で発行、資本主義は崩壊!?

消費欲がなくなってくると、お金の価値も変化していきます。そもそも、アメリカでは90パーセント、イギリスでは97パーセントが電子的な銀行口座となっていて、現代の経済で流通しているマネーはほとんど物理的な実態を持っていません。今やお金は、通貨ではなく信頼のシステム。

「『信頼を代替するものがあれば、お金を介さない直接交換も可能になる。日本銀行という第三者へ託していた信頼が"個人"に戻った』。これはチームラボの猪子さんの言葉です。もう日本銀行を介さなくていいんじゃないかという考えまで出てきた。さらに、未来学社のヘザー・スケルゲルは『これからお金を個人で発行する時代が来る』と言って、実際に個人通貨の実験をニューヨークで始めています」

こういうお金に関する変化の中で、お金と幸福感の相関関係は過大評価であるという研究結果も出てきています。日本の幸福度を見ても、先進国で最低水準。つまり、経済指標を上げるだけでは日本国民は幸せになれない。「こうなってくると、資本主義の中心的な考え方に対する疑念が生まれてくるわけなんです」と菅付さん。経済学者のジャック・アタリさんにインタビューした際は、「2050年代に資本主義が完全に終わる」という言葉を聞いたそうです。

「経済的な尺度よりも、もっと個人的で、かつ他の人とも何かしらの価値観を共有できること。つまり『いいモノ』よりも『いい物語』を持つ人生が、これからの最大の幸福なんじゃないかなと僕は感じています。これから『物欲なき世界』が到来しようとしていますけど、それは貧しいわけでも愚かなわけでもない。今まで以上に本質的な豊かさや知性を感じる世界なんじゃないかと。ただ、価値観の対立が激しくなり、「自分は何が欲しいんだろう?」と自問する時代になるはず。僕はこれを悪いこととは捉えていません。なぜなら、自分のこと、社会のことをより考える時代になると思うからです」

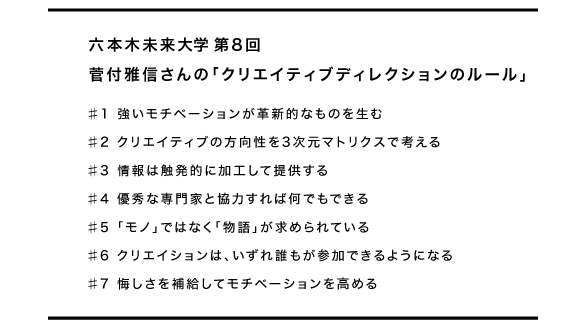

【クリエイティブディレクションのルール#6】

「モノ」ではなく「物語」が求められている

最後はいよいよ講義の核心、これからのクリエイションのあり方について。「物欲なき世界」では、クリエイターはいかに生きるべきなのか? その問いに対する菅付さんの答えとは......?

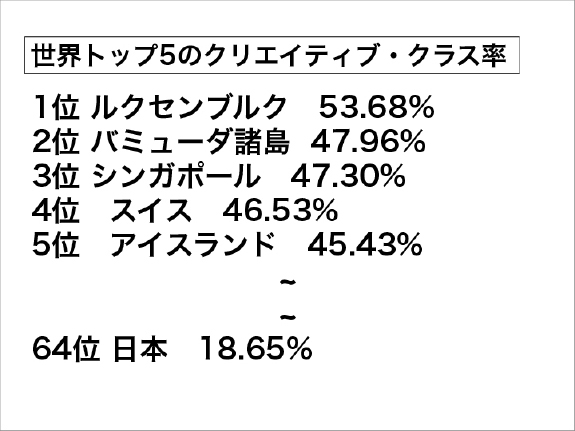

日本は、クリエイティブ・クラス後進国。

「10年くらい前にリチャード・フロリダという社会学者の『クリエイティブ・クラスの世紀』という本がベストセラーになりました。21世紀はクリエイティブな人たちが大きな層を占めていくと彼は言っているんですが、日本はどうもそうはなっていない。日本のクリエイティブ・クラス率は、世界でなんと64位。グローバル・クリエイティビティ指数は24位で、香港などよりも下です。実は、日本はクリエイティブ・クラス後進国なんです。リチャード・フロリダはこう言っています。『クリエイティブとは合成の営みであり、創造したり合成したりするためには新しい経験による刺激が必要なのである』。だから、刺激的な場所、刺激的な集団、刺激的な都市、刺激的な国家にしなきゃいけないということですね」

一方で、世界中のクリエイティブ・クラスが二極化しているという残酷な現実がある、と菅付さん。去年、ニューヨークの写真エージェンシーを取材した際、「これからはスーパースター写真家とゲッティイメージからお金をもらう匿名的で器用な写真家に二極化し、中間層がいなくなる」と、ほぼすべてのエージェンシーが断言していたそうです。これは写真家だけに起きていることじゃなくて、実はプロのクリエイターが減る時代が来つつあるということだというのが、菅付さんの考え。

「クリエイティブ・クラスの時代と言いましたが、それは半分本当で半分嘘だと思っていて。たとえば『フリーランスのウェブデザイナーという職業がなくなる』という記事があります。なぜかというと、プラットフォームが充実化していて、コーディングがどんどん自動化されて、さらにはSNSやポータルが中心で、オリジナルのウェブサイトなんて誰も見ないから。ジャック・アタリは、メディアが生き残りをかけて無料、参加型、超パーソナルなものになると言っています。クリエイションとかメディアがどんどん民主的になり、非商品的になる。さらにはクリエイションやクリエイターも"カラオケ化"する。つまり、誰でも参加できるようになる。プロでありコンシューマーである『プロシューマー』が出現します。僕はこれを"クリエイターのよさこい化"と言っています」

【クリエイティブディレクションのルール#6】

クリエイションは、いずれ誰もが参加できるようになる

このようなプロシューマーとクリエイターの競争が生まれる中で、一方では人工知能など機械との競争も生じると菅付さんは考えています。その中で重要になるのは、コンピュータで代替できない専門的な暗黙知と、機械にはない「モチベーション」だという落合陽一さんの考えを紹介しつつ、自身のモチベーションの保ち方を教えてくれました。

「長年やっていると、モチベーションってどんどん落ちていくんですよね。僕はモチベーションを上げるためには悔しさを補給するしかないと思っています。海外のクレイジーな人たちと仕事をすると、けっこう悔しいことがいっぱいあって、泣きそうになって帰ってくることがあるんです。これが僕にとってのモチベーションの上げ方ですね。悲しいかな、あまりうれしいだけだと、幸福なだけだとモチベーションってなかなか上げにくくて(笑)。プロのクリエイターは、時々悔しさを補給した方がいいんじゃないかと。さらにいうと、日本のクリエイターには悔しさが足りない気がします」

【クリエイティブディレクションのルール#7】

悔しさを補給してモチベーションを高める

「僕らはいろんな物事の本質をいまだに知りません。美しいとは何か、幸せとは何か、クリエイションとは何か。誰も明解に答えられません。僕らは答えが出ないことをやっていて、答えがないのが答えなんだと思っています。だから「ソリューション」という言葉を僕は禁句にしてます。僕らの仕事は「解答」を出すのではなく、「提案」を出すことです。さらに言うと、問い続けるのがクリエイターの仕事ではないか。明日の質問を考えるのが僕らの仕事ではないか。ただし、わからない未来を生きていく中で、2つのアティチュードが重要になってくると思います。1つは、クリエイターが裏方に甘んじることができなくなった時代なので、人生を作品化していくこと。2つ目は、アマチュアに絶対に負けない覚悟を持ち、覚悟を日常化すること。さらに言うと、プロのクリエイターはリスクをとって新しい価値を示さなきゃいけない仕事。『インターステラー』という映画のワンシーンに『穏やかな夜に身を任せるな』という詩が出てきます。これからどんどん競争が激しくなる。昔の穏やかな夜は来ないんだと思った方がいい。それが、物欲なき世界で生きるクリエイターに唯一はっきり言えることだと思います」

information

六本木未来会議 アイデア実現プロジェクト#07「六本木未来大学」

第9回「水野祐さん、クリエイティブディレクションに必要な法律との付き合い方って何ですか?」

【講師】水野祐(弁護士)

【日時】11月14日(月)19:00~21:00

【会場】東京ミッドタウンカンファレンス Room7(ミッドタウン・タワー4F/東京都港区赤坂9-7-1)

【授業料】2,000円

授業の詳細・お申し込みはこちらから>

http://6mirai.tokyo-midtown.com/page/project07/

RELATED ARTICLE関連記事