「六本木未来大学」第8回 「菅付雅信さん、物欲なき世界のクリエイションって何ですか?」講義レポート【前編】

第8回 講義レポート 前編 「菅付雅信さん、物欲なき世界のクリエイションって何ですか?」

六本木未来大学の第8回講師を務めるのは、雑誌『コンポジット』『インビテーション』『エココロ』などで編集長を務め、『はじめての編集』『中身化する社会』などの著書をもつ、編集者・菅付雅信さん。講義のタイトルの由来は、資本主義社会の現在とその先の展望を分析した最新刊『物欲なき世界』から。レポート前編では、雑誌や書籍だけに留まらない「編集」について語ります。

コミュニケーション≒メディアのクリエイション≒編集。

菅付さんの講義は、まず自身の経歴や作品紹介から始まりました。1990年に編集を手がけた書籍『結婚しないかもしれない症候群』(谷村志穂)が大ヒットし、その編集印税を元手に独立。創刊した『コンポジット』やクリエイティブディレクターに就任した『メトロミニッツ』など数々の雑誌・フリーマガジンに関わりつつ、アートブック専門出版社「ユナイテッドヴァガボンズ」を立ち上げたり、ファッションブランド・スナイデルなどを展開する企業「マッシュホールディングス」のCIを手がけたり......。その時々の制作にまつわるエピソードや作品のスライドを絡めながら、スピーディに講義は進んでいきました。

「私は編集という仕事を約30年間やってきました。では、そもそも編集とはどういったものなのでしょうか? 人類は誕生したときからメディアを使ってコミュニケートして、よりよく伝わるようにクリエイトしていきました。このコミュニケーションとメディアのクリエイションは、『編集』とニアリーイコール。そしてそれらの歴史とは、『より多くの人により良く伝える歴史』だと捉えています」

菅付さんの考えでは、出版はもちろん、ウェブ、広告、展覧会など、メディアをつくることと編集はほぼ同じ。だからこそ、さまざまなジャンルでクリエイティブディレクターを務めている菅付さんは、自身のほとんどの仕事を「編集」だと言います。その理由は、次に話した「高速編集史」で明かされます。

菅付さんが20分で語る「高速編集史」。

「現存するもっとも古い編集物は、紀元前2300年頃のメソポタミア文明の粘土板です。文字があり絵があり、格子状にデザインされている。ということは、言葉とイメージとデザインは切り離せるものではないのだと思います。また、少し時代が下ったエジプトの文明の壁画にも、やはり文字と絵とデザインがある。書物も見てみましょう。現存する最古の聖書のひとつ『ギガス写本』、大体1000年くらい前のもので、当時は印刷機もないですから一点ものですね。とても丁寧に、言葉が書かれ、絵が描かれ、デザインされています。当時は1人の修道僧がほぼ一生をかけて1冊を書いていたんです」

一方、日本における最初の編集物は「古事記」と「日本書紀」。ギガス写本同様に一点ものの書物で、当時の大和朝廷が国力を挙げてつくったものです。こうした手書きの時代を経て、ドイツで印刷機が発明されるのが1445年のこと。

「グーテンベルクが活版印刷機を生み出したんですが、彼は印刷機を発明をしたかったわけではないんです。『キリスト教を広めるためにどうすれば効率がいいか?』を一生懸命考えた結果、印刷機をつくったんですね。このことは、メディアをつくるうえで重要なことを示しています。それは、別のモチベーションがある方が革新的なものが生まれるということ。グーテンベルクは、そのいい例です」

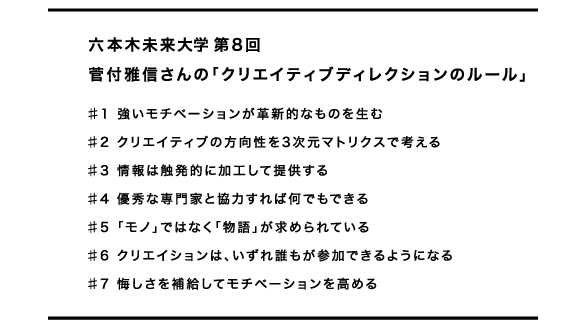

【クリエイティブディレクションのルール#1】

強いモチベーションが革新的なものを生む

印刷機ができたことで出版物が広まるようになると、次は広告と広告代理店が生まれます。さらにラジオという電波のメディアが誕生。その頃には出版物の発展によってデザイナーの意識が高まり、その結果20世紀の前半にイタリアの未来派、ロシアの構成主義、ドイツのバウハウスという三大デザイン運動が起こります。

「日本の若いクリエイターも刺激を受けて運動を起こそうとしますが、当時の日本の軍部によってプロパガンダをやることを強いられます。それが戦争中につくられた、日本の戦争を美化するための『FRONT』という雑誌。アートディレクターはかなり重要な日本語の書体をつくった原弘、日本でもっとも権威のある写真賞として知られる、あの木村伊兵衛。当時、もっともラディカルな人たちがもっとも右寄りの制作物をつくったというある種の矛盾の中で、日本のモダン・デザインはスタートしたんです」

出版物が普及する中で、廉価なペーパーバックや文庫本が誕生、アメリカの『タイム』や『ライフ』など雑誌も巨大メディアに成長して大きなビジネスに。日本では1960年代から若者雑誌が発生、『アンアン』『スタジオボイス』など海外の雑誌のライセンスを取得して発行された雑誌の市場拡大を経て、インディペンデント系の雑誌が流行。一方でインターネットの誕生・普及によって、ブログやSNSが発達、個人がメディアになり、大きな影響力をもつようになりました。

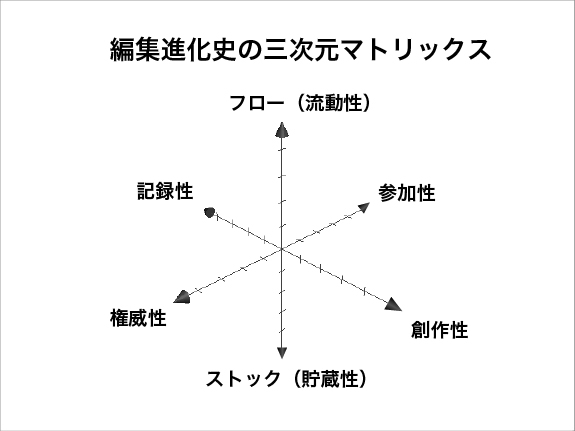

「編集史はここまで。ではこれから先はどうなっていくのか? メディアには3つの進化軸があると僕は思っています。ひとつは『フローとストック』。大量伝搬に向いていて即時性が高いのが『フロー』、アーカイブ性や資料性、物質性、愛着感があるようなものが『ストック』です。2つめは『権威性と参加性』、社説、学術書、ビジネス書、会員制サイトなど権威がある人が書いたものと、ブログやZINEなど誰でも参加できるもの。最後は『記録性と創作性』、そのままを伝える報道やドキュメンタリーと、ギミックの入る広告やファッション。メディアは今後、この3つの座標軸の中で、3次元的に進化発展していくんじゃないかというのが僕の考えです。みなさんも、この3次元マトリクスの中で、自分の仕事ややろうとしていることを考えてみてください」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

クリエイティブの方向性を3次元マトリクスで考える

菅付さんがこの日のために用意したスライドは、その数なんと495枚。文字や図、写真に動画も織り交ぜた講義は、まさに「編集物」そのもの。ここからは、そもそも「編集とは何か?」を語っていきます。

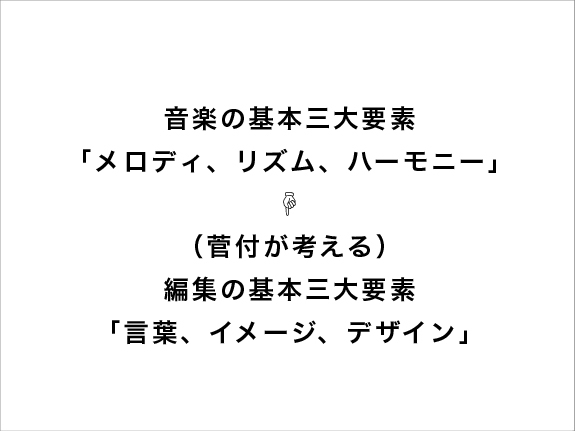

編集の3大要素は、言葉とイメージとデザイン。

菅付さんが「高速編集史」の次に話してくれたのは、「でも、編集って何?」という直球のテーマ。ここまで話してきたメディアの歴史の結果、現在は世の中に編集物があふれています。本や雑誌、チラシにパンフレット、ウェブサイトや電子書籍はもちろん、菅付さんに言わせれば、アプリだって編集物です。そして、「編集」の基本的な概念は「企画を立て、人を集め、モノをつくること」だと言います。

「いろんなメディアの中にある『編集』には、この3つの基本的な概念がある。では、どういうコンテンツ(要素)があれば編集になるのか? 僕が考える編集の3大要素は、言葉とイメージとデザインです。小学校の音楽の授業で必ず習うんですが、音楽は3つの要素、メロディ、リズム、ハーモニーででてきていますよね。同じように、編集も3つの要素で成り立っているんです」

「そして、僕らは今、日常生活において毎日編集しながら生きています。ブログやフェイスブック、ツイッター、インスタグラムをみんなが普通にやっているという、いわば『大編集時代』を生きているわけです。そうであれば、編集ができるほうが楽しいはず。さらに言えば、この21世紀は、ますます個人がメディアになり、コンテンツになる時代です。人生の編集、人生の作品化ができるかどうかが、より良く生きるためのひとつの術なんじゃないかな」

クリエイティブディレクションのためだけでなく、編集はよりよく生きるための技術だと菅付さん。その方法論を、「料理」にたとえて説明してくれました。

「人間は、動物の中で唯一料理をしますよね。ほかの動物はそのまま食材を食べますが、人間はおいしくしてから食材を食べる。編集も同じで、情報をおいしく、食べやすくする行為なんです。言い換えれば、『情報を触発的にする』ということ。編集というのはインフォメーション(伝達)をインスピレーション(触発)にする行為だと僕は捉えています」

【クリエイティブディレクションのルール#3】

情報は触発的に加工して提供する

面白くするためには、「砂糖と毒」が必要。

編集は、料理と同じ。では、"おいしく料理する"ためのコツとはどのようなものなのでしょうか。菅付さんいわく、そのポイントは「逸脱」。情報に、ファンタジーや狂気、偏愛といった「砂糖と毒」を加えていくことだそうです。

「情報を触発的にするには、『面白さ』が必要です。そして、面白さは、日常や常識から逸脱したところにあります。だから、とんでもなく面白くしようと思った場合には、狂気のようなものまで取り入れていく必要があるんです。そこそこ面白いものをつくるのか、びっくりするような面白いものをつくるのかの境目はそこにあります。編集をするためには、狂人とコミュニケートすることが必要になってきます」

とはいえ、編集者自身はクレイジーである必要はなく、編集者はあくまで「仲介者」。たとえば情報と娯楽、日常と非日常、常識と狂気、国内と国外、クリエイターと社会、芸術と資本など、結びつきづらい2つのものの間に橋を架けることが、その役割だと菅付さん。

「さらに言えば、編集者は写真が撮れるわけでも、デザインができるわけでも、特別文章が上手いわけでもありません。そういう意味では、編集者は『何もできない人』です。そのかわり、優秀な写真家、優秀なアートディレクター、優秀なスタイリスト、優秀なライターと結びつけば、どんなことでもできる。『何にもできない、何でもできる人』、それが編集という仕事なんじゃないかなと思っています」

【クリエイティブディレクションのルール#4】

優秀な専門家と協力すれば何でもできる

information

六本木未来会議 アイデア実現プロジェクト#07「六本木未来大学」

第9回「水野祐さん、クリエイティブディレクションに必要な法律との付き合い方って何ですか?」

【講師】水野祐(弁護士)

【日時】11月14日(月)19:00~21:00

【会場】東京ミッドタウンカンファレンス Room7(ミッドタウン・タワー4F/東京都港区赤坂9-7-1)

【授業料】2,000円

授業の詳細・お申し込みはこちらから>

http://6mirai.tokyo-midtown.com/page/project07/

RELATED ARTICLE関連記事