「六本木未来大学」 第7回 「伊藤直樹さん、世界で通用するクリエイティブディレクションって何ですか?」講義レポート【前編】

第7回 講義レポート 前編 「伊藤直樹さん、世界で通用するクリエイティブディレクションって何ですか?」

クリエイティブラボ「PARTY」のCEOであり、ナイキ、グーグル、SONY、無印良品など、さまざまな企業のクリエイティブディレクションを手がけてきた伊藤直樹さん。2016年7月25日(月)に開催された講義では、これまで伊藤さんがどのようにクリエイティブと向き合ってきたかを語ってくれました。その神髄は「軽やかに、逃げる」。前編では、PARTY設立までの伊藤さんの歩みをお届けします。

軽やかに逃げて、軽やかに対処して、軽やかに新しいことを始める。

「タイトルにあるような『世界に通用するクリエイティブディレクション』なんて僕には語れません。これまでずっと、メインストリームから、その時々のトレンドからの逃走を繰り返してきました。その結果として今があるんですね。今日はそんな放浪の歴史をひも解きながら、どうやってここにたどり着いたのかをお話したいと思います」

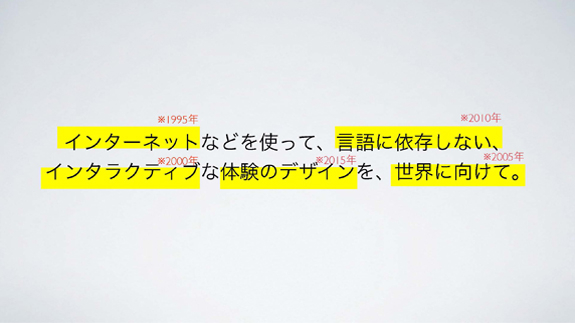

講義の開始とともに、会場に流れた音楽は、シューマンの「流浪の民」。伊藤さんの"逃走"がはじまったのは、大学時代に放浪したインドから。ガンジス川で沐浴して赤痢になるなど過酷な思いをしつつ、そのときに読んだ浅田彰さんの本『逃走論―スキゾ・キッズの冒険』に感銘を受け、「軽やかに逃げて、軽やかに対処して、軽やかに新しいことを始める」という姿勢を見出したのだそう。そして、逃走を繰り返してたどり着いたのが、「インターネットなどを使って、言語に依存しない、インタラクティブな体験のデザインを、世界に向けて」という考え方。

インターネットの世界は、1995年から変わっていない。

インドから戻って大学を卒業、アサツーディ・ケイに就職した1995年当時は、まだこの考えには至っていなかったという伊藤さん。ただし、文章の中にある「インターネット」を見出したのがこのときでした。

「当時は、クリエイティブディレクターの岡康道さんがクリエイター・オブ・ザ・イヤーを受賞し、日本初のクリエーティブエージェンシー・タグボートを設立するなど、広告がイケイケだった時代。僕も『広告批評』とか『宣伝会議』を穴が開くほど読んでいました。でも、僕はクリエイティブの部署には配属されなかったし、新入社員には仕事らしい仕事をさせてもらえなかった。それで......逃走したんです(笑)」

1995年は日本におけるインターネット元年と言われ、日本中のどこの代理店にもインターネットの部署は存在していなかった時代。伊藤さんは少しでもインターネットに関する実績をつくろうと、日本広告業協会の懸賞論文に論文を投稿、新人賞を受賞します。

「『ネットワーク通信の価値は、接続されているシステムのユーザー数の2乗に比例する』というメトカーフの法則があります。つまり、利用者が増えるほどにネットは使いやすくなっていく。当たり前ですよね。さらに、『生産規模が2倍になると生産がさらに効率的になり、生産量が2倍以上になる。結果その市場で最初に最大のシェアを奪った企業だけが最大の利益を得て勝ち残る』という収穫逓増の法則がある。インターネットでは、トップのシェアをとった企業の牙城は絶対に崩せない、誰かが一人勝ちする世界だということがわかったんです。実は今のネットの世界って、1995年あたり言われていたことが現実になっているだけで、根本の思想や原則はまったく変わっていないんです」

実際に、現在インターネット業界で活躍しているのは、楽天やサイバーエージェント、チームラボなど、1995年から2000年の間に独立した企業。2000年頃にはグーグルが台頭し、ITバブルを迎えます。さらに、インターネットの常時接続や、iモードによる携帯電話でのブラウジングが可能に。伊藤さんが「インターネットなどを使って、言語に依存しない、インタラクティブな体験のデザインを、世界に向けて」という考えの「インタラクティブ」の可能性を感じはじめたのも、この頃でした。

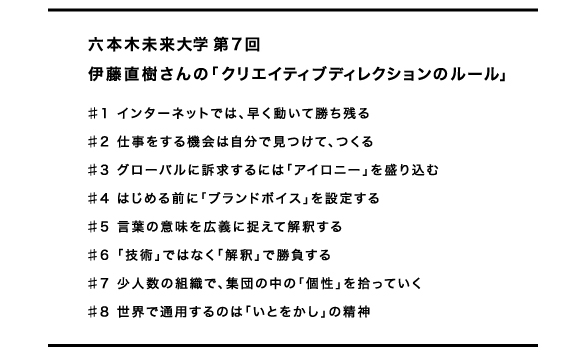

【クリエイティブディレクションのルール#1】

インターネットでは、早く動いて勝ち残る

環境が整備されて、やりたかったことが実現できるように。

そして2003年、伊藤さんがつくったのが、NIKEFOOTBALLのプロモーションとしてつくった、インタラクティブゲーム「蹴メ」。ケータイメールをサッカーボールに、バイブの振動をトラップした感覚に見立てたゲームで、相手からメールを受信すると、「パス」「シュート」「ドリブル」などを選択してユーザー同志でゴールを目指すというものです。

「当時はもちろんガラケーで、アニメも再生できません。唯一、GIFだけが組み込めた。また、マナーモードが出てきて携帯がバイブで着信を知らせるようになった。そのときの環境で使える材料を使ったわけです。もし常時接続じゃなかったら、もしiモードが始まっていなかったら、『インタラクティブ』という部分が僕にはわからなかったでしょう。環境が整備されることでわかってくることがあると気づかされました」

さらに、2005年にはインターネット動画配信に欠かせないソフト「Macromedia Flash 8 Professional」が登場し、動画配信サイトYouTubeが誕生します。もともと大学時代からインターネットと映像を組み合わせたいと思っていた伊藤さんにとって、エポックメイキングなできごとでした。

「入社して10年経ってようやく、テレビCMではない映像表現ができるぞと思いました。ネット環境や技術が一気に整備されていって、Flash8と常時接続でそれが可能になったんです。クリックしながら映像を見ていく『Saabは、細部だ』というウェブサイトや、日本で初めてのバイラルムービー『NIKE COSPLAY』をつくったのがこの頃。テレビCMは日本でしか見られないけれど、YouTubeは世界中で見られる可能性がある。これはすごいぞと思って、海外を目指そうと考えたんです」

「インターネットなどを使って、言語に依存しない、インタラクティブな体験のデザインを、世界に向けて」という考えの、「世界に向けて」の部分を意識しはじめたのがこの頃。

「2003年、クリエイティブ局へ異動することになるんですが、異動してきたばかりの人間は新入社員のようなもの。その部署には200人弱のクリエイティブの人がいて、私はその200分の1の、一番新しい人間なわけです。いい仕事なんてなかなか回ってこないし、何かを表現をする機会ももらえなかった。『Saabは、細部だ』も『NIKE COSPLAY』も、新しいものを見つけて、自分でつくるしかなかったんです。......で、また、逃走したくなった(笑)」

【クリエイティブディレクションのルール#2】

仕事をする機会は自分で見つけて、つくる

講義のテーマは「逃走」。タグボートから、グーグルから、日本から逃走してきたという伊藤さん。ただし、嫌だからではなく、あくまでその環境を受け入れたうえで逃げるという、戦略的なもの。「インターネットなどを使って、言語に依存しない、インタラクティブな体験のデザインを、世界に向けて」という伊藤さんの考え方は、逃走の過程で形になっていきます。

グローバルで通用するのは「原体験」と「アイロニー」、「ブランドボイス」。

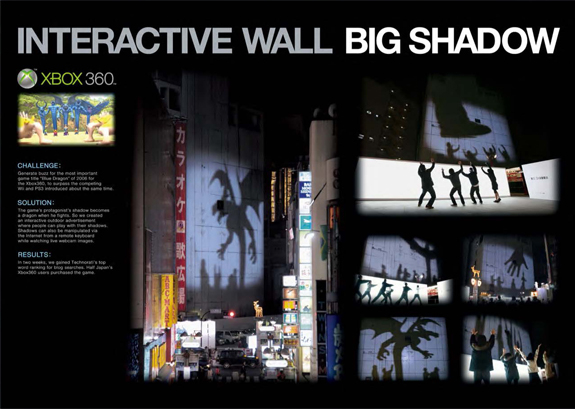

2006年、アサツーディ・ケイからクリエイティブブティックGTに移籍し、「海外」を意識してクリエイティブディレクションを行っていったという伊藤さん。講義で触れた作品は2つ、ひとつはゲームのプロモーションとして渋谷の街で行った「interactive wall BIG SHADOW」というプロジェクト。

「主人公の影がドラゴンとなって戦うゲームのプロモーションで、渋谷センター街に本物の巨大な影を映したいと思ったんです。でも、渋谷って夜が明るすぎるんですよね。当時の日本で最大のルーメン数のプロジェクターを4台使って重ね打ちをして、ようやく実現しました。このとき考えていたのは、『影は世界共通だ』ということ。言葉や国が違っていても、影は誰もが原体験として知っている。海外でも通用するものをつくるという意識がありました」

もうひとつは、相模ゴム工業の「LOVE DISTANCE」という広告キャンペーン。遠距離恋愛中の男女が約1000kmの道のりを走って会うという、ドキュメンタリー調のCMです。最初に「グローバルな企業にしてほしい」という依頼を低予算で引き受けた伊藤さんが考えたのは、実際に恋愛中の男女を赤裸々に撮ることと、海外で勝負するために「アイロニー」を入れること。

「グローバルで勝負しようとするとき、まず日本語があるとそれだけで不利なのでセリフをなくしました。そしてアイロニーを突っ込もうと。当時は海外の賞の審査をやらせてもらう機会が増えて、外国では少し皮肉っぽいほうが受けるということがわかってきた。ですから、遠距離恋愛で、2人が会ってハッピーエンドというのをちょっと茶化したわけです」

結果、このCMは2009年カンヌ国際広告祭フィルム部門で金賞を獲得。有力な賞をとったことで、さらに海外で見てもらえる機会が増えることになりました。

【クリエイティブディレクションのルール#3】

グローバルに訴求するには「アイロニー」を盛り込む

2009年になると、伊藤さんは世界的なクリエイティブエージェンシー「ワイデンアンドケネディ」の東京オフィス共同代表に就任します。そこで出会った創業者のダンワイデンさんの仕事ぶりに刺激を受けた、と伊藤さん。

「ワイデンさんはコピーライターで、必ず『マニフェスト』を書いてからすべてのキャンペーンを設計していくんです。このマニフェストは、公約というよりも『企業の意志』のようなもの。当時、ワイデンアンドケネディは、ありとあらゆるキャンペーンで賞を総なめにしていました。このやり方はすごくワークしていた。ナイキの『Just Do It』もそうですが、企業というのはひとつの声、ブランドボイスにならなければいけないと言っています。そこからすべてが始まっていくんだ、というのがワイデンさんの考え方。これはとても勉強になりましたね」

【クリエイティブディレクションのルール#4】

はじめる前に「ブランドボイス」を設定する

インターネットなどを使って、言語に依存しない、

インタラクティブな体験のデザインを、世界に向けて。

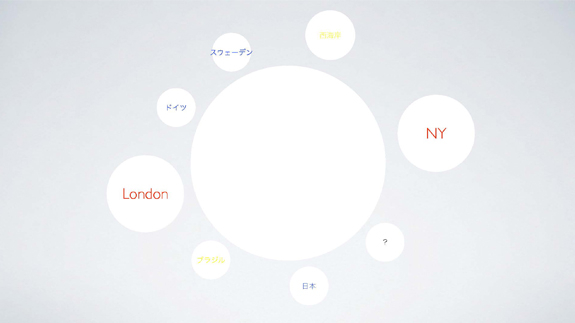

ワイデンアンドケネディにいた頃、海外賞の審査員をする機会がさらに増えていったという伊藤さん。審査会場では、世界のつくり手たちの「パワーバランス」を実感したそうです。

「審査は英語で行われ、どの審査でもほぼ100パーセント、ニューヨークとロンドンの人が圧勝します。ニューヨークとロンドンがヒートアップしていくと、真面目なスウェーデン人とドイツ人、そして日本人は凍りつくわけです。ブラジル人と西海岸の人は意に介しません。逆にロンドンとニューヨークが蜜月の関係になって、これがグランプリだよねとなった場合は同調圧力がかかる。ところが、ブラジルとスペインあたりは、やっぱり意に介さないんですよね。この2者に挟まれると、ロビー活動が始まります。食事のときに作品を見せられて、審査で私がそれに手を挙げなかったりすると『さっき、いいって言ってたじゃん』なんて言われるんです(笑)」

こうした中、伊藤さんの「逃走」が再び始まります。その理由は、「英語がネイティブほどにはできないから」。「インターネットなどを使って、言語に依存しない、インタラクティブな体験のデザインを、世界に向けて」という考えの、「言語に依存しない」という部分が形になっていきます。

「商品デモンストレーションを言語に依存しない形でやってみようと思った」と伊藤さんが語るのが、2010年に制作された「NIKE MUSIC SHOE」という動画。屈曲性が特徴のナイキのスニーカーを「曲がると音が出る楽器」に改造して実際に演奏するというものです。

「世界のCM映像って、それまではメタファーを使ったものが多くて、商品のデモンストレーションだけをするようなベタベタの広告はあまりありませんでした。そこを逆手にとって、言語に依存せずにストレートに商品を見せれば、新しいものがつくれるかもしれないと思ったんです。私がクライアントに説明したのは『ビデオが流れる3分間、ずっと靴がぐにょぐにょ曲がります。これで十分じゃないですか?』ということ。ひと言で言うとこれ、『言語に依存しないジャパネットたかた』なんです」

そして2011年、クリエイティブラボ「PARTY」を設立。車の後部座席に乗る子どもがドライバー体験をできるアプリ「Backseat Driver」、3Dスキャナーで自分のフィギュアをつくる体験を写真館に見立てた「OMOTE 3D SHASHIN KAN」などを経て、「インターネットなどを使って、言語に依存しない、インタラクティブな体験のデザインを、世界に向けて」の最後のピース「体験のデザイン」という考えが芽生えはじめます。

「PARTYのオフィスのお隣は、アートディレクターのキギさんなんです。隣にキギさんがいて、普通にグラフィックとかで勝負していると敵わないですよね。では、どんなデザインなら勝てるか。当時、UX(ユーザーエクスペリエンス)ということが言われていましたが、スマホやパソコンのユーザーインターフェースの設計といった狭義の意味しかなかった。僕はこのUXを広く捉えることで、『体験のデザイン』という言葉がようやく自分の中でできていきました。これはキギさんがいてくれたおかげですね(笑)」

【クリエイティブディレクションのルール#5】

言葉の意味を広義に捉えて解釈する

information

六本木未来会議 アイデア実現プロジェクト#07「六本木未来大学」

第8回「菅付雅信さん、物欲なき世界のクリエイションって何ですか?」

【講師】菅付雅信(編集者/株式会社グーテンベルクオーケストラ代表取締役)

【日時】9月8日(木)19:00~21:00

【会場】東京ミッドタウンカンファレンス Room7(ミッドタウン・タワー4F/東京都港区赤坂9-7-1)

【授業料】2,000円

授業の詳細・お申し込みはこちらから>

http://6mirai.tokyo-midtown.com/page/project07/

RELATED ARTICLE関連記事