INTERVIEW

96

Shiho Fukuhara / Bio Artist

福原志保バイオアーティスト

Shiho Fukuhara / Bio Artist

『日本ならではの好奇心で、バイオプレゼンスが可能になる場所にする』【前編】

バイオアートの拠点となるために必要なこと。

ロンドンでバイオアーティストとして注目を集め、現在は東京を拠点に世界中の都市を飛び回る福原志保さん。木の中で故人のDNAが生き続ける『Biopresence』や、遺伝子組み換えによって開発された青いカーネーションを白に戻す『Common Flowers / Flower Commons』など、バイオとアートの融合で生まれる作品は、生命に対する常識や倫理観を揺さぶります。今後ますます盛り上がることが予想されるジャンルのアーティストとして、六本木という街にどんな可能性を感じているのでしょう。さまざまな都市との比較を交えながら語ってくれました。

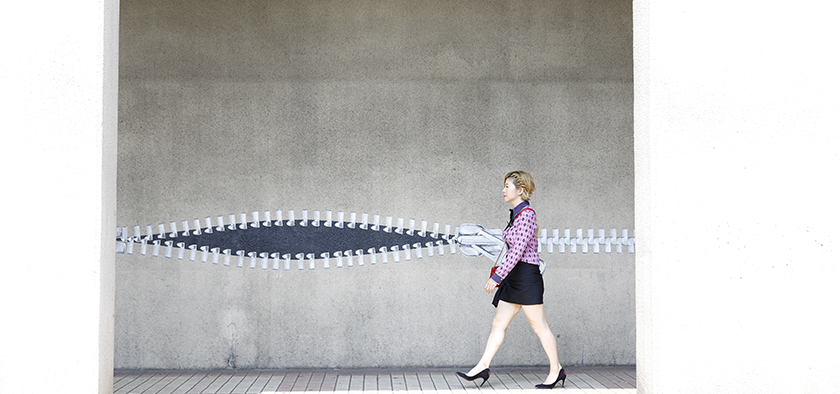

六本木でバイオプレゼンスの実行計画が!?

六本木は何かとご縁のある場所で、今はオフィスがありますし、東京ミッドタウンができる2年くらい前には、『Biopresence(バイオプレゼンス)』を敷地内に植えたいというお話をいただいたことがありました。「庭」というコンセプトを想定しつつ、ミッドタウン・ガーデン周辺を舞台にしようというお話だったと記憶しています。その際、遺伝子を提供してくれる方を公募して、どうして自分の遺伝子を木に残したいと思ったのか話をしてもらい、木が育っていく過程を記録するドキュメンタリー映画をつくろうという計画だったのです。基本的に、植物に人間の遺伝子を保存することは可能になりつつあるのですが、あえて大きく育つのに数十年かかる木を選んで、その方の子どもや孫もあとあと訪ねることができるような場所になったらいいね、という話をして盛り上がったことが印象に残っています。だけど遺伝子組み換えについての倫理的な問題について、時にはネガティブな意見が出ることもあるということを正直に伝えたところ、企画が難しくなってしまって......。

『Biopresence』

故人から採取したDNAを木の細胞に保存して、生きた墓標をつくるプロジェクトで、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートの同級生だったゲオルク・トレメルと共に2004年に発表。ペットの死にまつわる話を聞いて生まれたアイデアで、命や死、家族のあり方など、人間と社会をめぐる根本的な問いかけを行うことを狙いとしている。撮影:BCL

私が活動の拠点をイギリスから日本に移した頃は、ちょうど国立新美術館ができたり、いろんなギャラリーが引っ越してきたりして、六本木がアートの街に変わろうとしていた時期でした。18歳まで東京に住んでいたのですが、私のなかでは酔っぱらいのおじさんがいっぱいいる怖い街というイメージが強かったので、帰国したときはどうして六本木でアートなんだろうって不思議に思いましたね。もちろん、今となっては納得がいくのですが。

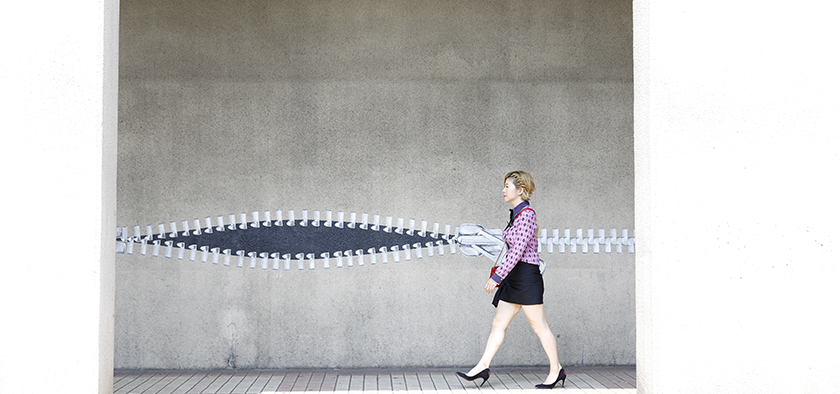

いつ何が起きても驚かない、六本木を歩く人たち。

5月に東京ミッドタウンで行われた、FIS TOKYO(Future Innovators Summit TOKYO)に参加させてもらったのですが、そのときショッピングモールでテーブルを囲んでディスカッションをしたんです。冷静に考えると異様な光景だと思うんですけど、たまたま通りかかった人たちは立ち止まって話を聞いてみたり、なんかやってるなみたいな感じで遠目に見たりして、特に驚かないんですよね。この辺では、いろんなイベントやパフォーマンスをしょっちゅうやっているから、いつ何が起きてもあり得るだろうっていう空気が漂っていて、おもしろかったですね。

とはいえ海外から六本木を見ると、ギャラリーは比較的有名ですけど、アートの街というイメージを持っている人はまだまだ少ないと思います。アートの街としてもっと認知してもらうには、六本木アートナイトを「night」だけでなく、「day」も何日間か開催するっていうのも一案です。アートナイトは六本木の活気とマッチしているというか、普段アートとかにそれほど馴染みがないような人も、デートしながら気軽に楽しんでいる感じがしていいですよね。ある程度のスペースが必要だから、東京のほかの街ではなかなかできないイベントだと思うし。パリのニュイブランシュをお手本にしているのだと思うのですが、東京はセキュリティ面での安心感もやっぱり大きいですよね。ネックなのは、期間が短いこと。今年は行くつもりで夜中に起きたのですが、日にちを間違えていて前日に終わっていました(笑)。これってたぶん、"アートナイトあるある"ですよね。だからできれば、3日間くらいやってほしいなあ。

ロンドンにも似たようなアートイベントがあるんですけど、ギャラリーが集まっているエリアでオープニングを同じ日に合わせるんです。そうすると来場者はいろんなギャラリーを転々とできるし、ギャラリー側としても広報が楽ですよね。オープニングはお酒が飲めたりするから、それを狙って遊びにくる人もいるし、友だちに会えることを期待して自分でお酒を持ってきて、路上で盛り上がっている人もいたりして。みんながウィンウィンで効率がいいと思うんです。六本木もギャラリーがたくさんあるから、ぜひそういうことをしてほしいですね。

世界中のバイオアーティストは、日本に来るべき!

日本はバイオアートの歴史をこれから蓄積していく段階にあるということもあって、まだまだ認知されていないですよね。だからこそ、いろんな作家さんや作品が現れてくる可能性があると思っています。欧米なんかだと、バイオアートの定義がわりとしっかりしているのですが、日本はそこがまだ緩いんです。以前は私自身も考え方が狭いところがあって、映像とか写真ベースの作品はバイオアートとは呼べないんじゃないかと思っていたし、生物学的な現象を作品制作のための素材や方法としてリアルに用いて、作品をつくるべきだと思っていたんです。そのぶんハードルは高くなってしまうけど、そこをクリアしてこそいろんなものが見えてくるので、ストーリーだけで終わらせるような作品はちょっと嫌だなあって。だけどそういうことも受け入れるのは、日本らしいというか、日本の多様性や寛容性につながっているのだと最近は思うようになって、「バイオアートはこうあるべき」という頑なさは特になくなりましたね。

最近の傾向としておもしろいのは、バイオが経済的な活動とつながっているところだと思っています。インターネットやコンピューターの発展と比べても、バイオの発展のほうが今は早くて、投資家などがバイオにとても可能性を感じているようなのです。メディアなどを見ていても、日本はバイオの流行りがほかの国より長い気がします。そう考えると、世界中のバイオアーティストは日本に来たほうがいいし、実際に呼び寄せる活動もしているんです。しかも日本は今のところ、規制がまだ少ないというのも大きくて。欧米ではなかなか難しいような遺伝子組み換え実験が日本ではまだまだ可能な段階だったりします。そういったバイオアーティストに寛容な環境は絶対に生かすべきだと思います。

ルールは守るためにある? 破るためにある?

渋谷の道玄坂を上ったところにある「FabCafe(ファブカフェ)」の2階に、クリエイターが日単位や月単位で借りられる「MTRL TOKYO(マテリアルトーキョー)」っていうコワーキングスペースがあるんです。その奥の倉庫みたいな部屋に「BioClub」のウェットラボをつくり、バイオアーティストが制作もできる空間にしたんです。といっても私はただの言い出しっぺなんですけど(笑)。ライセンスをきちんと取っているので、遺伝子組み換えの実験もできますし、トークイベントやワークショップなども開催しています。最近はファンディングでヨーロッパのアーティストに来てもらったり、アジアのアーティストとコラボーレーションしたりして、ようやく軌道に乗ってきました。

BioClub

大学や企業の研究室など専門機関の外でも、サイエンスに関心のある人たちがディスカッションを行ったり、本格的な実験を行うことができるコミュニティ。福原さんはファウンダーのひとり。バイオテクノロジーに関するあらゆるテーマをディスカッションする、誰でも参加可能なオープンミーティングを毎週火曜日に行っている。見学などもそのときに可能。

日本って一見、ルールでガチガチに固められていると思われがちですが、ルールを壊すためのルールが存在していたりもするじゃないですか。例外の多さはまさにそれで、ひとりひとりが「ここまでならいいか」というふうに勝手に判断して動いているのが、おもしろいですよね。例えばアメリカはルールが絶対的なので、交渉する余地もない。フランスはルールの数は限られているけれども、ルールがある物事に関してはまったく容赦しない。「泣こうがなんだろうが知るか!」みたいな感じなので(笑)。どちらも歴史的に外国人がたくさん入ってきている国なので、厳しいルールを設けないと文化を守れなかったんでしょうね。

RELATED ARTICLE関連記事