『都市で感じたことのない生命観をアートで表現してみる』【前編】

今の時代、野太い命との出会いが必要。

数え切れないほどの名曲を世に送り出してきた日本屈指の音楽家・小林武史さん。近年、小林さんは音楽を軸としながらも、アート、デザイン、食、農業など多様な領域を横断し、新しい出会いや価値観を提供してきました。六本木もまた、多様な文化を内包した街。小林さんの視点で見る都市の可能性とは何か? それは現代の社会の合理性からこぼれ落ちる自然、営み、生命観につながっていきました。

若き頃の知的好奇心を満たしてくれた六本木。

六本木は、時代とともにかなり変貌を遂げてきた街だと思います。僕が最初に印象に残っているのは1960年代の六本木。当時の六本木と言えば、隣町の飯倉片町にあるイタリアンレストラン「キャンティ」が有名で、さまざまな文化人が集う大人のサロンとして憧れの場所でした。常連客のなかにはまだ10代だったユーミンがいて、ユーミンはその「キャンティ」での交流が、デビューにつながるんです。僕自身はユーミンより少し下の世代で、下北沢や三宿界隈で遊ぶばかりで六本木はまだ遠い存在でしたけど、その飯倉片町を含む六本木の知的なムードやカルチャーは肌で感じていました。

その後、六本木は多国籍なカルチャーが入り混じりながら、ちょっと猥雑な部分が強くなっていきましたけど、80年代に入ると、「六本木WAVE」(以下WAVE)とその地下にあった「シネ・ヴィヴァン六本木」(以下シネ・ヴィヴァン)の存在が新しい六本木カルチャーを生み出していった印象があります。

「シネ・ヴィヴァン六本木」

1983年開館。「六本木WAVE」開業と同時にオープン。第1回上映作品は、ジャン=リュック・ゴダール監督の『パッション』。ゴダールと言えば、トリュフォー、ルイ・マルらと並び、ヌーヴェル・バーグ(フランス語で「新しい波」を意味する)の旗手として知られている。その後もヨーロッパを中心とするアートシネマを上映し、日本のミニシアター・ブームの火付け役的な役割を担う。1999年に閉館。

僕自身、その頃からスタジオミュージシャンとして活動を始めているんですが、WAVEやシネ・ヴィヴァンの入ったビルの上階にあるレコーディングスタジオ、「セディックスタジオ」に出入りしていたんです。よくスタジオを抜け出しては、WAVEでCDや本を買っていましたね。そうやって気分転換をして、スタジオに戻って再びレコーディングして、最後はシネ・ヴィヴァンで1本映画を観て帰る。そんな流れが定番になっていたと思います。

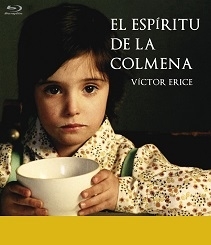

僕はシネ・ヴィヴァンの会員でした。ビクトル・エリセ監督の名作、『ミツバチのささやき』や『エル・スール』とか、さまざまなアートシネマを観るようになったのも、シネ・ヴィヴァンがきっかけです。とにかく知的なことに関しては、かなり満たしてくれるものがありました。

ビクトル・エリセ監督

スペイン出身の映画監督・脚本家。1973年に発表した『ミツバチのささやき』が圧倒的な評価を集め、日本でも繰り返しスクリーンで上映されている。その後、長編作品としては『エル・スール』(1983年)『マルメロの陽光』(1992年)を発表。その他にオムニバス作品などで短編を発表しているが、長編がわずか3作のみということもあり、寡作な監督として知られている。

発売元:アイ・ヴィ-・シ-

価格:DVD¥3,800+税 Blu-ray¥4,800

平均化する街への懸念。

ちなみに「セディックスタジオ」の廊下では、小室哲哉さんとすれ違ったこともあります。80年代後半の話ですね。その頃の六本木と言えば、夜な夜な営業しているロックバーみたいなものも多かったですし、芸能プロダクションも六本木から飯倉町周辺にかけてたくさん点在していました。

こうして振り返ってみると、六本木という街は夜の印象が強いですね。良い悪いは別として、尖っていてワイルドでした。でもそこから大きく転換していったのが、やっぱり六本木ヒルズや東京ミッドタウンがオープンしたあたりからではないでしょうか。デザイン、アート、ファッション。その頃から六本木という街はソフィスティケートされていき、今は昼の見所もたくさんある街になりました。例えば最近では森美術館で行われていたレアンドロ・エルリッヒ展(『レアンドロ・エルリッヒ展 見ることのリアル』)。子どもにもすごく人気で、昼間に家族連れで六本木を散策している姿も当たり前の風景になっているように感じます。

『レアンドロ・エルリッヒ展 見ることのリアル』

レアンドロ・エルリッヒは、1973 年ブエノスアイレス(アルゼンチン)生まれ、同地在住の現代アーティスト。日本では金沢21世紀美術館に恒久設置された「スイミング・プール」の作家としても知られている。森美術館で2017年11月18日~2018年4月1日まで開催された『レアンドロ・エルリッヒ展』では、新作を含む44点の作品を紹介し、その8割が日本初公開。入場者数は森美術館の歴代2位となる61万人を記録した。

『建物』 2004 / 2017年 撮影:長谷川健太 写真提供:森美術館 Courtesy: Galleria Continua

六本木が昼夜、世代を問わず、多くの人が集う街に変貌することはとてもいいことだと思います。と同時に懸念することがあるとしたら、それは多くの発言の中から最大公約数を出すかのように、街のすべてが平均化したおとなしい街になってしまうこと。それはすごくもったいないような気がするんです。

"極端なもの"が時代や文化をつくる。

今はコンプライアンスや安全性の問題とか、いろんなリサーチが行き届くにつれ、あまり振り切れたことができなくなってきていると思います。そういったなかで、六本木をあらためてどんな街にしていきたいのか。その可能性を探るのは、とても意味があるような気がしています。というのも、本質的に時代や文化をつくるのは、"極端なもの"から始まると思うからです。

それは音楽にも当てはまります。マスの論理から逆算して作られる音楽というものがあります。それはいわゆる最大公約数から導かれた平均化した音楽ですよね。もちろん僕自身、マスのあり方はどこかで意識はしています。けれど、もともと音楽家としては暗いところに入っていくのも好きですし(笑)、音楽の本質はそうした細かなディテールから生まれるものです。つまりハイ&ロウ、極端な部分が両方欲しいし、どちらもあったほうがいい、それは作品としても精神的にも。

極端と言えば、音楽家である僕が農業をやっているということが極端に見えるのか、六本木ヒルズにあるJ-WAVE(81.3FM)の番組に出演すると、必ずナビゲーターの方に「小林さんは今、千葉で農業をやっていらっしゃいますね」と、言われるんですよ。どの番組に出演しても必ず言われるので、触れずにはいられないんだなって思っているんですけど(笑)、例えばこの農業という手段を用いて、東京のまん中で酪農をしてみたらどうなるか考えてみるのもおもしろそうです。

J-WAVE(81.3FM)

1988年から1989年にかけてJ-POP(Jポップ)という新しい音楽ジャンルと名称を定義・新造し、それを定着させたFM局としても知られている。2003年に西麻布から六本木ヒルズ森タワー33階に移転。小林さんは、2016年3月から2017年3月まで、J-WAVEの日曜22時からの番組「Hitachi Systems HEART TO HEART」のナビゲーターを務めていた他、「GOOD NEIGHBORS」、「THE HANGOUT」などにゲスト出演を果たす。

「kurkku fields」

ap bank をはじめてから環境やエネルギーの問題を考える中で、新しい生活や暮らしの選択肢を提案する実践の場として、2005 年に「kurkku」を立ち上げる。2010年に「農業生産法人株式会社耕す」が開墾し、有機農産物や鶏卵の生産を実施している農場内に、食の一次産業を基盤にした、楽しさ、美味しさ、気持ちよさを共有できる施設「kurkku fields」のオープンに向けて、現在準備を進めている。

"都市型で生きる"、"地域型で生きる"という価値観はもう古い。

それこそ都市と酪農こそ極端な組み合わせと思うかもしれませんが、でもソフィスティケートされてきたこの六本木という土壌のなかに、自然の野太いところと結びつく準備や下地はあるのかどうか、チャレンジしてみたいと思う自分がいるんです。「食を自給しましょう」とか、そういう優等生的なことではなくて、地続きの人やモノも飛び越えて、極端なコラージュを起こした先の現象にこそ、きっと可能性があると。

そもそも、これからの時代、特に都市ではそうした野太い命との出会いをすることが大切なような気がしているんです。そのうえでその出会いを都市で起こすとするなら、東京ではやっぱり六本木が一番似合う感じがしませんか? それは六本木という土地が育んできた尖った精神、遊び心があるから。もっと俯瞰してみると、野太い命のある自然豊かな地方と都市は、完全に分けられる時代ではないと思うんです。「都市型で生きる、地域型で生きる」という価値観も、これからどんどんなくなっていくのではないでしょうか。何よりITの発達によって地方と都市の距離が縮まりましたし、僕自身も相当に駆使して仕事をしています。

ITと言えばよく「AIの発達によっていずれ人間の仕事は奪われる」と言われていますけれど、僕自身はあまりそこに不安は感じていません。逆にもっと人間の本質的なことが見えてくるような気がしていますし、むしろそういうAIのような時代になっていくときにこそ、自然を同時に持ち込んでいけたらいいのではないかと思うんです。極端と思われるものを混ぜて、つないでいくこと。つまり僕自身が触媒のようになれたらと、願っているのかもしれません。

RELATED ARTICLE関連記事