『六本木でテクノロジーとアートの実験をはじめよう』【後編】

街がおもしろくなるために必要なのは拡張性、自由、そして連続的な実験。(廣川) 六本木は、アートと実験が展開されつづける「ストリート」であれ。(脇田)

目の前にあるはずなのに、人間が知覚できていない自然界の情報。それらをシミュレーションすることで見えるように、聴こえるように、感じ取れるようにし、新しい世界の見方を提示するデザインを続ける脇田玲さん。自身のブランド「SOMARTA」で発表した無縫製のニット『スキンシリーズ』を中心に、"第二の皮膚"としてのファッションを問い続ける廣川玉枝さん。今回は普段から六本木との関わりを持つおふたりに、アートやデザインが六本木という街にもたらす可能性を、それぞれの視点を交差させながらお話しいただきます。

インスピレーションの源泉となる、街の中枢機能とは。

脇田 僕の勤務地であるSFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)は、神奈川県藤沢市にあります。郊外型の大学をつくることが流行した当時できたキャンパスですが、不便だし、地方でイノベーションを起こす難しさがずっとつきまとっています。年に1回「オープンリサーチフォーラム(ORF)」で六本木に来るだけでなく、学生や研究者を都心にまずは常駐させる必要性はずっと感じています。

廣川 社会人になり東京に住むようになって、映画も美術館も本もなんでもあることに驚きましたね。けれどもそれを自分が生きている間にすべて把握することはできないし、人が街に求めるポイントはそれぞれ絞られるものなのかなとも思います。じゃあ、六本木ってどういう場所なのか。浅草でも新宿でも渋谷でもない、六本木の特徴というものがあるはずで、私にとってのそれは「洗練されている」「クオリティが高い」というような印象です。もしもこういうところで子どもの頃から生まれ育ったら、だいぶ違ったんだろうなとも思いますし。

脇田 僕だったら、フューチャーセンター的な研究開発機関があり、そこで六本木のクリエイターや企業とコラボレーションし、「次はこんな未来ができるかも」というプロトタイピングが常にできる場所。そういう大学や研究所を中心とする"ラボドリブン"な場所が六本木にあってほしいと思います。小学生からおじいちゃんまでそこに来て、何らかのインスピレーションを受け、もしくは与え、街も人も育っていく。常にそこにあり、人間関係のつながりがポップに可視化され、しかも誰でもアクセス可能な場があることは大事なのだろうと。

廣川 そういう事例って、ありますか?

脇田 例えばオーストリアのリンツという街で「アルス・エレクトロニカ」というメディアアートの祭典がありますが、街全体にアートとサイエンスとテクノロジーが行き渡っていて、しかもリンツ市がこの祭典を行う組織の株も所有しています。それを手本に、六本木という街と行政とが結びつき、先ほど話したようなフューチャーセンターができていったら街のあり方が変わってくるのかなと思います。六本木の民間企業の人たちもすでに関わりはたくさんあるでしょうから、現状からもう1歩進み、政策のところまで入っていけるといいのではないでしょうか。新しい技術が生まれても、結局ブレーキをかけるのは政策。そこが進歩を阻む大きな原因になるので、民間と研究機関と政策立案者がちゃんとチームになれるような体制をつくる必要があるかと思います。それを六本木で実現できたらすごくおもしろくなるはずです。

アルス・エレクトロニカ

オーストリアのリンツで行われているメディアアートの世界的イベントであり、アワードとしての機能も持つ。このデジタルアートとメディアカルチャーの国際拠点があることで、リンツ市の施策は、従来の伝統文化の維持や観光産業の形成プロセスを超え、文化的・芸術的発展をコアコンピタンスにした都市再生やコミュニティデザインのモデルとして紹介されることも多い。

目の前にある課題をどう解くか、が未来ではない。

脇田 デザインとエンジニアリングというのは、今ある課題をどう解くかという意味でとても有効だということは、ここ数十年でわかってきました。つまり問題解決の方法を我々はすでに手にしています。一方で、これから重要になるのは、「そもそも何が問題なのか」ということ。つまりは問題発見の手法です。アートというのは廣川さんが先ほど話された通り、個人という特異性を持った視点で世界をとらえる方法。一方のサイエンスというのは世界の普遍性から、個別の特異性を見ていく方法。その両方で世界を見るということが、未来を考えることなんだと思います。

目の前にある課題をどう解くかが未来なのではなく、何をしていったらいいのかを考え、見つけるのが未来なんだと思っています。アートとサイエンスで見えた未来へデザインやエンジニアリングで美しく進む。そういう両輪があるといいですよね。六本木に来ると世界の見え方が変わる、と。六本木で定期的に数時間過ごして地元に帰ると、いつもの見え方が変わってワープするような街。そんな未来が見える街が六本木の役割かなと僕は思います。

廣川 東京に来ると本物がたくさんある、というのもインスピレーションの源になると思うし、それは教育でもどんどん取り入れたらいいと思うんです。こんなに美術館があるので、子どもたちへの芸術教育を積極的に国や都がしていくとか。本物から出ているエネルギー、リアルの力はすごいですから。生で日常的に体験できるような、国際文化会館やいい施設もいっぱいある街なので、そこを開放できたら嬉しいなと。まずは近くに住んでいる人や子どもたちから始めてみるといいかもしれません。

脇田 今いる芋洗坂にもアートギャラリーがいっぱいあって、グラウンドレベルでアートに接することができる。一方で、六本木ヒルズの最上階には森美術館があって、マッシブな都市レベルでアートに接することができる。東京を一望できるような巨視的なスケールでアートに接する体験と、ストリートを歩きながら微視的なスケールでアートに接する体験という両方が共存しているのはむちゃくちゃ刺激的で、他の街にはないんじゃないかな。

ルイーズ・ブルジョワの蜘蛛(ママン)

米国の彫刻家、ルイーズ・ブルジョワによる巨大な蜘蛛のオブジェ「ママン」。六本木ヒルズを行き交う人々であれば誰もが一度はその存在感に圧倒されたことがあるはずの、母親の象徴として作られたアート作品。この「ママン」は六本木をはじめ、世界9か所にある。

廣川 外国に行くと、ルーブル美術館などにクラス単位で子どもたちが来ているのを頻繁に見かけます。でも東京ではあまり見ない気がして。なぜだろう? そんなに閉じているわけではないかなと思うのですが。六本木ヒルズの前庭にあるようなアート作品も、もっと六本木の街、ストリート全体に出していけたらみんな寄ってくるんじゃないかなと。ルイーズ・ブルジョワの蜘蛛(ママン)が街に点在していたら「ここは実験的なアートの街なのかな」というイメージをもっとしやすくなるのかも。

実験が許されることでストリートができていく。

脇田 先ほどのリンツでいうと、アルスエレクトロニカセンターという建物を中心に、ブルックナーハウスというコンサートホールやリンツ工科大学があって、現代美術家も多く生まれています。そこへご老人のカップルが手を繋いでメディアアートを見に来る、というような風景が日常化しているので、ある意味、六本木とは正反対なのかもしれないですが。

廣川 情報がインターネットですべて手に入る時代になったからこそ、リアルでクリエイティブな何かをみんな求めていますしね。しかもそれは開かれていて、固定の場でなくてもいいということかもしれません。国際文化会館や六本木ヒルズなどいろいろな場所が点々とあり、洗練されているものが集まっていて刺激があるという街のイメージを発信し続けられれば、そういう実験が好きな人たちが集まる気がします。先日、ファッション関連の展覧会があり、ニューヨークへ久しぶりに行きました。ちょうど東京ミッドタウンみたいなところでしたが、内覧会の後、会場を出るとバーのような空間があり音楽を奏でていて、とても刺激がありました。なんか実験的でやんちゃなことがあってもいいのかなと。

脇田 大事ですよ。3回クレームが来るまでやり続けるとかね。それくらいの実験精神を持たないとつまらないですよね。

廣川 そういう強気な姿勢も大事な気がします。「いいじゃん、おもしろいんだから!」と。

脇田 一方、インターネット以降はネット上でつながることができるから、場所がメディアである必要はなく、人がメディアになっている。だからこそ、リアルな場はローカリティというか、その場のコンテクストをとことん大事にすべき。六本木はいかがわしい部分もあり、クラブカルチャーもあり、お酒を飲む街だ! という前提でつくったほうがいいでしょうね。

何か拡張するための実験を続けられる場所であってほしい。

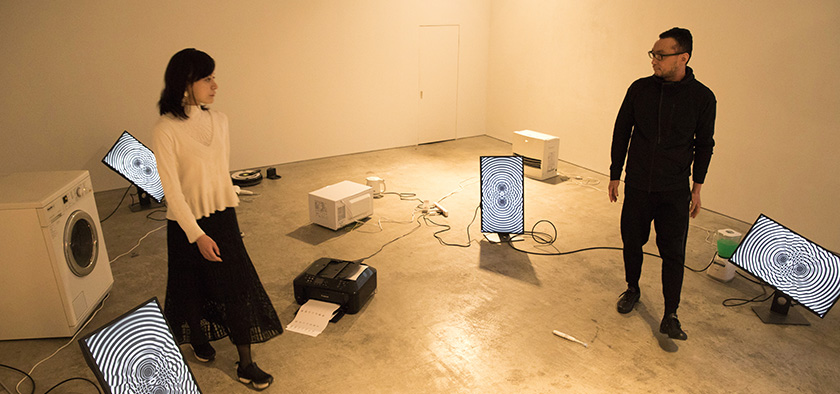

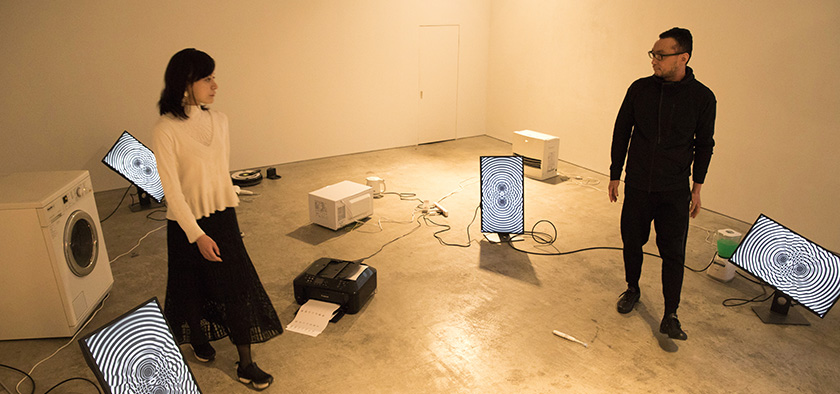

脇田 僕がギャラリーで展示をする際にも、もちろんコンセプトなどは書いていますけど、「どうやってつくっているんですか?」と聞かれるより、その人なりの解釈を自由に言ってくれるほうが、こちらもインプットを貰えて嬉しい。それが自分の作品の意図とかコンセプトを上書きしていくことになります。自分の作品に新しい解釈をくれる人、射抜く言葉をくれる人に見てほしいのだけど、それは想像を超えた部分での出会いでしかない。ちょっとしたおばちゃんがポロッと言うかもしれないし、"この人"とは言えないですね。だからやっぱり、いろんな人が行き交うストリートになるのはすごく大事だと思う。

九州から日帰り出張で六本木に来た、みたいな人がふらっと入ってきて僕の展示を見て何か感想を言って帰ったりするのがおもしろくて。一方でMATのように、インスタグラムにアップする写真を撮る人がたくさん来て、5秒程度で作品が消費されて行く姿を見るのも大事だと思うんです。

廣川 ヨーロッパや日本のファッションショーでも、皆、いいアングルで写真を撮ろうとスマートフォンを構えているので、最後拍手もできない。リアルを見に来ているはずなのに、スマートフォン越しに服を見ていて、リアルを見ていないんですよね。なんだか切ないですよ。

脇田 写真を撮り過ぎでは、という話と関連してですが、さっき廣川さんが話された「第二の皮膚」は、マーシャル・マクルーハンによる一説だそうですが、彼はテトラッドという考え方を出していて。どんなデザインにも「増強」「衰退」「回復」「転化」という4つの機能がある、と唱えていました。カメラであれば目を増強する。一方で何かを衰退させることもある。何かを意図してつくっても結局3つの副作用があるというのは避けられないということです。さらにここでいう「転化」というのは極度に使い込んだ際に何かにトランスフォームすることを言っていて、使い込んでみないと何になるかは、わからないんです。だからスマートフォンのカメラも、アプリケーションとしてのインスタグラムももっと極度に使い込むと、まったく予期しない新しい姿が見えてくるはず。そこで生まれる現象や気づきを副作用と捉えるか、もしくは新しい何かのきっかけと捉えるか。それを使ううちに、こんな機能が欲しいとかこんな世の中の見方があると気づくこともあると思います。

廣川 身体の拡張ですね。「第二の皮膚」については、マーシャル・マクルーハンという人が最初に言ったのだということを、随分あとになってから知り、本を購入して読みました。

マーシャル・マクルーハン

カナダの文学者であり文明批評家としても広く知られる。1964年に刊行された「メディア論 人間の拡張の諸相」は彼の代表作であり、現在もメディア研究に関わる者にとっては不可欠な古典として扱われている。

脇田 彼は「これまで身体は視覚空間の中に生きてきたけど、これからは電子の時代に入る」というようなことも言っていました。「全身で電子をまとう」と表現していて、これが"ウェアラブル"を予見しているのか言葉遊びなのかはわからないのですけど。僕はそういう点で、廣川さんと一緒にやりたいことのイメージがわりと具体的にあります。例えば身体のダイナミズム。呼吸もしているし、代謝もしている、そういうものが外側に現れていくことでファッションになることはないのかな、と考えています。

疲れているというモードを外にわかりやすくすることもできるかもしれないし、"ちゃんと体の中を血が流れている"というようなこと、身体の美しさや、第二の皮膚として出せる服とか、そういう身体活動を表現するようなファッション。江戸時代の人が急いでいるときに袴を持ち上げて走っていたじゃないですか。あれって「急いでいる!」感がすごく出る。そういう、その人のモードとか状況をより美しく拡張できる服というのができるんじゃないかと思うのです。

廣川 私が服をつくるときのテーマは自然物からインスピレーションを受けることが多いですが、先ほど脇田さんがおっしゃった見えない部分を表現するようなことを、私もやりたいと思っていました。間もなく2020年に東京でオリンピックがありますが、私が構想していたのが、聖火ランナーの服。ランナーの走るポイントごとに服の色が変わったらおもしろいかなって。リレーがブラジルからスタートし、地球を一周しながら世界の国旗の色に変わる。ブラジルの色、平昌の色、さまざまな世界の色、そして最後に日本の色になるという、場所と身体と視覚的なアイデアです。

脇田 走っている様子を美しく見せる服があるといいですよね。変形するとか。そういう布を研究していたこともありました。化学反応で色が変わるインクと、導電性の繊維を使うことで、身体情報に応じて連動させたコンピューターからの信号で服の色を変えられるのではないかって。それがまだ製品化はしていなくて。廣川さんだったらこれを形にしてくれそうな気がしますね。

廣川 おもしろいですね! そういうことを実験したいですよね、六本木で。ここで提案をしたなら、場所を提供していただけますかね(笑)。今は過渡期というか物事の仕組みの転換期なので、実験をしながら街が変わっていくのは楽しい。六本木が、今話したような実験をたくさんさせてもらえる場所であってほしいな、と思いました。

取材を終えて......

脇田さんによるデザインとエンジニアリングからのアプローチと、廣川さんが挑むファッションのクラフト性とデジタルの世界。テクノロジーを前提とした新時代に必須の視座ともいえるメディアアートの領域を、ほんの少しだけ覗かせていただけたように思います。六本木という街が持つ特異性を捉え直しながら、次世代のこの街に必要なデザインやアートについて考え、さまざまな実験を繰り返していくことの重要性を改めて感じる貴重なインタビュー時間でした。(text_emiri suzuki)

RELATED ARTICLE関連記事