INTERVIEW

84

Tadao Ando / Architect

安藤忠雄建築家

Tadao Ando / Architect

『建築も街の魅力も、人の思いと手によってつくられる』【後編】

機能的で合理的ばかりがいいとは限らない。街も人生も、時には思い切ったことを。

日本を代表する建築家であり、世界のANDOとして、建築の可能性に挑戦し続けてきた安藤忠雄さん。六本木は自身が設計した『21_21 DESIGN SIGHT』もあり、縁の深い街でもあります。今秋、国立新美術館では、過去最大規模となる展覧会も開催。建築家としての原点から都市への眼差し、そして、これからの社会への提言まで。背中を押される言葉がつまったインタビューをお届けします。

可能性はみんなの中にある。

私の建築家人生は「挑戦」の連続です。よく話すことですが、そもそも独学で建築をはじめたこと自体が挑戦です。大学や専門学校へ行かなかったのは、家庭の経済的な理由などがあってのことですが、それでも「やりたい」と思うことは勝手ですから。まわりが何と言おうが自分の道を進めばいいんです。

建築が教えてくれたことのひとつは、すべての人に可能性があるということ。可能性はみんなの中にある。それを自分の心の中に持ってさえいれば、暗闇でも走り続けることができます。暗闇は先が見えないからいやだと言う人もいますが、"先が見えない"のがいい。その"まだ見ぬ先"を自分のものにするためには、一心不乱に働く。これしかありません。

働くって、いいですよ。私が建築に興味をもったきっかけは、幼いころに実家が増築をしたとき、大工さんが一心不乱に働いている姿を見たことです。「大人がこんなにも夢中になって働いている建築というものは、さぞすばらしいものなのだろう」と思わせてくれました。

自らの意志をもって働くということ。

日本の未来を考えるとき、"働く"ということが、ますます重要なキーワードになっていくと思います。日本にはエネルギーも食糧もない。人が働くしか資源がない国で、希望と情熱をもち、自らの意志をもって働くということを、もう一度考え直さなければならない。

1970年代くらいまでは、偏差値が高くて一流大学に入れれば、大きな会社に入社できて、年功序列の終身雇用で過ごせたかもしれません。けれど、時代はもう変わっています。もちろん、年功序列や終身雇用が悪いわけではありません。でも、今やどんなに大きな会社だってつぶれる可能性があるわけです。だからこそ、「生きていくのは自分の力なんだ」ということを、常に心に留めておいたほうがいいのではないでしょうか。

道は自分で切り開くものです。何をするべきか、自分で考えなければならない。新しくリーダーとなる人は、特にそうでしょう。自分で物事を考えられる人は、自分のことだけではなく、他人のことも考えられる人だと思います。

20代の頃に経験した読書への挑戦。

建築を志しはじめたころ、20代のはじめに挑んだことのひとつに読書があります。四当五落ではないけれど、まさに寝る間も惜しんで1日6時間くらいは読んでいました。1960年代には大江健三郎が芥川賞をもらったり、安部公房の活躍が話題になったりして、手にとってみるのだけれど、正直、当時の私には、よく理解できませんでした。そうすると、最初の5ページくらいで挫折しそうになるわけです。それでも投げ出さず、最後まで読む。読んだらまた次の本を買う。その繰り返しでした。

吉川英治の『宮本武蔵』や和辻哲郎、西田幾多郎の哲学書なども読みました。和辻哲郎の『風土』や『古寺巡礼』などは建築にも関係がありますから、おもしろいなと思って読んでいましたが、西田幾多郎に関しては、まったくわかりませんでしたね。でも、いま思えば、わからないものに挑戦しておいてよかったと思います。のちに、私は西田幾多郎の記念館(石川県西田幾多郎記念哲学館)にも関わることになるのですから。不思議なものです。

『古寺巡礼』著・和辻哲郎

哲学者であり数多くの著書を残した日本思想史家でもあった和辻哲郎が、20代の頃に巡った奈良周辺の寺々への印象を書き留めた名著。安藤氏も20代の頃、何度も日本の伝統建築探訪の旅に出かけ、特に奈良の東大寺や唐招提寺には足しげく通い、感銘を受けたという。

石川県西田幾多郎記念哲学館

日本を代表する哲学者、西田幾多郎の生誕地である石川県かほく市に建つ記念哲学館。2002年開館。哲学の根幹である「考えること」をテーマとし、迷路のように入り組んだ建物の中を歩きながら考えたり、瞑想空間ともいえるホワイエでは思索にふけることもできる。 http://www.nishidatetsugakukan.org/

70代になって大きな手術をしてから、昼食後に1時間ほど、本を読んで休む時間をもつようになりました。大江健三郎や安部公房など、若いころには理解しきれなかった作品をあらためて読むことも多いのですが、いまは少しわかるようになっているので、おもしろいですね。昔、わからないながらに読んだことも無駄ではなく、どこかで自分の血となり、肉となってきたことを感じます。

ユニークさと、自力で道を切り開くたくましさ。

好きな街はどこかと聞かれたら、それはやっぱり大阪です。自分を育ててくれた街ですから。建築家として世界各地で仕事をしてきましたが、事務所(安藤忠雄建築研究所)は今でも大阪にしか拠点を設けていません。でも、残念ながら大阪は人気がない......。特に、この20年くらいの間で、東京と大阪の格差はより大きく開いたと感じています。

安藤忠雄建築研究所

1969年の事務所開設以来、活動の拠点としている大阪のアトリエ。コンクリート打ち放しの地上5階建てで、5層吹き抜けの空間の1階に、安藤氏のデスクがある。もとは住宅として設計された建物で、通りを挟んで建つANNEX棟も自身の設計による。

事務所には、「入りたい」という電話が直接かかってくることもあります。最近は入りたいという人に女性が多いのも変化のひとつですが、「大阪にしか事務所はありません」となると難しい面もあります。東京の大学を出た人は、まず大阪へは勤めに来たがりませんから。大阪の経済規模は東京に比べると1/10くらいだと思いますが、それでもよくやっているほうだと思います。大阪、えらいですよ。残り者ばっかりで、よく戦っています(笑)。大阪で講演会するときは、いつもそう言うんです。

表面的な文化度では東京に負けますが、大阪はとにかくユニーク。ユニークさというのは、なかなかの強みです。大阪出身者にも、ユニークな人が多いですね。カルチュア・コンビニエンス・クラブの増田宗昭さん、H.I.S.の澤田秀雄さん......。大阪人は私も含め、自力で道を切り開いていかなければならないと思っている。そういうたくましさみたいなものが、人にも街にもあると思います。

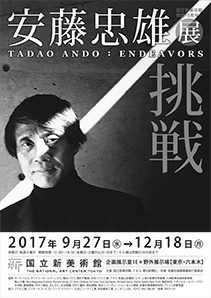

原寸の『光の教会』が空を飛ぶ!?

今回、国立新美術館で開催する展覧会『安藤忠雄展-挑戦-』は、「開館10周年の記念にぜひ」と青木保館長からお声がけいただいてはじまったもの。せっかくの機会ですから、ここでも思い切ったことをしたいと、原寸大の『光の教会』の模型を展示することにしました。建築というのは「体験」です。来場者にその空間を、直接感じとってもらいたい。間口約6m、奥行き約18m、高さ約8mの礼拝堂が、そっくりそのまま屋外に展示されています。模型とはいえ、「これはもう建築だ」という意見と「展示物で通る」という意見と、さまざまありました。結局、"建築物"として「増築」の確認申請をとり、展示の実現に至りました。

『安藤忠雄展-挑戦-』

国立新美術館の開館10周年を記念して行われる、安藤忠雄氏の過去最大規模の展覧会。ANDO建築の原点でもある住宅作品の一挙公開をはじめ、安藤氏の歩みを追体験できる多彩な設計資料が展示される。野外展示場に現れる代表作『光の教会』の原寸大模型も必見!

会期:2017年9月27日〜12月18日

会場:国立新美術館企画展示室1E+野外展示場

http://www.tadao-ando.com/exhibition2017/

将来的には、パリのポンピドゥ・センターでも同様の展覧会を開けないかと考えています。そうすれば、この原寸大の『光の教会』も行き場があるのですが......。先日、知人を介して日本航空の社長の植木義晴さんと食事をしたのですが、彼はもともとパイロットだったそうで「何でも運びます」と言う。日本航空だったら、ポンピドゥに『光の教会』を運んでくれるかもしれないなと、いま私の中で勝手に思っているところです(笑)。

『光の教会』

1989年、大阪府茨木市(撮影:松岡満男)

国立新美術館開館10周年、「安藤忠雄展-挑戦-」(2017年9月27日〜12月18日開催)で展示されているのは『光の教会』の原寸大模型。『光の教会』は1989年竣工。安藤忠雄氏の代表作のひとつで、十字架型のスリットを持つコンクリートの箱に、斜めの壁が貫入している。徹底的に削ぎ落とされた簡素な空間は、陽の回りによって刻々と変化する光の十字架によって満たされる。

やっぱり無謀だと思えることを実現するためには、チームを組んでくれる優秀な人物の存在が不可欠です。人との出会いには常にアンテナをはっていたほうがいい。それもまた、生き抜く術のひとつでしょう。若い人にメッセージがあるとしたら「うまく生きろ」ですよ。自分で考え、自分でその術を見つけ、これからの時代をうまく生き抜いていってほしいと思います。

取材を終えて......

取材場所の『21_21 DESIGN SIGHT』にひとりで颯爽と現れ、おおらかに笑い、勢いよくしゃべり続け、そしてまた颯爽と次の仕事先へと向かって行った安藤さん。六本木には新しいものはもう何もいらない。あとは使う側の大胆なアイデア、とおっしゃっていたのが印象的で、今回の展覧会で安藤さんが実現させた『光の教会』の原寸大模型は、まさに、大胆なアイデア。かの名作の空間を六本木で体感できるなんて! 楽しみでなりません。(edit_tami okano)

RELATED ARTICLE関連記事