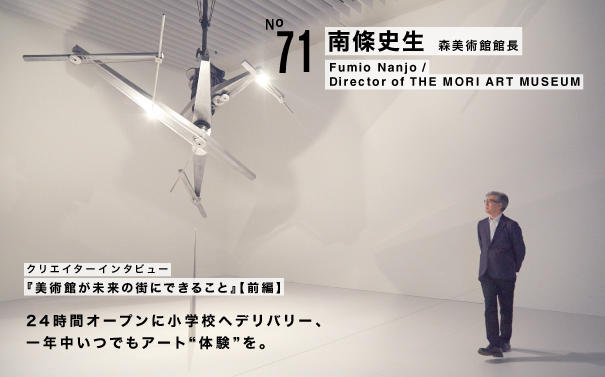

71 南條史生 (森美術館館長)

長年にわたり、大型のパブリックアート計画、コーポレートアート計画のディレクションを手がけ、現在もさまざまなアートイベントや芸術祭でキュレーターやディレクターを務める、森美術館館長の南條史生さん。前編では、六本木アートナイトをはじめ森美術館の取り組みを中心に、後編では、地方の芸術祭や未来の美術館についてもうかがいました。

目に見えるいろんな仕掛けをつくっていくこと。

美術館はこれまでは、箱に入っているインスティテューション(公共施設)だったから、外には出ていかない仕事だったけれど、もう少し広く美術館を一種のアートの拠点と考えるなら、まさにアートが街に出ていくことも意味があるかなと思います。森美術館は「アート&ライフ」っていう言葉をモットーとしてよく使っていて、日常生活に浸透していくことがアートにとって理想だろうと考えています。

具体的には、「六本木アートナイト」とか、パブリックアートをできるだけ増やしていくといった方法があります。この間も、六本木ヒルズ10周年にあたって毛利庭園の中にパブリックアートをひとつ増やしましたが、一度街をつくり、アートを置いたから終わり、じゃなくて常に発展していく必要がある。

本当に六本木をアーティスティックな街にしたいと思うなら、目に見えるいろんな仕掛けをつくっていくこと。キューバに行くと、まさに「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」のように、どこのカフェでも生で音楽を演奏しているんです。アートでもそういうことができないかなと思っています。

一年中アートナイト状態になったら、他の街と差別化できる。

最近しばしば、コミュニティ型のアートが地域振興のために使われていますよね。ここ六本木でも、いつでもアートイベントやワークショップが行われていたら、一年中アートナイト実施中みたいな状態になる。そうなったら、東京の他の街と明らかに違う世界が開けるんじゃないですか。

たとえば、六本木ヒルズでは毎年、夏休みに「キッズワークショップ」を開催しています。六本木ヒルズのテナントや、いろんな団体や企業などとコラボして、多彩なプログラムが展開されていて、森美術館でも一部協力しています。

六本木ヒルズキッズワークショップ

MITメディアラボとの共同研究から生まれた世界の最先端を体感する「MIRAI SUMMER CAMP」はじめ、仕事体験やアートにものづくり、料理など。写真は、森美術館×六本木天文クラブによる「サマーナイトミュージアム」の様子。

もちろんコストはかかりますが、街のブランディングとして見れば、たいしたことはないのではないでしょうか。コストを下げるだけの経営は、クリエイティビティの欠如です。だからもう少し広い意味で、デザインも含めたアートのブランディング効果を考えて街づくりに取り組むべきなんじゃないかと思います。

アートの定義は、時代によって変わるもの。

2016年の「六本木アートナイト」のテーマとして、僕は「六本木を遊園地に」と書きました。その理由は、誰でも参加できるんだというメッセージを出したかったからです。となれば高邁なアートだけでなく もっとわかりやすいアートも大事にすることになる。そもそも、今や何がアートか、アートの境界わからなくなってきているでしょう?

六本木アートナイト2016

2009年にスタート、今年で7回目となる六本木の街を舞台にしたアートの祭典。メインプログラムアーティストは名和晃平氏、10月21日(金)〜23日(日)の3日間にわたり、インスタレーションやパフォーマンスをはじめさまざまなイベントが行われる。

もちろん、アートのオーセンティシティ(王道)みたいなところは保ちつつも、周縁の部分では多少崩れていたっていい。よく「日本語の乱れがひどい」なんて言われることがあるけれど、時代によって言葉は変わっていくもの。それと同じで、アートも変わっていくし、その変化を受け入れていくことも歴史ですから。

アート活動を増やすことに加えて、その情報をみんなが共有できることも必要でしょうね。ウェブに情報をあげるとか、丁寧に解説してあげるとか、そういう努力を惜しまないことが大事。知らなかったり意味がわからなかったりすると、無視されてしまう。六本木ヒルズには年間2000万人くらいの人が訪れていますが、森タワーの高層階にある森美術館、森アーツセンターギャラリーまで上がってくる人は、まだまだその一部。ときどき、この森タワー内のオフィスに勤めているのに、上に美術館があることを知らない人がいるくらいですから(笑)。

街づくりとは"カルチャー"をつくること。

六本木には森美術館のほかにも、いくつも重要な美術館がありますが、それだけでは十分ではありません。ギャラリーも集まっていて、パブリックアートやミュージアムショップがあって、夜のイベントがあって、ワークショップで子どもたちが遊び......。役割の違うものが複合的に集まって、アートを取り巻く文化をレベルアップさせていくことが必要でしょう。表面上、アートがある街じゃなくて、街の中にアートの根があるような状態が理想です。

街づくりって、ビルを建ててテナントを誘致することだと考えがちですが、実はそこに住んだり、働いたり、訪れたりする人たちのカルチャーをつくることなんですよね。そのときアートやデザインが非常に大きな要素になってくる。だって、そういうものがなければ、なかなか人と人とをつなぐことはできないから。イベントがあったり、ワークショップがあったり、子どもや親、遠くから来た人が同じ場で一緒にアートやワークショップを楽しむ、結果としてみんなの理解がなんとなく深まっていく。それをできるのがクリエイティブの力なんじゃないか、と思います。

美術館は24時間オープンが理想!?

とても息の長い街づくりですが、今では、学校の先生が子どもを連れてきてくれたり、私たちの活動がかなり浸透してきている気がします。今、日本の学校教育からは、美術や音楽の時間がどんどんなくなっていますから、美術館が子どもたちにアート教育をしなければならないと思うんです。

たとえば、どこの県にも必ず美術館があるから、そこのスタッフが小学校にアートをデリバリーすればいい、っていうのが僕の考え。演劇の世界ではすでにそうなっていて、児童劇団が全国を回っていますよね。以前は森美術館でも、学校の依頼を受けてスタッフを派遣していたんですが、最近はそこまで手が回っていなくて......。

また夜間開館も、六本木ならでは。森美術館は火曜日を除いて22時までオープンしていて、食事をして、そのあと展示を観るというライフスタイルが可能になりました。これは、まわりに飲食店が少ない地域で行うのは難しい。地の利を生かした六本木らしいやり方といえるかもしれません。

お客さんさえいれば、本当は美術館も24時間オープンが理想だし、六本木アートナイトは、そのモデルケースでもあるんです。夜中まで若者が集まっている状態をつくれれば、店を開けていても商売になる。以前、アート特区の申請をしたこともありましたが、厳しい規制がなくなれば、アートナイトを年に何回もできるようになるかもしれない。僕を含めて、スタッフはみんな死んじゃうと思うけれど(笑)。

東京で「クリエイティブダボス」をやろう。

話は変わりますが、大量生産システムで稼いでいた戦後日本の経済モデルは今、破綻してしまいました。あとに残っているのは、IT、デザインやアートなどの、クリエイティブなビジネスしかありません。では、どうするのか。

そう考えて、2013年からはじめたのが、「イノベーティブ シティ フォーラム」という会議です。当初、内々で「クリエイティブダボス」と呼んでいたように、ダボス会議(世界経済フォーラム)のクリエイティブ版をイメージしてもらえばいいかもしれません。世界の人が自腹を切ってでもそこに行って、新しい情報や話題を聞こうと思ってくれるような会議ができないかな、と。

イノベイティブ・シティ・フォーラム

「都市とライフスタイルの未来を描く」をテーマに、2013年10月スタート。「先端技術」「都市開発」「アート&クリエイティブ」3カテゴリーの専門家が集まるコンベンションイベント。2016年は、10月19日(水)〜20日(木)虎ノ門ヒルズフォーラムで開催。写真提供:森ビル株式会社

少なくとも、東京はアジアのクリエイティブハブになって、いつも最高にクリエイティブなアイデアが集まっている場所であるべき。この会議を10年続ければ、きっと世界からそう見えてくるんじゃないか、というのが僕なりの戦略です。

RELATED ARTICLE関連記事