70 内藤廣 (建築家)

海の博物館、牧野富太郎記念館など数々の建築作品を手がけるかたわら、2001年から2011年まで東京大学大学院で教鞭をとった建築家の内藤廣さん。今回のインタビュー中には、伝説のレコードショップ「六本木WAVE」についての、衝撃の事実も。まずは、企画協力として参加している、21_21 DESIGN SIGHTで開催中の「土木展」についてのお話からどうぞ。

土木の世界は、いい人ばかり!?

大学で土木を教えるようになって驚いたのは、その世界に関わる人たちが、いい人ばかりだということ。こんなこと言ったら怒られそうだけど、僕ら建築家はしょせん、自分がどうなるかが関心のほとんど。あいつは賞をとったらしいとか、あいつはコンペで勝ったみたいだとか。でも土木の世界に、そんなことを言う人はほとんどいません。

彼らが考えているのは、3.11のような自然災害から人々をどうやって守るかとか、工学的技術を使って暮らしをどう豊かにするかといったこと。個人のことは一番最後、その精神が美しいな、と。自然のいいところも悪いところも全部知っていて、純粋に自然が大好きで、関心があって。河川系の人は、どうしたら川を自然河川に戻せるかを考えているし、海岸工学の磯部雅彦先生なんて、日本全国の海岸を全部泳いだことが自慢ですから(笑)。

僕は建築の世界にいながら、作家性とか作品性みたいなものに対して、どこか疑問に思いつつやってきたので、精神的にも土木の価値観に触れて救われた気がしました。とはいえ自分は建築家としても立たなきゃいけないわけだから、矛盾しているんですけど。

土木展

駅の構内を解体したドローイングやトンネルなどの土木写真、工事現場の音と映像をミックスした「土木オーケストラ」からダムカレーまで。日常生活に必要不可欠な「土木」を通してデザインを考える展覧会。2016年9月25日(日)まで、21_21 DESIGN SIGHTで開催中。

http://www.2121designsight.jp/

誤解されている土木のイメージに抗議したい。

僕が教えていた東大で、よく知られたこんなジョークがあります。東大の土木といえば超エリート、卒業して大手のゼネコンに入ると、そんなエリートでも新人研修で地下鉄や道路工事の現場に行きます。そこでマンホールから顔を出していると、横を歩いている若いママが子どもに「ちゃんと勉強しないと、ああいうふうになっちゃうのよ」と言う(笑)。

これこそ、まさに誤解されている土木の姿。そもそも成績がよくていい大学を出たやつが偉い、っていう価値観そのものが古いでしょう。この「土木展」は、そういう間違ったイメージに対してプロテストしたいという思いが、ディレクターの西村浩さんにはあったんじゃないかな。

3.11が起きても、この国は変われなかった。

建築だけやっている間はわかりませんでしたが、この国を本当に動かしているのは土木ですよ。鉄道も道路も、河川も港湾も空港だってそう。今、僕は名古屋の再開発に関わっていて、そこにはリニア新幹線が通ることになっていますが、駆動系のモーターや車両はともかく、線路を通したりトンネル掘ったりする技術はほとんどが土木関係です。

品川と名古屋が、わずか40分。名古屋に帰る友だちと品川で飲んで別れて、あなたが酔っ払って山手線で一周しているうちに、友だちはもう自宅に着いている(笑)。それが、たった10年後、ぜんぜん遠い未来じゃないんです。

ここまでは土木のいい面について語ってきましたが、一方で「変われなかった」という苦い思いもあります。僕は、3.11でこの国が変わるんだと思っていました。でも結局は、変われなかった。復興に関する行政システムがすべて旧来のまま動いてしまって、テーブルの上にある見慣れた道具だけでさばいてしまった。止めようとしたけど止まらなかった......。

「小さい正しさ」と「大きい正しさ」。

土木展の映像の中でも話していることですが、「正しさ」には、「小さい正しさ」と「大きい正しさ」の2種類があります。大きい正しさというのは、どうしたら被災した人が豊かな生活を築いていけるかということ。小さい正しさというのは、防潮堤をどうする区画整理をどうする、道路をどうするといったパーツ的なもの。

もちろん、小さい正しさはたくさん積み上がっている。ただ、それが本当に大きい正しさにつながっているかは誰にもわからなくて、行政の人も、道路をつくっている人も、気の毒なくらい必死にやっているけど、心のどこかに疑問を持っている。

本当はみんなが大きい正しさを描きつつ、そのまま小さな部分を調整していけばよかった。でも、そんなのやったことがないからできなかった、というのが現実でしょう。これは個人個人の責任というより、この国の社会システム自体の問題です。1960年くらいからずっとつくってきた社会の仕組みとか、補助金の仕組み、法律の仕組み......。

脳みそが切り替わるのは、首都直下か南海トラフ。

戦後すぐは、みんな豊かになりたい、だから経済を立て直そうという、はっきりしたものがあったからよかった。それで50年やってきたけど、今どうなりたいのって聞いたときに、それを一言で言える人はいませんよね。

おそらく、首都直下型地震がくるか南海トラフが動くか、そのぐらい大きな災害が起こらないと、日本人の脳みそは切り替わらない。ちょっと難しい話をしていいですか? 今回の東日本大震災で亡くなった方は、行方不明者も入れると2万人。南海トラフの被害想定が30万人から36万人ですから、被災規模はだいたい15倍。今回の復興には24兆円入れることになっているので、単純に計算すると360兆円。国はそんなにお金は出せないので、必然的に違うシステムを考えざるをえないでしょう。

国が全部はできないんだから、もうちょっと地域でまとまって考えてね、みたいな話にしないと成り立たない。たとえば、家族というものをどう考えるか、コミュニティをどう考えるか、建築や都市やデザインをどう考えるか。考え方が変わるのはわかるけれど、どういうふうに変わるのかまでは言えない。僕も考えて続けていきたいし、いい方向に変わっていくといいなと思っています。

土木展には、未来つながるヒントが詰まっている。

山本リンダの歌に「♪うわさを信じちゃいけないよ」ってあるでしょう? 今は、テレビとか雑誌とかSNSとか、そういうものを見て知ったつもりになってしまう時代。本当にリアルな情報を素手でつかむためには、あるところまで深く降りていくことが必要です。僕の場合は建築というジャンルを深掘りしたけれど、そういう専門分野ができれば、土木でも都市計画でも、もっといえば物理でもデザインでも、あとは全部横につながっていく。

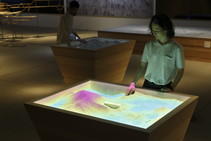

そういう意味で、この土木展には、土木の未来も建築の未来も日本の未来も全部入っている。変わったあとの世界につながるエレメントやヒントが詰まっていると思います。たとえば、ライゾマティクスの展示のセンシングや三次元技術を使った砂場遊びのインスタレーションといった最先端の技術から、具体的にものをつくっている職人レベルの話まで。

あとは、それらを組み合わせて、どうやって新しいものをつくっていくかっていう話。あんまり難しいことばっかり言うとお客さんが来てくれなくなっちゃうから(笑)、まずは体験して楽しんでもらって、あるとき「ああ、そうか」って思ってくれたらいい。

スマホアプリの位置情報を用い、東京の交通網やユーザーの行動を観察することができる作品「土木の行為 はかる:Perfume Music Player Installation」(ライゾマティクスリサーチ)ほか、さまざまな展示が並ぶ。

Photo:木奥恵三

砂場遊びを通して土木の設計者になれる映像インスタレーション「土木で遊ぶ:ダイダラの砂箱」(桐山孝司と桒原寿行/写真)。インタビューのメイン写真は、映像空間でダムに水の溜まる様子を体感できる「土木の行為 ためる」(ヤックル株式会社)。

Photo:木奥恵三

RELATED ARTICLE関連記事