『テクノロジーとサイエンスが生み出すエンタテインメントのこれから』

ハリウッドがロケをしたくなる“世界一”を六本木交差点に!

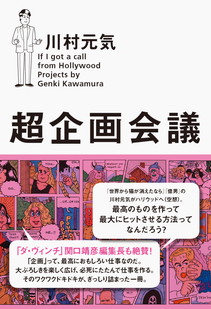

「電車男」「告白」「モテキ」「バクマン。」など、映画プロデューサーとして数々のヒット映画を手がけるほか、ベストセラー小説『億男』、『理系に学ぶ。』『超企画会議』などの新刊著書も話題の川村元気さん。メイン写真の撮影は、川村さん原作の映画「世界から猫が消えたなら」公開中のTOHOシネマズ 六本木ヒルズで。まずは、六本木の街をエンタテインメントで変えるアイデアからどうぞ。

ソフィア・コッポラが撮りたくなる交差点とは?

歌舞伎町が再開発されて、TOHOシネマズ新宿のビルの上にゴジラの頭がついたじゃないですか? それがめちゃくちゃウケて、今、あそこの映画館って日本トップクラスにお客さんが入ってるんですよ。ゴジラ目当てに外国人もたくさん来るし、あの通り自体が変わっちゃいましたよね。どちらかというと、そういうベタなものよりも、かっこつけたことをやりたいなあと思いがちなんですけど、結局それじゃなかなか伝わらないんだなっていうのを改めて実感しています(笑)。

渋谷のスクランブル交差点も、「ロスト・イン・トランスレーション」とか「カーズ」とか、いろんなハリウッド映画に登場していますよね。すり鉢状の交差点に、QFRONTの巨大なビジョンがあって、人が四方八方から行き来する。外国人がイメージする東京って、やっぱり歌舞伎町と渋谷のスクランブル交差点、まさにソフィア・コッポラが撮った場所。だったら六本木交差点が、ソフィア・コッポラがロケしたいと思える場所になるにはどうしたらいいか、考えてみるのはどうでしょう?

やっぱり新宿とか渋谷とか六本木の面白さって、コンセプトが決まってないところだと思うんですね。流行っているものがどんどん入れ替わっていく、人の変化を飲み込んでいくというか。だとしたら、人間の欲望を映す鏡、人間の興味を飲み込む器をつくってあげたらいいと思うんです。

超企画会議

ウディ・アレンと『モテキ』を作ったら? クエンティン・タランティーノとヤクザ映画を作ったら? ティム・バートンと『世界から猫が消えたなら』を作ったら? 名だたるハリウッドの巨匠と川村氏が本気の空想会議。

日本で一番キテる映像が流れる巨大なLEDスクリーン。

たとえば、壁面に世界で一番巨大なスクリーンがあるビルが建っていたら、それだけで勝てるなって思いますよね。日本ってもう世界一のものがほとんどなくなっちゃってるじゃないですか。だから何か一個、六本木交差点に世界一をつくれたら面白い。それは多分に不動産関係の方の協力がいりますけど(笑)。

映画でもアニメでも広告でもミュージックビデオでも、今日本で一番キテる映像が流れていて、それを外国人が見てうぉーっとなる。さらにその場でコメントをスマホから入力して飛ばすと、ニコニコ動画みたいにリアルタイムでそのスクリーンにコメントが載る。ニューヨークのタイムズスクエアにも、ちょっと似たところがありますよね。そのとき世界で一番勢いのある企業が広告を出していて、あそこに行くだけで、うわーってなる。スクリーンに流す映像は、日本を代表するクリエイターが順番でつくるのもいいし、僕もキュレーションができるなら、ぜひやってみたいですね。

東京のいいところって、変化が早くて、レイヤーが複雑なことだと思うんです。アートも、音楽も、ファッションも、技術においてもCGや人工知能の独特な発展もあって、それぞれがガラパゴス的な進化を遂げている。そんな日本一を見せる器、世界で一番早く変化する街の象徴をつくる。いくら「こういうテーマだ」と一言でバシッといっても、東京という街の変化に追いつけない。それにワンコンセプトでつくられたものって、乗れない人が8割くらいになっちゃう危険もありますし。

ごった煮感、有象無象感、日本や東京のよさを体現する街。

僕のつくる映画って、邦画の中でも異端というか横丁のジャンルだからか、いわゆる有楽町の日劇系じゃなくて「六本木シネマズ系」に編成されがちなんです。最近公開されたばかりの「世界から猫が消えたなら」も、ここ(TOHOシネマズ六本木)で初日の舞台挨拶をして、併設されたラウンジ「カーテンコール」で打ち上げをしました。

世界から猫が消えたなら

余命わずかと宣告された「ぼく」の前に現れた悪魔は、大切なものと引き換えに1日の命をくれるという......。2013年本屋大賞にノミネートされ、130万部超のベストセラーとなった小説を映画化。永井聡監督。佐藤健、宮崎あおい主演。

http://www.sekaneko.com/

TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

都心型シネマコンプレックスの先駆けとして、六本木ヒルズにオープン。独自規格の巨大スクリーンはじめ9つのスクリーン、最高級の音響設備、ボックスシートなどを備え、大作からアート作品まで幅広い作品を上映している。

六本木って、映画館があって美術館があってショッピングもできて、おいしいお店もある。ライブも観られるし、もちろん夜のお店もたくさん。ごった煮感というか、有象無象感というか、日本や東京のよさを体現している街。僕が世界で一番好きな街はニューヨークなのですが、やっぱり都市が好きなんです。

それこそニューヨークなんて、映画があって演劇があって音楽があって、食があって、アートがあって、そこにいるだけで面白い。1年に1回くらいは行くようにしているんですけど、絶えずトレンドが変わって、1年たったら食も文化も何もかも次の流行りがきてしまう。その流動性が魅力ですよね。コロコロ変わることをどう受け入れるか、街が受け入れるやわらかさをどう持つか。ビルを建てたらそこから一歩も動きません、ということではない街づくりに魅力を感じます。

映画化できないものを書こうと思って書いた小説。

六本木未来大学の授業でも話したように、「世界から猫が消えたなら」は、もともと映画にならないものを書こうと思って書いた小説。それがなぜか映画化されて、プロデューサーではなく原作者という立場で関わることになりましたが、こういうキャストやスタッフがいいとか、脚本にも音楽にも編集にもいろいろ意見は言わせてもらいました。映画のことにやたらと詳しい原作者として(笑)。

六本木未来大学

アイデア実現プロジェクト#07として、2015年より開講中のクリエイティブディレクションが学べる学校。川村氏は第3回に登場、「川村元気さん、エンタテインメントのデザインって何ですか?」をテーマに講義を行った。

https://6mirai.tokyo-midtown.com/project/no7_6/

でも僕は、もともとプロデューサーをやっていても、こうじゃなきゃダメだってものがないんですよ。こういうトーン&マナーで、こういう世界観でという土台の部分さえ握れていれば、ディテールの部分はなるべく多様であるべきだと思っています。原作者として、心の底から「へー、こういうふうになるんだ」と驚きたいので、ひねり出すアイデアの部分については、むしろ映画のチームにおまかせしていました。

原作が自分だから、他の映画作品よりも思い入れがあるのかなと思っていましたが、とくに変わらなかったのが驚きではありました。でも、ふだん当たり前にやっていた映画的な仕掛けに、逆説的に気づかされる部分があって。たとえば、音楽というものがどれだけ人の感情を揺さぶるのか、それから俳優の肉体のすごさ。宮﨑あおいさんがイグアスの滝の前に立つだけでちょっと心が動く、みたいなのって映画ならではで、とても興味深かったですね。

今、世界を変えているのは理系の人

最近、『理系に学ぶ。』という対話集を出したのですが、これを書いたきっかけも、やっぱり映画でした。映画って昔は、ミュージシャンとか政治家が主人公だったのに、最近はマーク・ザッカーバーグとかスティーブ・ジョブズとかホーキング博士とか、理系の人ばかり。僕は「映画の主人公は世界の主人公」だと思っているので、ってことは今、世界を変えているのは理系なんだ、と気づいて。

僕は数学も物理もできないし、理系コンプレックスが激しい超文系人間。だいたいものを書いたり、映画をつくったりしている人って、数学に挫折してきている。本当は数学をやっていたほうが世界を変えられたのに、それができないから逃げてこうなっただけというか(笑)。数学って、明快に答えが出ますよね。でもこっちは、どんなに美しい文章を書いても、どんなに美しい絵を描いても再現性がないし、共有しにくい。

最近、アルゴリズム化できないものや、定型性がないもの、偶然性が好きと言っているんですが、それも、せいぜい理系に対抗するのはこれしかないと思っているから(笑)。自分の真逆にいる人たちに突っ込むことで、それを知ろうと思ったんです。映画の人間として小説に突っ込むことで、また映画を知ったように。

人工知能を考えることは、実は人間を考えること。

人工知能は計算もできるししゃべれるし、今や将棋だって負けるし、囲碁だって負ける。そうやって、どんどん人間にしかできないことがなくなっていったときに、人工知能にできないことって何だろう。たとえば、恋愛感情を持つこととか、「大目に見る」とか「水に流してやる」なんていうのは、きっとすごく難しいですよね。

結局、人工知能にできないことを考えるのは、実は人間を考えることなんですよね。『理系に学ぶ。』の対話を通して、プログラミング、人工知能、バイオ、最先端医療......そういうものを学ぶことで、逆説的に今の人間がわかってくる。もう人間だけにできることってほんと残ってないんだ、って。ということは恋愛感情とか、そこに残されたものが一番大事なんだって思うし、それを見つけることが僕が表現すべきことなんだろうな、という気分になっています。

嫌だと思う場所に突っ込まざるを得ない状況をどうつくるか。

僕は、勝手知ったる人たちとずっと一緒にいるよりも、ふだん絶対会わない人、苦手だなって思っている人に強制的に会ったほうがいいと思っているんです。学校に行かなくちゃいけなくて、机があって先生が来るから無理やり勉強する、みたいな。

たとえば僕にとって避けて通りたいのは、60代の巨匠たち。怖いし、大変そうだし、同い年のやつらとつるんでるほうが楽ですし(笑)。でも、そういう人たちって失敗の蓄積もしているし、僕らより絶対進んでいる部分があるはず。そう思ってまとめたのが、宮崎駿監督や坂本龍一さん、糸井重里さんなど、巨匠12人と対話した『仕事。』という対話集です。

『仕事。』

「私と同じ年の頃、何をしていましたか?」。山田洋次、秋元康、宮崎駿、糸井重里、篠山紀信、坂本龍一など、仕事で世界を面白くしてきた12人のレジェンドにたずねた、川村氏初のビジネス書。唯一無二の仕事術が満載。

苦手だと思っても、勉強して無理やり話をしてみると、実はそのほうがブレイクスルーがあるもの。だから僕、旅行でも、だいたい行きたくない場所に行くんです。汚いのは絶対ダメだし、お腹を壊すのも嫌だから、インドなんて絶対行きたくないんですけど、そういう場所が一番発見がありますね。自分が怖いとか、嫌だと思う場所に突っ込まざるを得ない状況をどうつくるかが重要だと思うんです。

時代はすでに、オンラインからオフラインへ。

『理系に学ぶ。』も、まったく同じ考え方。そもそも、バイオとか人工知能とかプログラミングとかについて、俯瞰して一気にわかる本が欲しかったんです。理系の本を読んでも全然意味がわからないから、僕が通訳になって、理系の人たちはこんな面白いことを考えてるんですよって伝えたかった。

『理系に学ぶ。』

養老孟司、川上量生、佐藤雅彦、宮本茂、真鍋大度、伊藤穰一など、理系のトップランナー15人と川村氏による対話集。サイエンスとテクノロジーがもたらす世界の変化と未来を、文系人が言葉でわかりやすく読み解いた一冊。

理系の人たちとしゃべっていて、「ああなるほど、明確に未来を見ているな」と思ったことがありました。ひとつは、僕らはSNSとかクラウドとか一生懸命オンラインにいこうとしているけど、彼らはもうそれに飽きて、オフラインに戻ろうとしていること。具体的には、オンライン上でつくったプログラミングや人工知能を、どうやって農業や建築などオフラインで活かすかを考えている。

言葉は悪いですけど、少し前まではエリートはオンラインでプログラミングをして、それ以外はものづくりでもしておけ、という空気があったようなんです。それこそ生産はアジアに投げていたのが、だんだん逆になってきたともいえる。日本は自動車をはじめ、もともとモノをつくるのが得意ですから、そこにチャンスがあるのかもしれません。

チームプレイだけではブレイクスルーはない。

もうひとつは、チームプレイが絶対的によいという意識がもう古くなりはじめている、ということ。これもいろんな人が話してくれたことで、結局すばらしい発明とか発見とかブレイクスルーは、絶対にひとりプレイじゃないと出てこない。ロボットクリエイターの高橋智隆さんが「昔みんなで集まって宿題やろうっていって、進んだためしがない」と言っていましたが、やっぱりひとりで潜らないと絶対的なところにはいけないんですね。

順天堂大学に天野篤さんという心臓バイパス手術の天才がいて、彼が見つけたことをチームで共有して大きな成果をあげています。これは別にチームで何かを発見したわけじゃなくて、ひとりの天才が独力で見つけた山の登頂ルートを共有して、みんなにも登れるようにしよう、という考え方。映画でも、監督にもカメラマンにも脚本家にもくせがあって、俳優も言うこときかない、そうやってけんかしているチームのほうがいい作品になることが多いもの。現場もスムーズで、みんなで仲良くつくりましたっていう映画はだいたいつまらない(笑)。きっと会社だって、そうだと思うんです。

もちろん、チームが一人ひとりの発明をちゃんと拾っていく機能を持っていないといけません。人の発明を評価して受け入れられるかも重要で、なんか気にくわないからといって封じちゃったらもう終わり。伊藤穰一さんが所長を務めているMIT(マサチューセッツ工科大学)のメディアラボには、アートからサイエンスまでいろんな分野の人がいますが、誰かが何かを発明したときにちゃんと形にできる場になっているように。

境目がない、それが未来のエンタテインメント。

これらの理系の人たちと話すことで、自分の中でもやもやと考えていたこと、アイデアの組み立て方がロジカルになっていきました。だから、これから僕がつくるものには理系の影響がものすごく出てくると思います(笑)。たとえば、『週刊文春』で連載がはじまった3作目の小説「四月になれば彼女は」もそう。

僕のまわりにいる30〜40代って、ほとんどまともな恋愛をしてないんです。でも、彼らも大学生とか高校生の頃には恋愛をしていたわけです。かつては人を好きだという気持ちや嫉妬心があったのに、たった10数年間でまるでなくなってしまった。小説では、30代の登場人物たちの恋愛がなくなってしまった今の時代と、まだ恋愛があった10年前を交互に描いています。これ、すごく数学的な考え方なんですけど、もしAとBの間で恋愛がなくなってしまったのなら、交互にAとBを描いていくことで、A--B=Cというように、その差(=C)が恋愛として浮かび上がってくるのではないか、と。

すでにプログラマーがオペラをつくったりしているように、未来のエンタテインメントは、テクノロジーやサイエンスがどんどん融合して、文系と理系の境目がなくなっていくでしょう。もちろん、任天堂の宮本茂さんとか、元電通の佐藤雅彦さんとか、昔からそういうことをやっていた人はいっぱいいたけれど、ロジックでモノをつくるみたいなのが、どこかで受け入れられなかった自分もいて......。

でも、ロジックを詰めているからこそジャンプもできる。アップルを見てもわかりますよね。スティーブ・ジョブズというプログラマーがアートとかストーリーとかコミュニケーションを習得すると、ああいうエンタテインメントあふれる会社ができるわけで。きっと未来は、よりそういう時代になると思っています。

取材を終えて......

メイン写真の撮影中、「映画館ではいつもどのあたりに座りますか?」と尋ねると、「右側のうしろですね。真ん中は音はいいけれど、画面が大きいと首を左右に振らないといけないので」とのこと。ちなみに、昔映画館でバイトをしていた川村さんいわく、TOHOシネマズ系のポップコーンは味がおいしいそうです。(edit_kentaro inoue)

RELATED ARTICLE関連記事