“人の集まる場所”は、過去を引き出すことで生まれる

見えないものが見えてくる地図や言葉や映像で、場所の記憶を形にする。

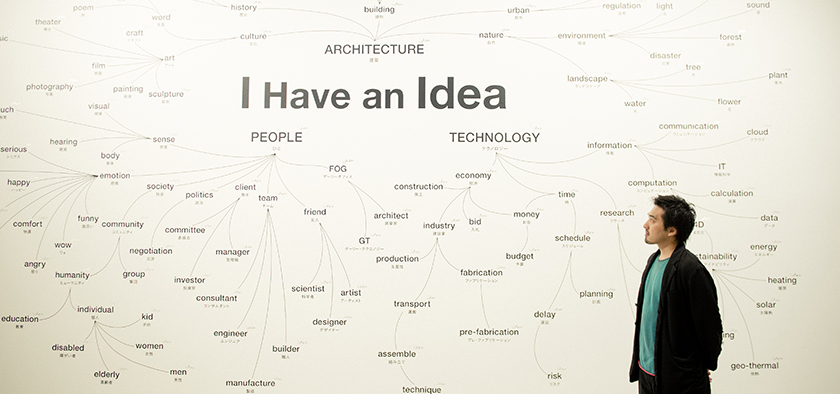

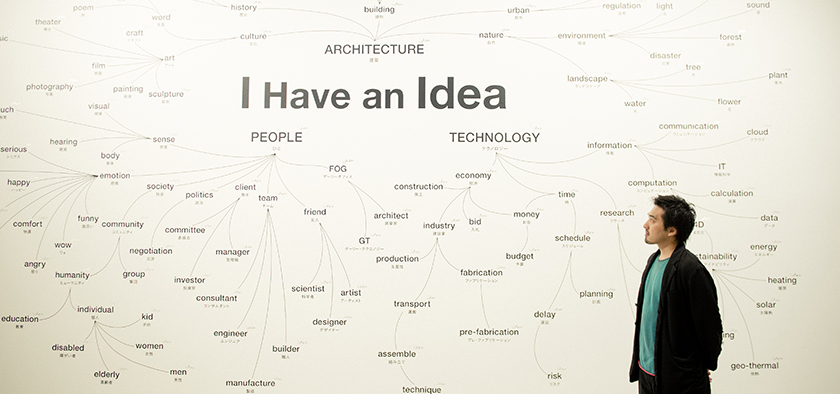

新国立競技場のデザインコンペでファイナリストに選ばれ、「エストニア国立博物館」をはじめ国内外で数多くのプロジェクトを手がけるパリ在住の建築家・田根剛さん。10月16日から、21_21 DESIGN SIGHTではじまった「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」ではディレクターを務めています。「建築とは人の集まる場所である」という田根さんが語る、六本木を"人が集まる場"に変えるアイデアとは?

現代の街に「過去と未来を同居させる」こと。

人が集まる場所をつくる鍵は、その場所の「過去と未来を同居させる」ことにあると思います。六本木という場所を、これまで人々がどのように使ってきたか、そしてこれからどうやって使われていくのか、その見えない2つの世界を現在に同居させること。近年の都市開発というのは、基本的に消費を対象としているので、青山でも渋谷でも六本木でも、どこも同じになってしまいがち。それと戦えるのは文化や歴史の力だと、僕は信じているんです。その土地が持っている力を未来につながる力に変えるには、過去をどれだけ引き出せるかにかかっている、と。

今、自分が立っているところにはお屋敷があって誰が住んでいたとか、ここで人が斬られたとか、何か大きな出会いがあったとか、都市には過去の膨大な情報が蓄積されています。たとえば、東京ミッドタウンの敷地にかつてどういう建物があったか、バーッと地図を描くじゃないですか。そこに人の足跡があったり、誰かが寝ている光景があったり、消えてしまった記憶を情報として足していく。具体的な写真よりも、地図とか言葉とか影とか、より抽象的な情報に特化したほうがいいかもしれません。

もちろん、それは一層ではなくて重層になっているので、50年前の六本木はどうだったのか、江戸時代の六本木はどんなだったのか、折り重なって見えるはず。今なら、プロジェクションマッピングを使って、六本木の夜には実在する人々と、映像による昔の人々が行き交うといったことも可能でしょう。時間によって時代がどんどんさかのぼったり、区画や人の流れが変わったりしても面白いですね。

建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"

ビルバオ・グッゲンハイム美術館などを手がけた世界的な建築家、フランク・ゲーリーの「アイデア」を紐解く展覧会。ゲーリー事務所のミーティングルームに着想を得た「ゲーリー・ルーム」のほか、「アイデアの進展」では、90点近くの模型と写真、スケッチを展示。そのほか、代表作や最先端の建築技術を解説した映像なども。2016年2月7日(日)まで、21_21 DESIGN SIGHTで開催中。

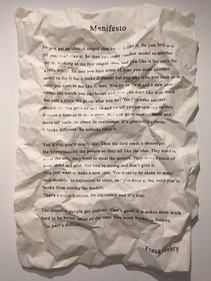

こちらが、本文中にも登場するゲーリー氏の「マニフェスト」(日本語訳も展示)。

建築とは、古代遺跡の発掘作業のようなもの。

僕自身、建築をはじめて事務所を立ち上げて、最近ようやく「場所の記憶」という、一生向き合っていけるテーマを見つけました。なぜ「場所の記憶」に興味があるのか、最近気づいたのは、きっと「情報量」にこだわっているんだということ。今、情報の時代といわれているのは、もちろんインターネットの発達もありますが、これから進化していくために、人間の脳が膨大な情報を求めているからだと思ったんです。

そんな中で、僕らは建築という分野で過去をつないでいくために、その土地の情報量を増やすために日々リサーチを重ねている。それは、いろいろな人々や民族が積み重ねてきた情報を、この時代にもう一度引き出そうとしているのかもしれない、と気づきはじめました。

たとえるなら、古代遺跡の発掘作業のようなものです。土を掘っていくと、いつの時代のものともしれない石ころとか土器の破片といった、その土地の痕跡が見つかるでしょう。あるいは、殺人事件の現場検証といってもいいかもしれません(笑)。犯罪者の残したいろんな痕跡の中には、もちろんアタリもあればハズレもある。でも気になったものを調べていくと、いつしかピンと犯人に行き着く。ふだんから集めた情報を大きな編集作業にかけることで、コンセプトを導き出すケースが多いですね。

思想の深さや大きさこそが、建築家の大きな力。

このことを考えるようになったきっかけは、2006年に、エストニア国立博物館のプロジェクトコンペに応募したこと。タイトルは「メモリーフィールド」、直訳すると「場所の記憶」とか「場所の原風景」とか。とくにエストニアの場合は、旧ソ連軍の滑走路という負の遺産、つまりネガティブなものを、ナショナルアイデンティティというポジティブなものに変えていく、未来に向かって新しい時代をつくっていこうというコンセプトでした。

エストニア国立博物館

2006年、エストニアの独立15周年を記念した国家プロジェクトとしてコンペを開催。田根氏が2人のパートナーととともに提案したプランが採用された。もともとソ連軍の空軍基地の滑走路だった場所に国立博物館を建設する。2016年完成予定。

それまでは正直、建築とは何なのか、デザインなのかアートなのかともやもやしていました。コンペに勝って実際にやらなくちゃいけないとなったとき、自分に問い正して見つけたのが、この「場所の記憶」というテーマでした。

建築家というのはやっぱり、大きなビジョンをもって、ものをつくる仕事だと思うんです。物事を深く考えて、歴史や文化やさまざまなものを形にしていくこと。もちろんフランク・ゲーリーもそうですが、思想の深さや大きさこそが、時代を超えて後世にまで伝えていける建築家の大きな力。デザイナーが住宅のデザインもできるし、アーティストが建築もつくれる今の時代、建築専門家として何をすべきか、それを問われているタイミングでもあると感じています。

ゲーリー展のコンセプトを「I Have an Idea」にした理由。

今回、「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」のディレクションをするにあたって、ロサンゼルスのゲーリー事務所を訪れました。話をしていると、急にゲーリーが「君たち、私のマニフェストは知っているか?」と言うんです。

「まずアイデアが浮かぶ。ばかげているけど気にいる。模型をつくって嫌いになるまで見続けて、それから違う模型をつくることで、最初のばかげているアイデアを別の見方でみる。するとまた気に入る。でもその気持ちは続かない......」。これが展覧会の「ゲーリー・ルーム」にも貼り出したゲーリーの「マニフェスト」、それにコロッとやられてしまって。有名なのかと思ったら、実はスタッフも知らないというし、どこかのスピーチで何度か使われたものらしいんですね。

フランク・ゲーリー展

2014年10月から2015年1月まで、パリのポンピドゥー・センターで開催。60年代から現代まで、ゲーリーの仕事を6つのセクションに分け、各時代を代表するプロジェクトを多数紹介。ゲーリー建築の進化を詳細に解説した。

「I Have an Idea」というコンセプトでいこう、と決めたのには、もうひとつ理由がありました。それは昨年の秋、パリで見た、ポンピドゥー・センターで行われたゲーリーの大回顧展、そして現在、表参道のエスパス ルイ・ヴィトン東京でも開催されている「フランク・ゲーリー / Frank Gehry パリ - フォンダシオン ルイ・ヴィトン 建築展」という2つの展覧会。前者はゲーリー建築が学術的にどういう意味を持つか、また後者は、フォンダシオンという美術館ができるまでのプロセスをすべて見せていくものでした。そのとき「ああ、この2つがあるなら、まったく新しい展覧会を思いっきりやればいいんだ」と思ったんです。

フランク・ゲーリー/Frank Gehry パリ-フォンダシオン ルイ・ヴィトン 建築展

2014年10月、パリにオープンしたルイ・ヴィトン財団の現代美術館。ガラスパネルをランダムに組み合わせた斬新な建物は、どのようにつくられたのか。ゲーリー氏が手がけた一大プロジェクトを振り返る。2016年1月31日(日)まで、エスパス ルイ・ヴィトン東京で開催。 ©LOUIS VUITTON / YASUHIRO TAKAGI

建築展ではなく「アイデアの展覧会」。

しかも会場は、子どもから大人まで老若男女にデザインの価値を伝える、21_21 DESIGN SIGHT。そこでまず、偉大な建築家であり、想像力の天才であるフランク・ゲーリーを、あくまでひとりの人間として知ってもらおうと考えました。週末は海に行ってセーリングをして喜んでいたり、ホッケーが大好きだったり、シェイクスピアや川端康成、さらに古典芸術に傾倒していたり。そういう彼の好奇心や興味を公開して見せたい、と。

また今回は、実際にゲーリーがつくった建築模型をたくさん展示していますが、図面や土地の条件といった情報はすべて取っ払っています。これは、建物をつくるうえで必要とされる機能や制約を排除したときに残るのは、模型やスケッチ、そして言葉といった、彼のアイデアだと思ったんです。建築展としてはかなり乱暴なもので、いろんな人から文句を言われるかもしれませんが、そこは「アイデアの展覧会なんです!」と割りきって。

フランク・ゲーリーという建築家を紹介する一方で、ディレクターズ・メッセージには「『アイデアの時代』がはじまりました」と書きました。僕自身、今回あらためてゲーリーが手がけたビルバオ・グッゲンハイム美術館などを見にいって、建築って本当にすごいなと感動した。アイデアを生み出す力は、未来に対する強い思いがないと絶対に出てこない、本当にポジティブなもの。アイデアが時代を変える、世界を変える力を持っているということを、フランク・ゲーリーという人を通して伝えたかったんです。

舞台も展覧会も建築も、考え方はまったく同じ。

僕は、舞台や展覧会の仕事もしているので、それらと建築の違いについて聞かれることがよくあります。でも、自分自身がものを考えて形にするという意味では、まったく同じ。建築家としてのキャリアの最初に舞台の仕事をやって学んだことは、時間と空間は絶対に分けられないということ。建築の仕事をしていると、どうしても空間のことばかり考えてしまいがちですが、僕は空間と時間は同じ比重だとは考えていません。

舞台は1時間で終わってしまうし、展覧会は数ヵ月で終わってしまいます。一方で、建築は20年、50年、100年先まで残るもの。舞台は短い時間に1000人もの人が同じ場を共有する、かなり祝祭的なイベントです。でも、それが日常の建築にあったら邪魔くさくて仕方ない。以前やった展覧会では、2週間で7万人ものお客さんが来場してくれました。これがもし4人家族で7万回家を使うと考えたら、約50年という時間がかかる。つまり、時間をぎゅーっと引き伸ばしたものが建築であり、ぎゅっと圧縮したものが舞台であり展覧会である、そう考えるようになりました。

いずれにしても、時間と空間、または場所と記憶を考えながら仕事をするという意味では同じ。展覧会の場合は、ギャラリーという場所に意味はなくても、置いてあるものには意味があるので、「ものと記憶」について考えます。僕は依頼された仕事を一生懸命形にするだけで、分野やカテゴリについてはあまり興味はないんです。

ただ舞台の仕事をしてきたので、展覧会の仕事でもお客さん自身がパフォーマーになって、それを見ている人がまたお客さんになる、という相関関係は大事にしています。「あの人何を見てるんだろう?」と一緒になって眺めることで、また新しい見方を発見できるような。

六本木は、まだまだ商業箱の中に文化がある。

これまで日本、スウェーデン、デンマーク、イギリス、フランスと暮らしてきて感じているのは、街の好きなところと嫌いなところはどうしても両方ある、ということ。パリなんて、だいぶ長く住んでしまったので、今は好き嫌いを超えて「ラブ・アンド・ヘイト」みたいな状態になっているくらい。地下鉄が汚いとか、フランス人の対応が悪いとか、くだらないことにイライラすることも多いですし。でも、街は本当に美しいし、歴史あり文化あり、パリでしか体験できないようなスペシャルな場に居合わせることもあったり。

人間わがままなので、いろんな街に住むとどうしても比較をしてしまいます。あそこはよかったけど、ここは、みたいな。もちろん東京もすごく好きだし、楽しいんだけれど、同時に消費文化や享楽的な部分が多すぎて、大事なものを見失っているのが残念でもあって。自然は少ないし、電車は混んでいるし、あれが毎日というのは本当にキツイですね(笑)。

六本木には、美術館のほかにも、アクシスがあったりギャラリー間があったり、デザインとアートについては、日本でも一番すぐれたものに触れられる場所。理想をいえば、文化と商業が渾然一体となって、街にあふれたらさらにいい。商業が文化を食い尽くすのではなくて、商業が文化をプロデュースするような街。「DESIGN TOUCH」をはじめとする秋のイベントなんかはいい例ですが、それが終わると、デザインもアートも、お店や美術館という「安全な箱」の中にしまわれてしまう。まだまだ商業の中に文化がある感じがして......。

Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2015

「デザインを五感で楽しむ」をコンセプトに、2007年スタートしたデザインイベント。2015年は「つながるデザイン」をテーマに、隈研吾氏ディレクションの「つみきのひろば」、小屋と新しい暮らしを提案する「MUJI HUT」、「森の学校 by 六本木未来会議」など、数多くの展示・イベントが行われた。

デザインやアートを「箱」に入れず、もっとオープンに。

そういう意味でパリは、地下鉄に音楽家を派遣したり、プロデュースすることでどんどん文化を生み出していますよね。六本木にも、大江戸線から地上に上がってくるところにもすばらしいアート作品が置いてありますが、危ないからといって、すぐ線を引いてしまうでしょう。あれもひとつの「箱」ですよね。

「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」も、ずいぶん戦いました(笑)。柵をつけられそうになるんですけど、そこは「展覧会のトーンをしっかりつくって、お客さんを信じましょう」と言って。ヨーロッパでは、小さい頃からアートの見方や触れ方を教育されていて、それを楽しむ文化がある。だから、いたずらしたり壊したりっていうことはなかなか起きません。

六本木はコンテンツがたくさんあるからこそ、箱をつくりすぎてしまうというのもあるんでしょう。もっともっと日常の中でオープンにデザインやアートにさわれたり感じられるようになると、さらに人も集まるだろうし、世界にもなかなかない面白い街になると思います。

いつも来てくれないから「未来」であり、夢がある。

これまで未来についてはあまり考えてこなかったんですけど、僕もコンペに参加した国立競技場の問題があってから、未来に対する意識はすごく強くなりました。未来っていうのは文字どおり、「未だ来ない」からこそ、未来に夢があり希望がある。いつも来てくれないからこそ、もうちょっと頑張ろうとか、まだできるんじゃないか、とか思うでしょう? 未来とは、大きな夢を目指し続けるためにある言葉であり、時間なんだろうって思うんです。

新国立競技場案「古墳スタジアム」

2020年、東京オリンピックのメインスタジアムでもある「新国立競技場」国際設計競技で、ザハ・ハディド氏などとともに、最終審査11点に残った田根氏(DGT)の作品。古墳をモチーフに、競技場の屋根部分すべてが木や芝生などで覆われている。

だから未来は、絶対、来ないんですよ(笑)。今、東京では2020年を未来だと思っているかもしれないけど、そうじゃない。「2020年にだまされてたまるか」っていうくらいの気概がないと、終わった瞬間にころっと足元をすくわれてしまう。自分たちの世代も、気を引き締めて頑張らないといけないなと思いますね。

取材を終えて......

「過去と未来」そして「時間と空間」について語ってくれた田根さんに、毎週ブログでも紹介している「クリエイションのスイッチを押してくれる一冊」を聞いてみました。すると答えは、少女が時間泥棒から奪われた時間を取り戻す、ミヒャエル・エンデの『モモ』と、ここでもやっぱり時間がテーマ。あらためて、ブログでも紹介したいと思います。

(edit_kentaro inoue)

RELATED ARTICLE関連記事