『六本木の街に必要な、新しい“脈絡”とは?』

道・情報・歴史でつなぐこと クリエイションの場をつくること

8月24日、東京ミッドタウンのアトリウムで開催された「Midtown Design & Art Live」。イベントの中で行なわれた六本木未来会議の公開インタビューには、プロダクトデザイナーで東京大学教授でもある、山中俊治さんをお招きしました。ステージを見つめる多くのお客さんに、「六本木って"脈絡"がないですよね......」とカジュアルに語りはじめた山中さん。さて、その"脈絡"とは、いったいどんなことを意味しているのでしょう。

「脈絡のなさ」が魅力でもあり課題。

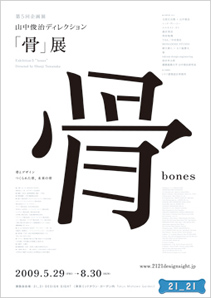

2009年に、21_21 DESIGN SIGHTで「『骨』展」という展覧会をしたことがあります。一般的にデザインというと、色や形といった表面的なものだと思われていますが、仕組みや構造まで考えて、中からデザインしなければいいものはつくれません。動物の骨格って、すごくきれいなんです。そこで、生き物の骨と人工物の骨、つまり工業製品の中身や構造を一緒に見せて、みんなで考えることができないだろうか、ということで企画をしました。

今回、六本木について話してほしいと言われて思ったのは、ここには「骨」がないんじゃないかということ。どんな街だったかを思い浮かべても、あれもあるしこれもあるしとなるばかりで、一言では説明できない。その「脈絡のなさ」が魅力であり、課題でもあるんだろうなって。

「骨」展

洗練された構造の生物の骨をふまえながら、工業製品の機能と形との関係に目を向けた、山中俊治氏ディレクションによる展覧会。キーワードは「骨」と「骨格」。12組の作家による作品を通じて、「未来の骨格」を探っていった。

デザインについて知ることができる街。

この街と深く関わりをもつようになったのは1980年代の初め頃、私がデザイナーになったばかりのことです。AXISができて、雑誌が出版されたり、ビルの中にはデザイン系のテナントやギャラリーが入っていたり。少し離れていますが、反対側の乃木坂には「TOTOギャラリー・間」なんかもあって、私にとって六本木は、デザインについてのいろいろを知ることができる街だったんです。

AXIS

1981年に活動を開始、雑誌『AXIS』の出版をはじめ、デザインを中心とした幅広い事業を手がける。飯倉片町のAXISビルには、AXISギャラリーほか、直営店舗「LIVING MOTIF」をはじめ、レストランやスタジオ、書店なども。

会社をやめて独立してからは、長い間、南麻布にオフィスを置いていましたし、実は六本木1丁目に住んでいたこともあります。ホテルオークラの近くで、東京タワーがどーんと見えるのがお気に入りの部屋でした。ある日、向こう側からも見てみたいと思って、東京タワーの展望台に上って望遠鏡で眺めてみたことがあるんです。そうしたら、ご飯を食べているところまではっきり見えて、もうカーテンは開けられないな、と(笑)。それが直接の理由ではありませんが、住みやすい感じはしなくて、1年足らずで引っ越してしまいました。

「ワンダーランド」が消え、ビジティングするだけの街に。

時期は前後しますが、私が学生だった頃、六本木には東京大学生産技術研究所という施設があって、ときどきそこを訪れていました。今は六本木ヒルズになってしまった六本木6丁目のあたりとか、まわりには小さな住宅が密集する不思議なエリアがたくさんあったんです。そういう「ワンダーランド」がどんどん消えて、わかりやすい商業施設に変わっていった。そして今や、いろんなものがそろっているけど、目的のところに行って見て帰っておしまい。「ビジティングするだけの街」になってしまったわけです。

それがよくないことなのかどうかはわかりませんし、それでいいという考え方もあるでしょう。私はそもそも都会暮らしがあまり得意ではなくて、六本木が好きかと問われると、いや別に......と答えてしまうようなタイプ(笑)。昼の姿はよく知っていますが、夜の六本木については「飲む場所」という漠然としたイメージがあるくらいですから。商業施設と商業施設の間には、まだまだ不思議なエリアも残っていますしね。

巨大な商業施設があるだけでつながっていない。

今でこそ、六本木は「デザインとアートの街」を打ち出していますが、その歴史は意外と浅いんですね。このあたりは、江戸時代には武家屋敷が建ち並んでいた場所。戦後、米軍の施設や大使館ができたことで外国人が多く暮らすようになり、彼ら向けの飲食店が増えました。テレビ朝日もあるので、芸能人の街という印象も強いでしょう。

そんな中で、ディベロッパーが、デザインやアートをキーワードに商業施設をつくったことで、街のイメージが変わっていきました。ただ、その変化はかなり唐突なものでもあったと感じています。これは日本の開発の根本的な問題かもしれませんが、街全体の景観をどうしていくかという視点が欠けている気がするんです。

商業施設の中には公園もあるし美術館もあって、それ自体でひとつの街をつくっています。でも、巨大な施設がポツンポツンとあるだけでつながっていない。それも私が、六本木を掴みどころがない、脈絡がないと思ってしまう理由のひとつかもしれません。

六本木には、街をはしごする人がいない?

「『骨』展」をやったときに、気づいたことがあるんです。それは、施設間の行き来がしにくいということ。たとえば、東京ミッドタウンから国立新美術館に1回で渡れる横断歩道がなくて、信号がないところをみんなが好き勝手に歩くので危なくて仕方なかった。それは最近、ようやく改善されましたけど。

国立新美術館

東京大学生産技術研究所跡地に、2007年1月にオープン。国立美術館で唯一コレクションを持たず、国内最大級の展示スペースを生かした多彩な展覧会を開催。設計は黒川紀章氏、ロゴ・シンボルマークは佐藤可士和氏が手がけた。

アークヒルズからはじまって、六本木ヒルズ、東京ミッドタウンと、この街には美術館もホテルもレジデンスもある複合型の巨大商業施設が3つもあるのに、それらをはしごする人って少ないでしょう? 理由は、どこに行っても同じようなものばかりで、ひとつだけで事足りてしまうから。美術館もいくつもありますが、「どのイベントにしようかな?」と、ひとつの施設だけを目指すのが、外部の人の一般的な六本木行動だと思うんです。

アークヒルズ

港区赤坂1丁目と六本木1丁目にまたがる複合施設。オフィス、住宅、ホテル、コンサートホールなどが一体となった、民間による日本初の大規模再開発事業として、1986年に竣工。森ビルが手がける「ヒルズ」の原点でもある。

デザインやアートを謳う施設同士が、場当たり的に配置されていてつながりがないから、どこかひとつに行って終わりという街になってしまっている。ここに行くとこれがあるというのがもうちょっとわかりやすかったり、それぞれ個性があったりすれば、「今日はあそこに行かないとね」という目的意識も持てるし、場合によっては2つ3つはしごしたいと思うでしょう。ひとつの場所だけを訪れて「面白かったね」と言って帰る以上の何か、もう少し深い六本木体験が得られるというか。

道でつなぐ、情報でつなぐ、歴史でつなぐ。

ヨーロッパの街では、自動車を追い出して自転車でつなぐというケースがあります。これはとてもわかりやすい、フィジカルにつなぐやり方。そのほかに、情報でつなぐという考え方もあるでしょう。たとえば、ミッドタウンにいても、国立新美術館やヒルズでどんなイベントをやっているかがわかるようにする。あるいは、その間にある住宅街や小さな商店の様子が感じられる仕組みをつくるとか。

また、街の脈絡は歴史がつくってくれるものだとも感じます。もともと寺社があったとか城があったというエリアは、必ずかつての面影を残しているものだし、当時から続く街の魅力がなんとなく今に生きていますよね。でも、六本木にはそういうものがあまり見当たりません。

私の妻は、六本木にある某女子校の出身で、このあたりの昔話をよく聞かせてくれるんです。たとえば当時、4階建ての校舎の上にあがると海が見えたとか。幸いにも、その女子校の校舎は、昔の雰囲気を残しつつリニューアルされました。ほかにも、ミッドタウンの横には港区立檜町公園という古い公園がありますが、昔のままの姿を残していますよね。50年先、100年先という大きなビジョンを描くなら、歴史的な脈絡を感じさせる街づくりを、もう一度やってみてもいいかもしれません。

道なのか、情報なのか、歴史なのか。そうしたつながりをデザインすることが新しい脈絡をつくるし、そこから見えてくるものがあると思うんです。

インターナショナルな空気感だけは、うまく継承できている。

「六本木には脈絡がない」と言いましたが、ひとつ継承できているものといえば、先進的な高い文化イメージ。もっと、わかりやすくいえばインターナショナルな空気感でしょう。すてきな家具や輸入デザイン雑貨がほしいと思ったら、このへんをうろうろしていればあっという間に見つかるし、洋書だって手に入る。美術館も古典的なアートではなくて、現代アートや現代デザインと関わりのあるイベントをやっていて、イマドキ感を手に入れるには、本当にいい街だと思います。

考えてみれば、不思議な歴史を背負った街ですよね。武家屋敷にはじまり、戦後には米軍をはじめ、外国人がたくさんいるということで、インターナショナルなイメージがつくられました。最初は夜の街がメインだったかもしれないけれど、徐々に変わっていった。それが、この街を活性化させた源であり、今の六本木をつくった脈絡だと思います。

発表の場はあるのに、道具や材料が手に入らない不思議。

個人的には、六本木では展覧会を何度もやらせてもらっているし、クリエイションの発表の場としてしょっちゅう使わせてもらっています。それは、ここがデザインやアートに関心のある人たちが集まる、集客力のある場所だと思っているから。

クリエイターの視点から見ると、六本木は便利な場所であり、また不便な場所でもあるんです。理由のひとつは、道具や材料が手に入りにくいこと。また妻の話になりますが、彼女は高校時代に演劇をしていて、大道具をつくることになると、溜池の大きな材木屋まで歩いて買い出しに行ったそうです。でも今、六本木で展覧会や新作の発表会をしようとなったら、材料を買ったり加工をするのに、渋谷あたりまで遠出をするはめになります。昔からデザイン事務所も多いのに、何かをつくるための場がないのが不思議で仕方ない。発表の場がたくさんあるだけに、それが残念ですね。

ミッドタウンの中に、クリエイションの場をつくりたい。

かつて、ものづくりの場は、工場という大規模な生産設備と一体化しているのが当たり前でした。でも今は、ガラっと状況が変わっています。私は、パラリンピックの代表選手たちと一緒に義手や義足をデザインしていますが、昔だったら型をつくるのに数週間かかっていたのが、今は3Dプリンターさえあれば、一晩でできてしまうんです。

またインターネットの登場で、ものづくりをしている小さな店は世界につながりました。宣伝もできるし、直接販売もできる、一軒の店だけで商売が成立するようになったんです。今、個人の作家の手仕事が見直されているのは、そうした環境の変化も大きいでしょう。いわば、ものづくりに「新しい脈絡」ができたんですね。

これからの商業施設には、ミュージアムとショップとレジデンスだけではなくて、「つくる場」が混ざることも可能なのかなと思います。たとえば、現在日本でも広がっている「ファブラボ」のように、いろいろな道具や工作機械、3Dプリンターが使えるワークスペースでもいいし、職人がその場で何かをつくって売る小さなショップでもいい。いきなり常設は難しいから、まずはイベント的にでも。ミッドタウンの中に、そういうクリエイションための場をつくることができたら面白いですね。

ファブラボ

世界20ヶ国以上に拠点を持つ、実験的な市民工房のネットワーク。日本では、鎌倉、つくば、渋谷など、現在6ヶ所。3Dプリンターやカッティングマシンなど、デジタルからアナログまで、さまざまな工作機械を備えている。

取材を終えて......

今年4月からは、かつて六本木にあった東京大学生産技術研究所で教鞭をとっている山中さん。江戸時代の話にはじまり、50年後、100年後のビジョンまで。今回のインタビューは、まさに六本木の歴史と未来を語る「講義」を受けているかのようでした。それにしても、まさか六本木から海が見えたとは、驚きです。(edit_kentaro inoue)

RELATED ARTICLE関連記事