『新しいムーブメントを生み出す“スキマ”をつくるには?』

街を『自分ごと』に感じるコミュニティがカギ。(鈴木) サプライズが毎日、当たり前に起こる街に。(兼松)

六本木未来会議のサイトリニューアルに合わせて、クリエイターインタビューも企画を一新。六本木という街の課題を抽出して、それを解決するアイデアや具体的なアクションを提案していただくことになりました。 第一弾として登場するのは、「ほしい未来は、つくろう。」を合言葉に、暮らしと世界を変えるグッドアイデアを集めるウェブマガジン「greenz.jp」を運営する、鈴木菜央さんと兼松佳宏さん。 千葉と鹿児島、現在は東京から離れて暮らす二人が語る、「六本木に必要な"スキマ"」とは?

夜の街・外国人の街......そして今は計算されつくした空間。

鈴木菜央父親が広尾で、外国資本向けの建築コンサルタントをやっていたこともあって、僕はもともと港区民。その仕事では外国からエンジニアとか法務の専門家とかに来てもらうことが多かったのですが、彼らの中に滞在先は「六本木がいい」と希望する人もいて。土日に引越しの手伝いをする父親に、一緒についていったりした思い出があります。

兼松佳宏逆に僕は秋田生まれなので、最初はすごく緊張しました。夜の街、外国人の街みたいなのが刷り込まれてて(笑)。六本木の思い出はたくさんあるのですが、六本木ヒルズが建つ前に実験的に展開された「NEW TOKYO LIFE STYLE ROPPONGI THINK ZONE」というスペースは、当時大学生だった僕にとってまさに衝撃でしたね。街の中で最先端のアートに触れ、新宿や渋谷とは違う"六本木らしい遊び"の魅力に惹かれていきました。

NEW TOKYO LIFE STYLE ROPPONGI THINK ZONE

2001年、六本木ヒルズ開発のプレ・プロジェクトとしてオープンしたアートスペース(現在は閉館)。床には14×18mの巨大スクリーンがあり、映像や音響を交えた最先端のアートイベントが数多く行われていた。

恵比寿でウェブデザイナーとして働き始めてからは、徹夜明けの朝4時くらいに青山ブックセンター六本木店に行って、またそのまま仕事に戻ったり。一度、なくなりそうになったときには涙を流したほど、お世話になってました。ただ僕にとっては、"住む"とか"関わる"という意識はなくて、あくまで消費者として利用する街でしたね。

鈴木僕も最近は、ちょくちょく利用するようになりました。六本木で打ち合わせがあるときは必ず美術館をチェックして、「おっ」と思ったらふらっと入る。休みの日には、子どもと映画も観にくるし。

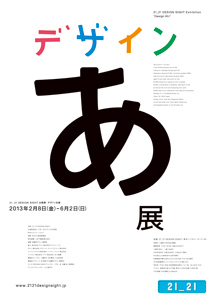

兼松この10年で六本木ヒルズや東京ミッドタウンができて、デザインやアートの街というふうに、急にイメージが変わりましたよね。それって実はスゴイことなんじゃないかと思ってます。「DESIGN TOUCH」のときには、ミッドタウン横の芝生がわいわい賑わっていてとてもピースフルでしたし、最近では「デザインあ展」とか、ものすごく混んでましたよね。親子でデザインやアートを楽しめて、行列までできるなんて画期的だと思います。

デザインあ展

2013年2月8日〜6月2日まで、21_21 DESIGN SIGHTで開催。NHK Eテレで放送中の教育番組「デザインあ」を、展覧会に発展させた企画。音や映像なども用い、子どもから大人まで、全身で体感しながら「デザインマインド」を育める仕掛けがたくさん。

鈴木他にも、浮世絵の展覧会をやったり、すばらしいものをさらにセレクトして、世に出していこうという姿勢はすごいと思います。ただ六本木って、計算されつくした空間に見えるんです。しっかり計画を立てて、整然と開発されているような。もちろんデザインとかアートとか、ハイブローな文化はつくっているし挑戦もしている。でも、新しいムーブメントを生み出しやすい街かというと、少し違う気がしていて。

新しいムーブメントはいつもスキマから生まれる。

鈴木見たこともないような新しいものって、「スキマ」からしか生まれないと思うんです。最初は社会のスキマではじまったものが、だんだん進化していって、美術館で展覧会をできるまでになるという流れ。六本木には、その最終到達点のイメージしかない。

僕が数年前に引っ越した千葉の外房って、すごくフロンティア感があるんですよ。使われてない家があったり、海があったり、まず場所としての魅力もあるし、面白い人も多い。土地が安いから気軽に店も出せるし、ちょっと薪ストーブつくろうか、なんて暮らしの実験をしてもいい。やりようによっては何でもできる、クリエイティビティを刺激されるスキマだらけなんです。

一方で今、六本木で何かやっているのは、山でいうと雲がかかった頂上近くの人だけ。じゃあ、どうなったらもっと魅力的な街になるのかと考えたときに浮かんだのは、やっぱりスキマをつくること。

一番わかりやすいのは公共空間の使い方で、六本木に滞在しながら作品制作を行う「アーティスト・イン・レジデンス」をやるとか、公園や広場が街の人に開放されるとか。経済原理からすれば、ムダかもしれません。でも、ヒルズやミッドタウンだけではなく、周辺の雑多なエリアも含めたダイナミックな場づくりに挑戦したら面白いなと思うんです。

デザインとかアートが活発に動くのって、ニューヨークでいえば1960~70年代のSoHoみたいな、みんなから見捨てられたような場所が多いでしょう。昔は家賃が安かったから、倉庫を改装してアトリエにして、そこからいろんなアーティストが出てきたように。

サプライズを起こして、心のブレーキを緩める。

兼松たしかにニューヨークって、いい感じのスキマがありますよね。タイムズスクエアに「SAY SOMETHING NICE」って書いた演壇とスピーカーを置いて、「君の服カッコイイ!」なんて叫ぶのが許されちゃうみたいに、アートやサプライズが街に溶け込んでいる。

SAY SOMETHING NICE

「街に休息を見つけ出す」をテーマに、ニューヨークのグッゲンハイム美術館が行ったエキシビションのひとつで、手がけたのはパフォーマンス集団「Improv Everywhere」。設置されたメガフォンから、世代を超えた多くの通行人がステキなメッセージを発した。

でも実は、六本木にもそういうスキマはあるんじゃないかなあ? 僕、去年の夏、大江戸線の六本木駅の出口で、とある人の誕生日をお祝いするためにサンタの格好で立っていたんです。真夏なのに髭をつけてジャケットを羽織って。そしたら予定時刻を過ぎても姿が見えず、ずっと待つことになってしまって......。

鈴木さすがは、グリーンズの「チーフサプライズオフィサー」!

兼松それは「サンタのよめ」(http://santanoyome.com/)というプロジェクトの一環なんですけどね。サンタのよめは、サプライズを仕掛けて幸せの循環を生み出すプロジェクトなんですが、シナリオが毎回凝っていて面白いんです。自分もキャラをつくっていたから、たまに話しかけられても、「ホゥ、ホゥホゥ~」なんてニホンゴワカリマセン的に演じたり(笑)。

あれが渋谷だったらもっとイジられるだろうし、僕が住んでいる鹿児島だったら、おばちゃんに「あんた、何しとっと?」って絶対突っ込まれる。でも六本木の街角では、「いるよね、こういう人」って、すごくいい距離感でほっといてくれつつ、ちゃんと舞台っぽくもしてくれる。不思議とそれが心地よかったんです。

ニューヨークと同じように、六本木にも、ある意味ゲリラ的な取り組みを許容してくれる空気感があるんじゃないでしょうか。ただ、ふだんそういうスキマに気づけないのは、きっと僕らを含めたみんなが心のブレーキをかけているから。それを緩める方法って、あると思うんです。

鈴木というと、具体的には?

兼松毎日いろんな場所で、サプライズが当たり前に起こる街になると面白いなあと思います。たとえば、行きつけのパン屋さんが30周年を迎えるとするでしょう。そうしたら、じゃオレはシナリオ考えるよとか、私は映像撮りますとか、小道具をつくりますとか、それぞれできることを持ち寄って、お客さん側で30周年をお祝いして、日頃の感謝を伝えるサプライズができないかな、とか。

ただお金をかければいいってもんじゃないから、知恵とかアイデアしだい。サプライズのいいところは、水面下で進めなければいけないってこと。やっぱり秘密を共有するとメンバーがなんだか仲良くなって、コミュニティがあったまるんです。

鈴木でも、そのメンバーはどうやって集めるの?

兼松僕なら、お店の外でスタンバって、出てきた人に声をかける(笑)。とりあえず、3人くらい集めればいいかな。菜央くんの好きなデレク・シヴァーズの「社会運動はどうやって起こすか」って動画があるじゃない?

http://www.ted.com/talks/derek_sivers_how_to_start_a_movement.html (日本語字幕も表示可能)

鈴木あるフェスで、ひとりの男が変な踊りをしてて、続いてそれをマネをする男がいて、3人目が踊り出すと、つられてまわりみんなが踊り始める。たったひとりのサプライズが勝手に伝播して、ムーブメントが起こるんです。

兼松「ここにステージがあるよ、何かやってください!」だと緊張して誰も踊らないけど、「店長の◯◯さんを喜ばせるために一緒にやろうぜ」ならやりやすい。六本木ならこだわりのお店も多いし、「その店が好き!」という共通点だけで、けっこう話が弾むじゃないですか。

サプライズの面白いところは、サプライズする側が仲良くなるだけじゃなくて、サプライズされて感動した側も、「次は誰かにやってあげたい」って純粋に思うことなんです。すると今後は、パン屋さんが常連さんの誕生日をお祝いするサプライズを仕掛けるかもしれない。そうやって「贈り物の循環」が生まれていくんです。

そもそも「公共空間」って、なんだろう?

鈴木お店とか公園、広場や駅など、いわゆる「公共空間」についてもう少し考えてみたいんですが、そのとらえ方には大きく分けて2つあると思うんです。ひとつは、「公共空間」が用意されていて、そこに自分が入っていくという考え。もうひとつは、一人ひとりの「個の領域が重なりあったところが公共空間」という考え方。

前者でわかりやすいのは、ディズニーランドとか六本木にある美術館とか。でも、盛り上がっている地域や場所には、必ず後者の空間ができているんです。サプライズの話でいえば、その重なりが、みんなの大好きなパン屋さん。

兼松一人ひとりにとって大切な一軒のお店をきっかけに、その重なりが生まれていくと面白いですよね。

鈴木池袋に「魚串炙縁(うおくしあぶりえん)」という居酒屋があります。特別な料理を出すわけでも立派な店構えでもなく、しかも立地は駅から15分くらい。何年か前に、店長が「もうつぶれる」って宣言をしたら、店員が「ちょっと待って」と。

3年後に店が繁盛する様子をみんなで妄想して、たどり着いた答えは「お客さんを徹底的に愛して、愛される店をつくる」こと。そこで、3年後にやっているであろうことを書き出して、すべて試してみた結果、居酒屋日本一を決める「居酒屋甲子園」というイベントで、決勝まで進出してしまったそうです。

しかも、そのとき店のすばらしさをプレゼンしたのは、店を愛するお客さんでした。これがまさに、お店という公共空間がコミュニティになった実例。お店とお客さんが一対大多数の関係だとそうはならないけど、一対一になることで、いろんなことが起きる。そういう意味では、やっぱりカギはコミュニティなんですね。

もうひとつ実例をあげると、ヘルシンキではじまった「レストランデイ」というプロジェクトでは、登録した人が、花屋さんや公園の一角でコーヒーを出したり、クッキーを焼いたり、おのおのお店を開きます。僕は、六本木という街が、このレストランデイみたいに、個人が積極的に関わっていける場所になるべきだと思うんです。

レストランデイ

誰でもどこでも、一日だけ自由にレストランが開けるフードカーニバル。フィンランド・ヘルシンキから世界各国へと広まり、2011年には日本にも上陸。春と秋の2回開催され、次回は2013年8月18日を予定。

「マイ街づくり」で街のデザインを民主化しよう。

鈴木店ベースじゃなくても、コミュニティはつくれますよね。兼松くんが到着する前に、ミッドタウンの芝生がきれいだって話題で盛り上がっていたんだけど、たとえばその手入れをするおじさんの話を聞いてみるとか。

兼松話を聞いたら、芝生を眺める目線も変わるでしょうね。「私もやりたい!」って人も増えるかも。

東京ミッドタウンの芝生

インタビュー中に登場したのは、ミッドタウン・ガーデンの芝生広場。港区立檜町公園と連続した、約940平方メートルにおよぶ広場の周辺には、桜やクスノキ、紅葉など四季の植物も。季節によって張り替えを行うことで、一年中、緑のままの芝をキープしている。

鈴木まずは、誰でも参加できるような「場」をつくること。ミッドタウンもヒルズも、今は消費する、見に来るということでしか参加する方法がありませんよね。

言ってみれば、街づくりのデザインが民主化されていないんです。デザインって、「課題を解決する手法」だと僕は思っています。六本木が雲の上の人たちだけのエリアから、民主化された最前線のエリアになっていく。そこには主婦も来るし、学生も来る。芝生のおじさんから掃除のおばさんまで、みんなの顔が見えて、みんなが街づくりに参加できるスキマをたくさんつくる。そして、対話の中から何かを生み出していく。

兼松街づくりというと、大きすぎると感じる人も多いかもしれません。だから、グリーンズが関わっている「丸の内朝大学」のソーシャルクリエイティブクラスでは、「自分ごと」からはじめる「マイ街づくり」をテーマにしているんです。それぞれが何気なく住んでいる場所を、思い出の場所にするためのアイデアを考えるんですが、それぐらいの範囲ならできることっていろいろありますよね。

いつも思うのは、自分のとなりの部屋に住んでいる人とは、実はものすごいご縁があるかもしれない、ということです。収入が同じくらいとか、駅から徒歩何分がいいとか、何かしらの条件が偶然似ていたから同じ物件に住んでいる。それなのに、知らない同士なのはちょっともったいない。だから、同じ街に住んだり働いたりしている人たちを、それぞれの「マイ街づくり」でつないでいきたいなと思って。それは六本木でもできそうですよね。

鈴木きっと半年くらいすると、芝生のおじさんに声をかける人が増える。「こないだ話を聞きましたよ。イベントがあると芝、荒れるんですって? 大変ですね」って。

兼松ちょっとニッチだけど、「芋洗坂が好きな人、集合!」っていうだけでも人が集まるかも? それぞれ思い出やエピソードもあるだろうし、お気に入りの店があればサプライズをしてみようとか、物語を共有することでいろいろアイデアが広がると思うんです。

「自分ごと」にするためのクラブ活動&サプライズ感謝祭。

鈴木ゴールの設定というのは、すごく重要だと思いますね。「街のためにやってください」だと共感は得られないし、ただ巻き込もうとすると「ちょっと違う」となってしまうから難しい。

僕が思うに、六本木という場所を通して人々がつながり、人間関係が豊かになって成長していくっていうのをゴールにすると、参加する理由になる。そして、それぞれが「俺らが六本木をつくってるぜ」って思えれば、ムーブメントになって勝手に広がっていく。イベントを企画して終わりじゃない、長い話なんですけどね。

兼松もちろん、ミッドタウン主催でもいいと思うんですけど、「ミッドタウンの◯◯さん」みたいに、個人が言いだしっぺになるともっと気持ちが伝わって、乗りやすいかもしれないですよね。ちなみに、菜央くんなら具体的に何をする?

鈴木働いている人も、遊びにくるだけの人も、六本木に関わりのある人たちみんなが、「自分ごと」で街をとらえられるようなコミュニティづくりかな。トップダウンだと結局今までと同じだから、そう「六本木◯◯クラブ」がいっぱいできるイメージ。付け髭をつけて集まって飲む「六本木ひげクラブ」とか、「六本木芝生クラブ」とか。

兼松僕は「青山ブックセンター六本木店 勝手に感謝祭」やりたいです。デザイナーの方とか乗ってくれる人も多いんじゃないかな。やっぱりみんな今、街への感謝を伝える機会があまりにも足りていない気がしていて。お世話になっているお店や区役所に、「ありがとう」を伝えにいきたいです。

青山ブックセンター六本木店

東京メトロ六本木駅徒歩30秒、六本木通りに面した書店。写真集やデザイン・建築などのビジュアル書を数多く揃えるほか、六本木という街の今を感じられる独自のブックフェアも開催する。かつては朝5時までの営業で、クリエイターを中心にファン多数。

鈴木お客様感謝祭ってのはよく見るけど、お客様側が集まって、内緒でサプライズ感謝祭をする。

兼松「アマンド大感謝祭」もいいかもしれませんね! いつもは店の前で待ち合わせるだけだったから、今日は入ってみようって。ここで公開しちゃっているので、サプライズにならないかもしれませんが(笑)。

取材を終えて......

ただ公共空間の使い方を考えるのではなく、コミュニティをつくることでプロジェクトが生まれ、いつしかムーブメントになっていく。実例を交えたお二人の話は、とても納得できるものでした。グリーンズはまさに今、虎の門に「リトルトーキョー」という新しい街をつくる実験をしているそう。そこにはきっと、ワクワクするような、たくさんのスキマがあるのでしょう。一度、見に行ってみたいものです。(edit_kentaro inoue)

RELATED ARTICLE関連記事