あなたは六本木をどうデザイン&アートの街にしますか?

中心から染み出す小さな古いビルをアーティストやデザイナーの居場所に変える。

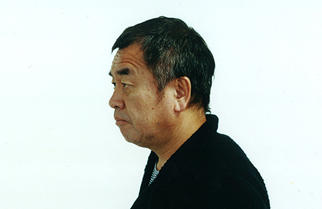

建替えが行われている銀座の歌舞伎座をはじめ、スコットランドに新設するヴィクトリア・ アンド・アルバートミュージアムなど、国内外でいくつものプロジェクトが進行中の建築家・隈研吾さん。サントリー美術館の建築デザインを手がけるなど、六本木との関わりも深い隈さんにとって、六本木とはどういう街なのか。デザインとアートの街づくりのために建築はどのような役割で機能するのか、お話を伺いました。

住宅地でありながら盛り場でもある2面性。

六本木とのつきあいは大学院の頃からです。僕が通ったのは東大の生産研(生産技術研究所)にあった原広司先生の研究室で、当時生産研は六本木にあったんです。生産研に来たかった理由のひとつは、六本木に来たかったから。横浜に住んでいたので文京区の本郷は遠いし、おとなしいけれど、六本木は楽しそうだったから(笑)。

東京大学生産技術研究所

生産に関する科学的総合研究を目的とした研究所。大学の研究所としては日本最大級であり、世界でも屈指の規模をほこる。2001年に現在の駒場に移転するまで40年近く六本木(現在の国立新美術館がある場所)にキャンパスを設けていた。

東京大学生産技術研究所提供

なので、六本木から青山通りにかけては、ゆかりのある場所ではありますね。事務所もずっとそのあたりにありましたし、僕が一番好きな六本木でもあります。あのあたりは、住宅地でありながら盛り場でもあるという2面性が面白い。六本木の中心部は盛り場にばかり染まってしまったけれど、もっと住宅地を残したような街づくりができたらいいなと思います。

中心から染み出すもの。

六本木にはミッドタウンのような中心的なものは既にあるわけだから、そこから染み出すもの、スピルアウトするものをどう面白くするかが重要だと思うんですね。そしてデザインやアートの街になるなら、クリエイティブな人たちの居場所が必要だとも思います。例えば、まだ駆け出しの、これからっていうアーティストやデザイナーの居場所として、小さな古いビルを生まれ変わらせる。そういうプロジェクトには建築家として、とても興味があります。

まずはどのビルを選ぶかが重要で、どこでもいいというわけではないんですよ。面白いなと感じる場所を将棋みたいに点で攻めていく。鍼灸のツボみたいなもので、六本木のツボをマッサージする、じゃないけど、そこが変わると街が変わっていく、というポイントが都市にはある。その「都市のツボ」が分かるためには、街を歩かないとダメだし、単に歩くだけではなく朝昼晩、飲み食いを含めフルスペックでその街とつきあって、なんとなく分かる、というものなんだと思います。

すべての建築家はリノベーションをする人である。

古いビルを生まれ変わらせるときに大切にしたいのは、その「ボロさ」をどうやって残すか。どう継承していくか。ボロさの本質というのはたぶん、スケール感や素材感、時間の重なり方といったもので、それは、「生物としての人間」が居場所として安心する要素なんだと思うんです。新たに手を加えると失われてしまうことが多いし、そもそも「計画」という行為の中には、ボロさの良さを破壊する力が含まれている。でも、これからは「ボロさの本質を残せる計画」というものが、あり得るのではないかと思っています。

リノベーションが注目されていますが、僕は「すべての計画はリノベーションである」と思っています。新しくビルを建てるときも、土地は以前からあるわけだから、「土地のリノベーション」でもある。その場所の何かを継承する。そういう意味では新築だってリノベーション。要するに「すべての建築家はリノベーションデザイナー」だって定義しちゃったほうが、これからは分かりやすいんじゃないかな。

東京ミッドタウン・ガーデンアーチ

今回撮影を行ったのは、ミッドタウンの緑地からサントリー美術館へと道をつなぐ、ガーデンアーチ。太鼓橋の愛称でも呼ばれるこの橋は、隈研吾氏によるデザインです。

完成した後も関わっていきたい。

六本木の古いビルをリノベーションしてアーティストやデザイナーの居場所をつくる。その設計をもし自分が手掛けるとしたら、完成後の運営にもぜひ参加したいですね。例えば、1階にカフェをつくって、そのカフェを自分がやるとかでもいいんですけど(笑)。建物は作って終わりではなく、その後も関われるほうがいい。設計の理想は自分の家みたいなものを作ることだと思うんです。家にいろんな人に来てもらう。それを主人としてもてなす。建築の原型は、そういう意味でも家にあると思います。

オフィスビルだって原型は家です。19世紀に家の中の執務室みたいなところが拡大し、だんだんオフィスになっていったわけで、人がそこに居る、ということが人間同士のコミュニケーションの基ですよね。人が居なくなっちゃったら、その建物からは魂がスーっと抜けていってしまう。

建物も街も生き物だ。

住宅の設計をしていても感じるのですが、人が居なくなった家って空気が全然違うんです。埃が溜まっているわけでもないんだけど、しばらくすると、あ、住んでないなってわかる。建物って生き物なんです。街も同様で、そこをつくった人たちとの関わりがなくなっちゃう街って、生き物じゃなくなっちゃう気がする。自分が手掛ける建物や街は、やっぱり、その生き物度合いをちゃんと保っていてほしいと思います。

僕は〈サントリー美術館〉を手掛けましたが、5年経った今も美術館の人たちとはつながっていて、そういう場所があるから、ミッドタウンとも縁が切れずにいるしお店もいくつか手掛けたので、来ているうちに知り合いも増えました。そういういろんな人間同士の継続性があるということが、ひとつの建物だけではなく、街も「生き物」にしてくれるんじゃないかな。

サントリー美術館

"美を結ぶ。美をひらく。"をテーマに数々の企画展を開催している美術館。2007年にミッドタウンに移設され、その設計デザインを隈研吾氏が手がけた。"都市の居間"をコンセプトにした、やすらぎ溢れる美術館では、展示作品はもちろん、こだわり抜かれた和の空間自体を楽しむことができる。

©木奥恵三/画像の無断転載禁止

どんな人工物をつくっても自然には負ける。

好きな街は、スコットランドのエディンバラです。僕らは今、スコットランドの「ヴィクトリア・ アンド・アルバートミュージアム・新館」をつくっていて、建つのはダンディという街なのですが、打ち合わせはよくエディンバラで行われるんです。そこは、ちょっと魔物が住んでいるような不思議な街なんですよね。

ヴィクトリア・ アンド・アルバートミュージアム

イギリス・ロンドンにある国立の博物館。現代美術、古美術、デザインなど、様々な分野のコレクションが400万点近く寄贈されている。ダンディ(スコットランド)館建築に際し、その大胆な建築デザインが評価され、隈研吾氏が選抜された。

まず地形の使い方が面白い。街のなかに突然、崖が出現したりするんです。しかも、いろんな種類の崖がある。建築家・エンリク・ミラレスが設計した「スコットランド議会」の脇にも自然の崖があって、ちょっと怖い。なんでここに? って思うくらいです。でも、それを目の当りにすると、人間がどんな人工物を作ってもこの崖には負けるって思うし、自然の厳しさを怖いと思う人間って弱い生き物なんだな、っていうのも分かる。

スコットランドと日本の自然の感じ方というのは近いところがあって、六本木だって、実は地形的には崖も多いんですよ。ミッドタウンの敷地の中にだって崖があった。日本は少し地形をならし過ぎたのかもしれません。

自分にあった小さな場所。

東京はいろんな意味で、とても「住みやすい街」としてつくられてきたと思います。「そもそも東京の都市景観はひどい」とか、日本人はみんなワイドショーのコメンテーターみたいに言うけれど、俯瞰的に言えばどの都市だって景観がひどいとか、いろいろあるわけです。でも、東京は公共交通機関がしっかりしていて移動もしやすいし、何よりも、「都市の中の多様性」がある。

東と西と中央・中心といったそれぞれの場所で、それぞれがエンジョイできる「小さな場所」がたくさんある。それはとても珍しいことです。世界中、多様性のある都市はあっても、エンジョイできる場所は限られている。東京の魅力はエンジョイできる場所、「自分にあった小さな場所」がたくさん探せるところ。その場所と自分との関わりを深くしていけば、より住みやすい街になると思います。

生き物が棲みやすいヒダのある街。

「自分にあった小さな場所」って、例えて言えば「ヒダ」みたいなものなんです。ヒダがあると、異なるものも共存できる。例えば、海の中のイソギンチャクのヒダの中には、いろんな生物が棲んでいますよね。地上でもあんまりフラットな平野には棲みにくいけれど、ヒダがあると隠れる場所があって、生物が棲みやすい。

六本木は東京の中でも、ヒダが多い街だと思います。僕が六本木が好きだと思う理由もそこにあります。最初に言った静かな住宅地と賑やかな盛り場の2面性を可能にするのがヒダで、そういうものが失われるということは、街としての魅力が失われることでもある。

マテリアル革命をリードしたい。

建築家として関心のあることのひとつは、マテリアルです。僕らはいま、建築のマテリアルが大きく変わる時機にあると思っています。20世紀の街は基本的にはコンクリートでできていて、ほとんどの建物がコンクリートに薄いものを貼る、という作り方をしてきました。でも、その作り方は人間の歴史で見ると、ここ100年くらいの話しで、その前は木でつくっていたり石を積んだりしていた。この100年の工業化のコンクリートの時代を越え、人間に適したやわらかい作り方に、どうやって還っていけるか。今はその大きな境目であり、僕自身、その「マテリアル革命」をリードできたら、と思っています。

どの場所に行っても、昔はそれぞれに得意な素材があり、それで「巣」をつくってきた。そういう「それぞれの場所の巣の作り方」が学びたいと思うから、これまで仕事をしたことのない新しい場所から仕事を頼まれると、たぶん損するだろうなと思っても(笑)、行って、経験してみたくなる。

六本木も、六本木ならではのマテリアルってあると思いますよ。探してきたときは、こんなの本当かな? って、一種の冗談に聞こえるようなことも、その物語を蓄積していくことが重要で、物語って時間が経てば経つほど、重みを増してくるものだと思います。

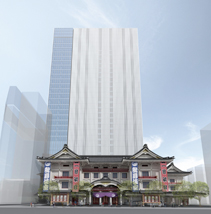

歌舞伎座の建て替え(第五代歌舞伎座)

老朽化改善のため、2011年から改築工事を行なっている銀座・歌舞伎座。その設計を隈研吾氏が手がけている。"時代の継承"をテーマに従来の殿堂を生かしながら、商業施設も併設される新しい"歌舞伎座"は、2013年春の完成予定。

提供:松竹(株)・(株)歌舞伎座

取材を終えて......

ミッドタウン・タワー7階にある、とある会議室。目の前に広がる檜町公園の紅葉を眺めながら隈さんのインタビューは始まりました。数々の建築を手がけている隈さんがおっしゃる"建物も街も生き物"という建物の在り方は、とても斬新でした。ただ建物があって終わりではなく、そこに集まる人・コトがあって街が完成する。デザインとアートの街を目指す上でのキーポイントを教えていただいた気がします。(edit_rhino)

RELATED ARTICLE関連記事