INTERVIEW

171

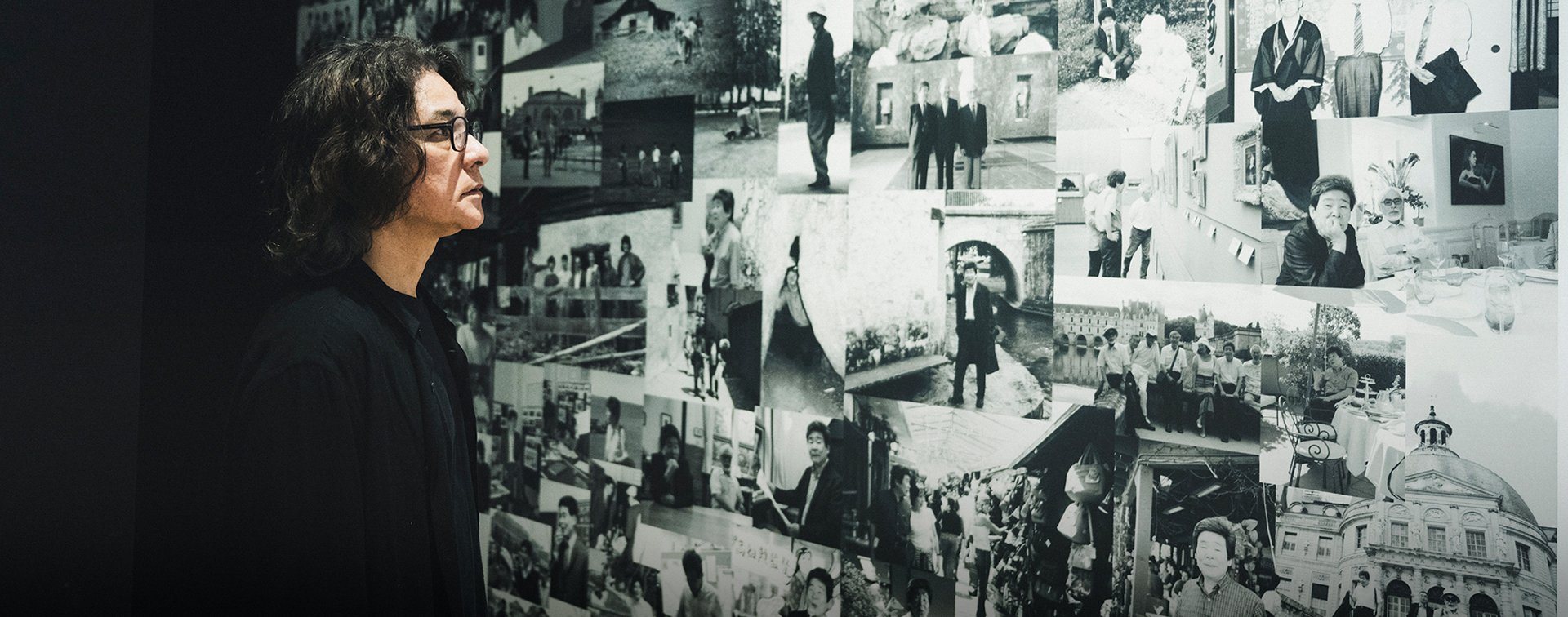

Shunji Iwai / Film Director

岩井俊二映画監督

Shunji Iwai / Film Director

『新しい時代の哲学に響き合う、これからの物語を創造する』【前編】

過去の叡智に眠る、未来のルネッサンスの種。

update_2025.09.03

photo_tada/ text_ikuko hyodo

クリエイターは、必ずしも年齢とともに若さを失うわけではない。

僕にとって高畑勲さんは遠縁の親戚にあたり、生前はいろいろとお世話になり、たくさん勉強させてもらいました。僕にできることがあれば微力ながら何でもお手伝いしたいという思いで、『高畑勲展』のスペシャルサポーターへのお声がけをいただいたときは、二つ返事で引き受けました。

高畑勲展 日本のアニメーションを作った男。

高畑勲氏の生誕90年と、その人生に大きな影響を与えた太平洋戦争終結からちょうど80年にあたる2025年。彼の仕事を振り返る大規模な個展が開かれている。麻布台ヒルズ ギャラリーにて、2025年9月15日(月・祝)まで開催。

https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/takahataisao/index.html

画像:『火垂るの墓』セル画+背景画 © 野坂昭如/新潮社,1988

高畑さんと初めてお会いしたのは、大学の卒業を控えた頃。在学中、映画研究会に所属して自主映画を撮っていたとき、映像業界はどんなものなのかを知りたくて、子どもの頃から世話になっていた叔父にまずは相談をしました。そうしたら高畑さんとつないでくれて、「二馬力」という宮崎駿さんが設立した事務所で対面することに。当時は映像業界でやっていける自信がなく、聞きたいことも漠然としていたのですが、そんな僕の迷いを見抜いたのか、「好きなことを仕事にするなんて、簡単にできるわけがないだろう!」といきなり言われてしまいました(笑)。そこから2時間くらいは、いろんな映画の批評を述べていらして。想像以上に強烈な出会いではありました。

高畑作品のなかで特に好きなものを挙げるなら、まずはその早熟ぶりに衝撃を受けた『太陽の王子 ホルスの大冒険』(以下『ホルスの大冒険』)。長編アニメ監督としてのデビュー作ですが、弱冠33歳でこんなにすごいものをつくってしまったのかと驚きました。一方、『かぐや姫の物語』(以下『かぐや姫』)は、晩年の技術的にも円熟された中に、若々しさと荒々しさとがほとばしっている作品。両極端な2作と言えますが、ともに鮮烈な印象を覚えます。クリエイターは必ずしも年齢とともに成熟し、若さを失うばかりではないのだと実感させられる作品です。

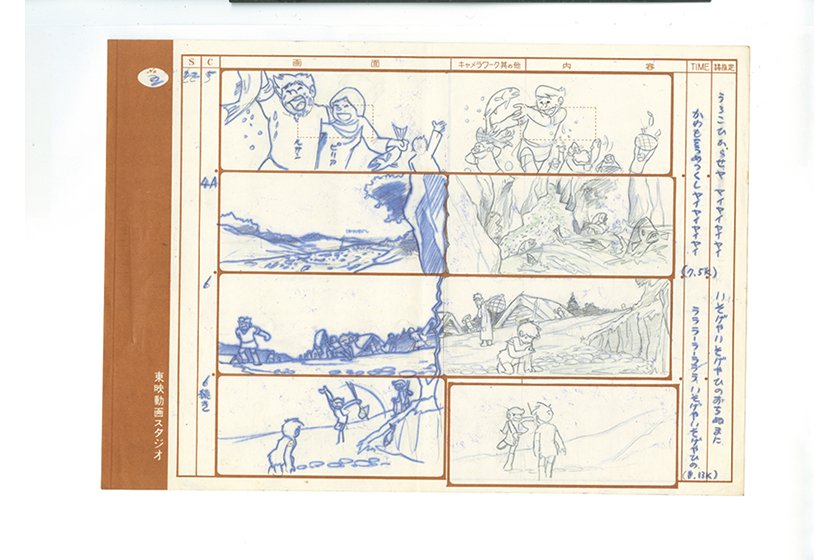

太陽の王子 ホルスの大冒険

1968年劇場公開。場面設計・原画を宮崎駿氏が、作画監督を大塚康生氏が務めるなど、東映動画スタジオの精鋭スタッフが集結。太陽の剣を託された少年ホルスが少女ヒルダや動物たちと出会い、悪魔と戦うために村人と団結する冒険物語。子どものみならず、大人も楽しめる画期的なアニメとして話題を呼んだ。

画像:『太陽の王子ホルスの大冒険』で使われた絵コンテの一部 ©東映

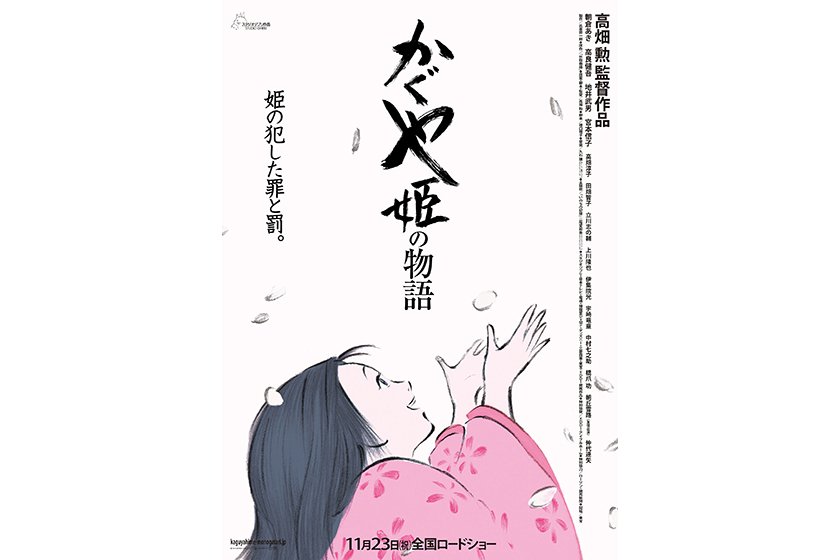

かぐや姫の物語

2013年劇場公開。誰もが知る竹取物語の筋書きはそのままに、誰も知ることのなかったかぐや姫の「心」を描き、やわらかな線描とともに新たな世界観を生み出した。監督としては14年ぶりに手掛けた本作を、高畑氏自身が「今日のひとつの到達点」と語っていた。

画像:『かぐや姫の物語』ポスタービジュアル © 2013 Isao Takahata, Riko Sakaguchi/Studio Ghibli, NDHDMTK

子どもながらに違いを感じた、高畑作品。

『ホルスの大冒険』は、僕が5歳のときに公開されたアニメ映画。割引チケットをもらったので親に連れて行ってくれるようせがんだのですが、残念ながら観に行くことができませんでした。たまたま近所の友だちが紙芝居バージョンを持っていたので、映画の代わりに見せてもらった記憶があります。子どもの頃から、高畑さんや宮崎さんが所属していた東映動画(現:東映アニメーション)の作品は身近な存在でした。『長靴をはいた猫』や『空飛ぶゆうれい船』は、小学校の体育館で授業の一環として行われた上映会で観た記憶があります。ほかにも当時は、プロ野球のナイター中継が雨で中止になるとアニメが振り替え番組として放映されることがよくあったので、喜んで観ていました。

高畑さんたちの作品は、ほかのアニメとはクオリティがまったく違っていて、子どもながらに抜きん出たものを感じ取っていました。のちに『ルパン三世』や『侍ジャイアンツ』などのテレビアニメが制作されると、僕も「またあのチームだ!」とひとつのブランドとして追いかけるように。さらに『アルプスの少女ハイジ』を経て『赤毛のアン』の頃になると、アニメ好きの友人たちと夢中になって新作の話をしていました。高畑さんが遠縁であることを知ったのは、ちょうど『未来少年コナン』がテレビ放映されていたタイミングでした。同級生の間でもすでに著名な人だったので、誇らしい気持ちになったのを覚えています。

何を、どう描くのか、ずっと考え続けている。

僕自身が映像をつくる世界に触れたのは18歳のときですが、以来「何を描くのか」と「どう描くのか」という2つの課題に取り組み続けてきた気がします。撮影現場で行うことだけを映画監督の仕事とするならば、3年くらいの間に1、2カ月程度しか監督をしていないことになるかもしれませんね。それ以外の時間はというと、ずっと何かを探求しています。それこそマグロ漁みたいに、1匹を捕まえるのは一瞬ですが、そのために何カ月も海の上を漂うイメージに近いのかもしれません。ようやく獲物、つまり描く対象を定めたら、脚本を書き上げて、いよいよ撮影に臨みます。その後も、半年くらいは編集作業に没頭する。ひとつの作品を完成させるまでに、あらゆる角度から素材と対峙し、途方もない時間を費やします。なかでも圧倒的な割合を占めるのが、書いたり、構想している時間です。

素材との向き合い方で多くのことを教えてくれるのが、高畑さんの知る人ぞ知る作品『柳川堀割物語』です。"柳川堀割"とは、福岡・柳川地域に張り巡らされた水路のことで、地元の人たちは長年、豊かな水と共生した暮らしを営んできました。高畑さんという非常に凝り性な人が、それを題材として選んでいること自体が興味深いですし、表現としてもアニメに昇華するのではなく、ドキュメンタリーとして柳川の風景や暮らしを実写にしています。ふとしたシーンで"高畑イズム"と"柳川堀割イズム"ともいうべきものがクロスオーバーする瞬間があって、そういう意味でも学び多き作品です。あくまでも想像ですが、高畑さんはおそらく自分の創作云々というより、純粋に柳川の人たちの歴史と生き様を見てほしくて、映像に残そうと思ったのではないでしょうか。だからこそ、このドキュメンタリーを観た人は、高畑さんの目線をとおして感情移入し、自分も誰かに伝えたい思いに駆られてしまう。淡々とした映像ながら、並々ならぬ熱を持った作品です。

柳川堀割物語

高畑氏が監督・脚本、宮崎駿氏が制作を務め、福岡県柳川市の掘割(水路)のそばに生きる人々を追ったドキュメンタリー。高度経済成長期に汚染された掘割を、市民と役所のいち係長が協力して浄化。水の再生過程を実写とアニメーションで描いている。1987年制作。高畑勲展の関連イベントとして、岩井さんと映像研究家の叶精二氏による本作をテーマにしたトークセッションが2025年8月1日に行われた。

画像:柳川堀割物語/© Studio Ghibli/発売元:ウォルト・ディズニー・ジャパン/発売・販売元:ハピネット・メディアマーケティング/価格:DVD4,180円(税込)

オリジナル作品と原作もの、それぞれの難しさ。

今のところ僕の代表作と呼ばれるものは、ストーリーや脚本を自分で手がけた作品がほとんどです。なので、「オリジナルしかやらないのですか?」とよく聞かれるのですが、そんなつもりは微塵もなく、原作ものにも多数取り組んでいます。オリジナル作品も積極的につくっていきつつ、原作ものにも前向きに挑みたい。自分にとっては、その両方に学びがあると信じています。

オリジナル作品は、何もないところからストーリーを生み出さなければいけないのが大変。その観点から、魅力的なストーリーがすでに存在している原作ものであれば、プロジェクトがスムーズに運んでいくものだろうと、経験の浅い頃は思っていました。実際はまったく違いましたね。しかも、たまたま僕がこれまでに関わった原作ものは、予算規模が大きいものが多かったのです。制作費がかかる作品ほど出資者が慎重になるのは当然で、いくつものピースが揃わないとゴーサインが出ない。そのため大作はちょっとしたことで "飛んで" しまいがちで、成立する確率が低くなってしまう。しかも僕の場合、原作をそのまま映画に落とし込むのではなく、大胆な改変や脚色をしたくなるタイプなので、より難しかったのだと思います。だから、我々が日々楽しんでいる原作ものの映画は、数多くのハードルをクリアして成立しているんですよ。

撮影場所:『高畑勲展─日本のアニメーションを作った男。』(会場:麻布台ヒルズ ギャラリー 会期:2025年6月27日~9月15日)

RELATED ARTICLE関連記事