あなたは六本木をどうデザイン&アートの街にしますか?

森の中に小さなアートの学校を作る。(椿) 感受性を育む大きな森をつくりたい。(長嶋)

現代美術家であり、京都造形芸術大学の美術工芸学科長でもある椿昇さん。そして「ラフォーレ原宿」の年間イメージ広告などを手掛けるアートディレクターの長嶋りかこさん。ふたりへのインタビューは、「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012」の一環として、芝生広場の特設ステージにて公開で行われました。期間中に設置されていた『Mountain GYM』のてっぺんからは、お隣の桧町公園も見渡せます。ではおふたりに最初の質問です。六本木をデザインとアートの街にするために、椿さん、長嶋さんだったら何をしますか?

感受性を育む大きな森。

長嶋りかこ私だったら、まずは大きな森をつくりたい。六本木の街の中に、どーんと大きな森を。都市に住んでいると森に触れる機会が少ないと思いますが、森というのは、システムみたいなものでオートマチックに整理しきれないところだと思うんですね。そういう「整理しきれない環境」が小さい頃から身近にあることって、結構大事なんじゃないかと思うんです。そういう場所にいると、もっとアートに対しての感受性も育つんじゃないかと思っていて、だから、デザインとアートの街にするために、まずは森をつくる。

その森には動物もたくさん住めるようにして、人の手でつくられたものではあるんだけど、今六本木にあるような緑のボリュームよりずっと大きく、もっと動物的な森ができたらいいなと思いました。

椿昇最初に長嶋さんがおっしゃった「整理しきれない環境」というお話が非常に重要だと思うんですね。僕は、アートは基本的に整理しきれないものだと思っていて、アート自体がアーティフィシャルというように、人工的なもの、人間が生み出すもの。自然を受けて僕たちが自然の中に違和感をつくり出していく仕事だと思うんです。

対談が始まる前に、ちょっとお話しして面白かったのは、長嶋さんが小さい頃にクリスト(クリスト&ジャンヌ=クロード)の「アンブレラ・プロジェクト」を見たことがあるという。それって何歳くらいですか?

アンブレラ・プロジェクト

ブルガリア生まれのクリストと、夫人でもあるモロッコ生まれのジャンヌ=クロードによる作品。巨大な青い傘が稲田や山の上、川の中などに広がっている。地域の住民はもちろん、外務省や政治家、財界人までも巻き込んだプロジェクト。

長嶋小学3年生だったから、8歳くらいですね。出身が茨城なんですけど、茨城のすっごい田舎の田んぼの中に、彼らの作品がばーっと展開されていた。それまでアートなんて見たことなかったんですけど、初めて「そういうもの」を見たっていう衝撃があって、とても印象に残っています。

椿何で田んぼに巨大な青い傘があるのか、最初はわからなかったでしょう?

長嶋全然わからなかったですね。

椿僕ね、意味なんてわからなくていいと思うんですね。でも、子どものときの「原体験」みたいなものってすごく大きくて、その衝撃がひょっとしたら今日の長嶋さんの青いコートにつながっているかもしれない(笑)。

意識していないのに、自らの行動パターンまでを規定していくような作品に出会えるかは、非常に重要なことだと思います。アートの街になるということは「人の人生を変えるようなきっかけのある街」になるということでもあって、都市の役割として、それはあっていいと思いますよ。六本木に来ることで、何かを深く学ぶきっかけに出会い、人生が変わる。だから、歴史の流れを超え、普遍化され、人々にずっと語り継がれるようなアートを、都市の中に埋め込んでおく必要はあるんだろうという気はしますね。

長嶋本当にいいアートに出会ったときって、本当にいい本に出会ったときと似ていて、こういうこと言いたかったのかなとか、すごく推測したり想像したりしますよね。こちらの感性も純度を高めておくと、読み取る力もつくというか、作品から受け取れるものがたくさんある。アートも本と同じように、それぞれにちゃんとメッセージがあるわけで、そこから得られるものってやっぱり大きいと思うんです。

椿僕は今、世界のアートマーケットの状況は決していいとは思っていません。マーケット自体は拡大して、作品は高くなっているかもしれないけれど、本当の意味で人が強い衝撃を受け、その力がずっと保たれるようなものに出会えるかは、売れる売れないの話ではないと思うんです。でも、有名な作品はほとんど株や証券と同じ。リセールバリューで買われていくことも多い。だから、マーケットでは有名な人の作品か、5万、10万で買える若い子の小さな作品しか売れないんです。中堅やこれから一番大事な作家たちの作品を支える市場は崩壊していて、もうありません。

そんな非常に偏った状況の中で、歴史に耐えて生き残るアートとの出会いをどうやって作っていくかというのは、たいへん大きな問題なんですね。シリアスなことを言っちゃって申し訳ないんですけど......

それと、作品の見方として、見る側がもっと謙虚にならなきゃいけないと思うんです。最初から一方的に何かを与えてもらおうという気満々で作品見に行く、それはちょっと卑しいかなと思うんです。「アートは分からん」って言う人がいますが、じゃあ、わかる努力を君はしたのか、と。アートで豊かになる、ということに対して、もうちょっと見る側も責任を持ったほうがいい。

『ハーブ&ドロシー』という映画をぜひ見ていただきたいのですが、ニューヨークで一介の郵便整理事業をしていたおじさんとその奥さんが買い集めた現代美術のコレクションのお話です。わずかなお給料で集めた作品の中には、ただの鉄板が1枚あるだけみたいな作品もあって、価値の分からないものに、どうやって勇気を持ってお金を出せたり自分を投げ込んだりできたのか。それをぜひ見ていただきたい。

映画 ハーブ&ドロシー

©2012 Fine Line Media,Inc.All Rights Reserved.

アーカイブに触れられる学びの場。

椿すみません、それで、やっとここからが僕の提案になるんですけど、僕は、長嶋さんがつくる森の中に、小さな学校をつくりたい。先ほどの「アートを見る側の力を高めていく」というためにも、やっぱり教育って必要なんですよ。ちゃんと正しく伝えていかないと、正しく見るということが生きていかないと思う。

大きな大学ではダメなんです、今までの既存の美術の制度というか、そういうところに入らない「小さな」アートの学校がいい。森の中に植物園もつくって、そこにカフェもあって、毎日誰かが、アートの世界では中心を担うような人がいて、いつもアートの話をしてくれる。いい図書館もあって、冊数は少なくてもいいから僕らがよりすぐった本、建築ならこれだろうとか、絶対これ見ておけよという本が厳選して置いてあって、森の中でゆっくり本が読めて、そのアーカイブに触れられる。

長嶋いいですね。とても。

椿日本は作品をポンと置くんだけど、アーカイブがないんですよね。その作品が出てきたときの資料とかヒストリーがないんです。MoMA(ニューヨーク近代美術館)のように過去のデザインの歴史が学べるデザイン美術館が日本にも必要で、アーカイブによってそれがどのような経緯でつくられたのかを知る場所がないなんて、ばかにされていると思いません?

イベントばっかりで学ぶ場が用意されてない。さっと見るだけじゃなくて、深く学び、アートに対する民度が上がって、みんなが『ハーブ&ドロシー』みたいになっていくようなプロセスが、今のこの街に欠けているものだと思います。

デザインイベント2012・レポート

<Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012>

今年で6回目の開催となった「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH」。"デザインであそぶ"をテーマに、直接手にふれ、遊ぶことが出来る作品が東京ミッドタウン内、各所で展示されました。

オフィシャルサイト

<DESIGNTIDE TOKYO 2012>

インテリアやプロダクトの商材を中心に、幅広い分野のデザイン作品が集まる「DESIGNTIDE TOKYO」。作家たちが新しい作品を世界に向けて発信する場となっており、メディアからも高い注目を集めています。

オフィシャルサイト

<Tokyo Midtown Award 2012>

次世代を担うアーティストとデザイナーの発掘を目指し、開催されている「Tokyo Midtown Award」。

今年は約1,318件もの作品が集まり、その中から14点の受賞作品が選ばれました。受賞作品は11月25日(日)まで展示されています。

オフィシャルサイト

考えさせる、という役割。

長嶋椿さんがおっしゃる「ばかにされている」感じって、デザインにもあてはまることがあって、量産体質なんですよ。コピー&ペーストでどんどん増やせるものをよしとするというか、ほら、使いやすいでしょう、居心地いいでしょう、ということが多過ぎる。たとえば、トイレに入って蓋が自動的に上がるってちょっとおかしいと思うんですよ。

椿オートマチック。

長嶋そう、オートマチックにパッと開くけど、いやいや、自分で開けられるし、ってあるじゃないですか。あれはやり過ぎというか、ばかにされているというか、使う側の能力をそぎ落とすことになると思うんです。でも、デザインにおいて民度上げることや感覚を高めていくことは、デザイナーの責任もあるんですよね。

椿そうですね。「考えさせる」というのが、僕はデザイナーやアーティスト責任だと思います。僕らの脳はすぐサボりたがるから、日常的な習慣だったら、もう何も考えないで行ってしまうんです。家のドアノブを触るときに、このノブの形はこれでいいのかと考えていたら、毎日がややこしくなっちゃうでしょう。でも、アートやデザインに触れたときには、ここは主体的に考えるぞ、ここは流されないぞと自分から区切っていける力つけなきゃいけない。オートマチックによって、そういう力がどんどんつかないようになっているんですよ。それが結果的に「人間力」を下げている。

長嶋「森の小さな学校」では、人間力にまつわる、ちょっと原始的なことをやりたいですね、せっかくだから。

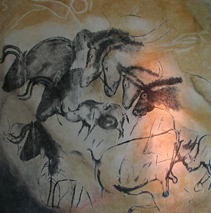

椿たき火と洞窟壁画コースとかどうでしょう。全員裸で、わずかな布切れだけつけて。現存する人類最古の絵画といわれる3万2000年前のショーヴェの洞窟を学ぶことから始める。

ショーヴェ洞窟

フランス南部アルデシュ県にある洞窟。諸説あるが、32,000年前と、現存する人類最古の絵画ショーヴェ洞窟壁画で知られる。スタンプ、吹き墨の技法で描かれている。

長嶋そこからですか(笑)。でも、それも「原体験」をどうつくるのか、ということですよね。そこにデザインがどう入れるのかは難しいんですけど、例えば水の温度が上がってお湯になるって、今は全部オートですけど、本当はそこには労力があるはずじゃないですか。ずーっと遡ると、まず木を伐って、薪を割って、火をつけて、と。そういう労力、知恵や工夫があるから、今の生活ができているということに、ちょっとでも触れられる場ができたらいいですよね。

フィジカルの弱さが創造性を下げている。

椿僕が今教えている大学の話になるんだけど、電動工具で事故が相次いだんです。3年生や2年生で作業には慣れている子だったんだけど、指に裂傷を負ってしまった。そこでカリキュラム全体を変えようという話をしているんです。1年生のときに、刃物からつくろう、と。刀鍛冶を呼んで、鋼鍛えるところから教えて、半年できちっとした小刀をつくる。軟鉄と鋼鉄合わせ、それを鞴(ふいご)でやって、コークスで焼いて、砥石で研磨して道具つくる。そこからやれば、予測能力もつくと思うんですよね。

刀1本なんだけど、それを作るあいだに、鉄とか、火とか、人間の一番根源的なエレメントに触れるじゃないですか。触れていく中で予測能力が発達していって、この刃研いでないからおかしいから危ないぞ、とか、そろそろ新しいものに交換したほうがいい、といったことが分かるようになる。それも「原体験」みたいなことで、僕たちが飛ばしてきてしまったもの。いきなりお湯、ではなく、なぜ温度が上がるのか下がるのかを実感から教えることって、絶対必要だと思うんです。

長嶋私、凧揚げがすごい好きなんです。500円ぐらいの凧でも、めちゃくちゃ高く飛ばせるんですよ。紐を3倍ぐらいにして、ほんとに、見えなくなるまで揚げられるんです。で、この間友達と凧揚げをしたときに、友達は風と同じ方向に走っていっちゃったりするんですよ。風を受けなければ飛ばないのに、でも、それが予測できないということは、やっぱり風を感じる感覚が衰えているということ。道具がどう機能するかということを原体験としてわかってないから、それを活用する能力が落ちているということだと思うんです。

椿原体験に触れる教育って、都市の中では家庭でもやりにくいですよね。だからやっぱり、森の中に小さい学校があって、工作所があって、そこで東急ハンズにいるようなおっちゃんに小刀の使い方とか習ってさ。その代わり、ウチの子が指落としても一切文句言いませんって親に覚え書いてもらわないと、クレーマーが来られたら困るわけで、その辺も今はとても難しいんだけど......

本当は家庭において行われていたデザインやアートの源流というものが、今はほとんど喪失してしまったんです。唯一今家庭で残っているのは絵本の読み聞かせですが、その後、砂場に行ったり、木登りしたり、要は、フィジカルの部分が抜け落ちている。ファンタジーつくっていくのはいいんだけど、フィジカルつくっていくのは弱い。それが全体のバランス悪くしているし、日本のクリエイティビティを下げているんだと思います。

かいつままない。

長嶋都市の機能をそのまま純度を上げていっちゃうと、ほんとうに人間何もしなくなっちゃうと思うんですね。創造もしなくなれば、動きもしないし、ボタン押せばどこかに移動できるみたいなことになってるじゃないですか。すごい極端ですよね。都市と田舎も「都市、対、田舎」じゃないんですよ。中間なんだと思うんですね。それぞれの良さをいい頃合いに、どっちもいいじゃん、という感じにできるほうがいい。

例えば田舎って昔は土葬だったじゃないですか。私の実家そうだったんですけど、じいちゃん、ばあちゃんが死んで、それが土に埋められて、山を盛る。それがあるとき、ぼこっとへこむと、あっ、土に戻った、みたいな実感があるわけです。

椿そのリアリティーはすごいですね。

長嶋今って火葬でしょう。火葬だから、人が死ぬということとかも、ちょっとバーチャルというか、人がいなくなるという現象が、かいつまんであるじゃないですか。そこ、すごく飛ばし過ぎだなと実は思っていて、とにかく極端ですよね、いろんなことが。

椿「かいつまんで」というのも大きなキーワードですね。みんなものすごく、かいつまんで生きている。自分で選んでいるならまだいいけれど、「自動的にかいつままれている」中で暮らしてているのは、やばいと思う。田舎対都会みたいな2極ではなく、長嶋さんが言われたような「中間」ってかいつまめないじゃない、ややこし過ぎて。でも、そこをどうしたら一緒にできるかという話しを、かいつままないでゆっくりできる場が六本木にあると、素晴らしいと思います。

何もないけれど、ものすごく、ある。

長嶋好きな街はどこかと聞かれると、私はやっぱり、実家のある場所が好きなんです。茨城県のめちゃめちゃ田舎で、高校生までいたんですけど、街灯もなければ、信号は一応2つぐらいあったかな、みたいな。カーナビで見ると線が1本しかない(笑)。でも、東京に住んでいて思うんですけど、本当にすべての感覚がその場所に凝縮されていて、今、実家で過ごした感覚を思い出せなくなることの方が怖い。何にもないんですけど、いろんなことが、ものすごく、ある。

たとえば、闇を歩くと、暗くて怖いと思うじゃないですか。でも、月夜ってすごい明るくて、月があればちゃんと自分の影も見えるし、怖くない。都会にいるとそういうのってわからなくなるけれど、田舎にいると身体感覚が研ぎ澄まされるというか、季節の変わり目にも敏感になるし、湿気だったり匂いだったり、風だったり音の感覚にも敏感になる。自分は結局、地球の欠片なんだな、とか、自然の欠片だということを日々感じられる場所って、やっぱりいいなあ、と思うんです。

椿僕は海外もあちこち行きましたが、記憶に残ってるのはアメリカですね。始めての国際展で、右も左もわからないときにスラムに泊まったんです。そこで知人とメキシコ行こうぜ、ということになって、ホンダのぼろぼろの車に乗って2人でメキシコへ。事情があって途中で戻ってきたんですけど、メキシコ音楽のカセット入れながら、何にもない荒野の海岸辺を、だーっと歌うたいながら走っていたときに、「最高!」と思いましたね。たぶん死ぬときにそのことを思い出すんじゃないかな。

もうひとつは、2008年ぐらいに京都で大きな展覧会する際、鉱山の写真を撮るため友人を訪ねてコロラドに行ったんですね。ラスベガスから来いというので、レンタカー借りて行ったんですけど、レンタカーでアメリカ大陸を走るというは人生初体験だったんですよ。いい年して、よくそんなバカやったなと思うけど、何とかラスベガス抜けて、一本道にばーっと入ったときに、「キタ!」と思いましたね。周りに何もない、アメリカ大陸のすり鉢みたいなところに夕日が差していて、1本しかない道に自分しか走ってないんです。それで絶叫したんです。

「遅過ぎた!」。

これは若いときにやっとくべきだった、と。俺の年でレンタカーのヒュンダイに乗ってやることじゃない!って。だから若い人はぜひ一度、1人でアメリカ大陸を車で走ってみてほしい。別次元なんです。たとえば、ネバダの砂漠で、ここから先ガソリンスタンドは200キロありません、と書いてあって、満タンにしとかなきゃどこかでおれはミイラになるなと。たった1人で自然の中で孤独になる経験というのは、何かあるたびに思い出せるし、ちょっと恥ずかしかったりもするけど、いいもんです。

椿昇 2004-2009:GOLD/WHITE/BLACK

2009年に京都国立近代美術館にて行われた、椿氏の展覧会。世界各地の鉱山跡地を取材した写真、異文化における犠牲祭の記録映像など、美術と社会との関係を問い直す衝撃的な作品が並んだ。

長嶋今の学生たちに聞いたら、あまり海外旅行には行かないらしいですね。でも1回の経験とか、たった1人との出会いが、たとえ一瞬だったとしても、こんなに残るんだ、ということはありますよね。

椿何か特別な経験からもらった特別なエネルギーって、ずっと続くんですよ。小さいエンジン1個なんだけど、ことあるごとに使える。僕なんか、ずっとそれで回ってます。やっぱりそういう「原点」というか、ことあるごとに引き出してくるエネルギーの貯金みたいなものがないと、アートとかデザインって、できないんじゃないかな。

デザインで整理することだけがいいことじゃない。

長嶋私にとってそれは飛行機から見た景色ですね。社会人になって3、4年くらいのときに、オーストラリアのシドニーからエアーズロックに行ったんです。シドニーは都市なので直線的な世界だったのが、離れるにしがたって、線が1本減り、2本減り、同時にどんどん曲線が増えて様々な色が現れて、見えてきたのは「混沌の世界」だったんです。

そんな場所で数日を過ごし、都市に戻る飛行機の中で見た景色は、当然ながら今度は逆で、ウネウネしたところに1本線が入り、2本線が入り、というふうに整理されていくんですね。それを見ていて、その整理されていく感じが急に怖くなったんです。私だって人間だし動物だから、本当はあのウネウネを持っていたはずだよな、と。それをシステマチックに1本と2本と整理しきれるわけがない。その経験が結構強烈に残っているというか、そのとき「無理矢理デザインで整理することだけがいいことじゃない」と思ったんです。

私、デザインにはふたつの面があると思っていて、ひとつは生きていくための機能するデザイン。それは絶対に必要だと思うんですね。もう一つは、美意識というか、服であれば暖をとるためだけの服ではなくて、「着たい」と思ったり、変だけど好きなんだよね、とか、そういう人間らしさに関わるのも、デザインなんだろうなと思います。

見えなかった中間の世界を「見える化」する。

長嶋仕事を通じて今一番関心のあることは、先ほど出ていた「中間」なんです。デザインで都市と自然の中間を提案できないかと考えているんです。出てくる形としては、もしかしたら服かもしれないし、食事かもしれないし、ちょっとわからないんですけど、デザインって世界観がつくれるじゃないですか、だからある世界観をもって「中間」を提案したら、その世界を待っていたわ、と言ってくれる人たちもきっといるんじゃないかと思って。

椿今見えないものを「見える化」するんですね。僕らは星空見たら、あれがオリオン座だ、とか思うけれど、先入観なく、満天の星空を見たら、自分で好きにつなげるでしょう。星座を自分でデザインしていける。それと同じで長嶋さんの「デザイン」という仕事は、この星、こうつなぐんだ! みたいな、長嶋さんが今までと違う星同士をつないでくれるのを多分みんな待ってるんだと思う。それがパッと見えた瞬間に、今まで見えなかったターゲットとか、見えなかった人たちとか、見えなかったドライブがぐっと出てくるんです。アートと違って、デザインってシステム設計も一緒にできるから、それはとても大きな力だと思います。

長嶋椿さんは?

椿僕はやっぱり教育ですね。日本の芸術系の大学の入学者数はピーク時の6割、その急減ぶりが半端ない。経済がダメになってるというのが一番大きいけれど、芸大行っても就職できないとか、いろんな事情ですごく減っている。でも、今の時代の新しいアートの役割って、実はたくさんあるんです。どちらかというと「コミュニティーデザイン」に近いんですけど、東京の芸術系大学出身の女性が地方に1人行くだけで、街が変わる、という事例がたくさんある。

芸大生の最大の魅力は、現場力があって、物が作れる。何かを伝えたり表現したりする技術がある。それは、一般大学の経済や法律出た人とは比べようがないですよ。自分でイラスト描いて市の広報物がつくれたりウェブサイトもつくれたりして、しかもかわいい女の子だったりしたら、「こんなデザインしたいんです」と言ったら、役場のおじさんたちもすぐ「いいね」と言う(笑)。

そういう意味で、芸大の、特に女子は、日本の新しい地域デザインをやれる可能性が山のようにあると思う。なのに毎年10%づつ芸大の入学者数が減るというのは、その可能性が伝えられてないということですよね。長嶋さんのようなロールモデルが少ないのかも。

いっそ、デザインとかアートとか言わずに「長嶋りかこを量産する学校です」って言えばいいのかな。新設・長嶋りかこ量産学部。

長嶋怖いですね(笑)

椿いや、いいと思う。これからはデザインやアートを学んだ優秀な人材が、地方に入っていく時代で、そこには活躍の場があるということを、僕は今、自分のアートの作品とは別に、仕事として一生懸命やってるところです。

取材を終えて......

今回、普段は会議室などで行われている貴重なインタビューを、デザインタッチ最終日にイベントとして初めて公開しました。長嶋さんの「大きな森をつくる」というアイデアに「その森の中にアートスクールを作る」という、対談ならではの掛け合わせた発想がとても面白く、まさにアーティストとアートディレクターという、それぞれの立場での考えの組み立て方が現れていたような気がします。実はハーブ&ドロシーを観ていなかったので、急いで入手します。

RELATED ARTICLE関連記事