INTERVIEW

160

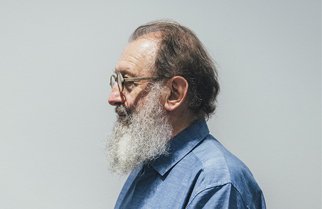

Michele De Lucchi / Architect / Designer / Artist

ミケーレ・デ・ルッキ建築家 / デザイナー/ アーティスト

Michele De Lucchi / Architect / Designer / Artist

『インスタレーションを通じて実験的なことに気軽にチャレンジしてみる』【前編】

クリエイティビティは自分の内からではなく、自分を取り巻く環境から生まれる。

update_2024.10.02

photo_yuka ikenoya / interview_rumiko inoue / text and edit_shawn woody motoyoshi

イタリアを代表する建築家、デザイナー、そしてアーティストのミケーレ・デ・ルッキさん。

ヨーロッパの有名企業の家具デザインを手がけるとともに、文化施設、インダストリアル、住宅など多様な建築プロジェクトを実現しているデ・ルッキさんですが、20年以上にわたり、ミラノとアンジェーラの工房で、ドローイング、絵画、木彫のオブジェ・模型の制作に取り組み、ポンピドゥー・センターほか、欧米や日本の美術館が彼のデザイン作品を収蔵しています。

今回は、三宅一生さんとの会話がきっかけではじまった、21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3でのデ・ルッキさんの個展について、そして環境とクリエイティビティ、建築家としてのデ・ルッキさんのクリエーションの源について、などたっぷりお話をお伺いしました。

建築家がてがけるアートワーク。

初めて東京を訪れたのは1982年でしたから、もう42年前になります。私はメンフィスの主要メンバーのひとりで、そのときはチームも一緒に来日してメンフィスについての展覧会を開催しました。創始者のエットレ・ソットサスを迎えに、三宅一生さんが空港まで来てくれて、私も一緒に行動したのですが、あの時のインパクトは大きかったですね。

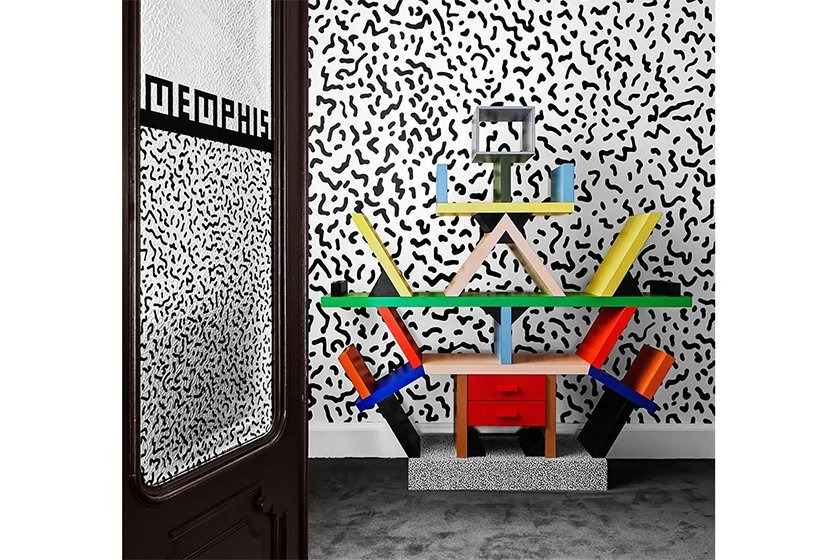

メンフィス

1980年代、イタリア・ミラノを中心にデザイン活動を行ったグループで、建築家やデザイナーが参加。合理主義や機能主義的な既成概念を打ち破る革新的なプロダクトを発表し、ポストモダンの一大ムーブメントを牽引した。その影響力は強く、日本からも磯崎新、倉俣史朗、梅田正徳が参加した。

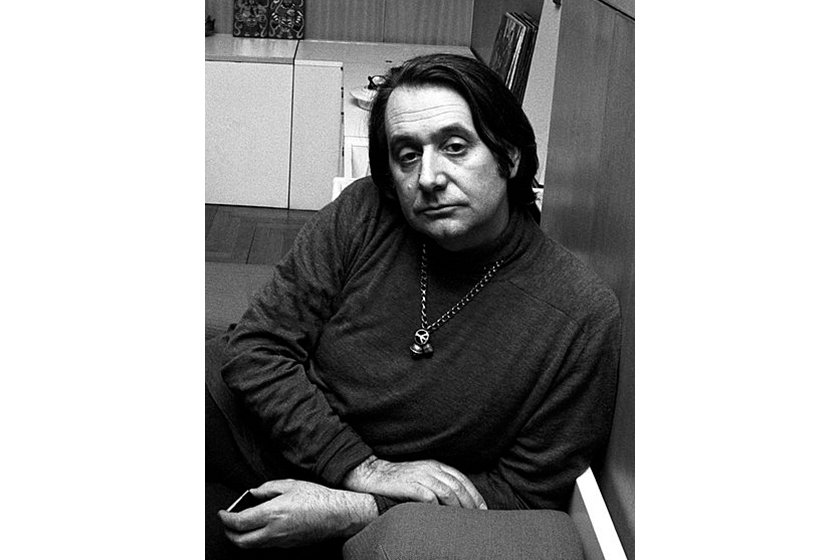

エットレ・ソットサス(Ettore Sottsass)

イタリアの建築家、デザイナー。戦後イタリアン・デザインに対する世界的評価を高め、デザインのあり方を大きく変えた偉大な人物。メンフィスの創始者としても知られる。

現在、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3で開催中の「六本木六軒:ミケーレ・デ・ルッキの6つの家」では、《Loggia(ロッジア)》という彫刻作品シリーズを展示しています。これは、私がアーティストとして行っているプロジェクトで、誰かから発注を受けてやっているわけではなく、完全なセルフワークとして展開しているものです。

普段は建築家として、建築業界の活性化に寄与したり、建築分野に新しい話題を提供するために、ほかの建築家やアーティストとも協力しながら、未来を予測するような先見的なプロジェクトを手がけています。建築のプロセスでは、ルールに則りながら数学的手法を用いて世の中の分析を行ったり、最近ではAIのような最新のテクノロジーを駆使できる能力も求められます。と、同時に、建築家として、知性や人間性も兼ね備えてなければなりません。時代の変化や文明の進化について、自分の意見や立場を持たなければならないのです。技術と哲学、両方を取り扱う職業ともいえます。そういう意味では、建築家は哲学者でもあります。

自分が表現したいことをアウトプットするプロジェクトを行うのは、建築家という職業にはそういう側面があるからです。

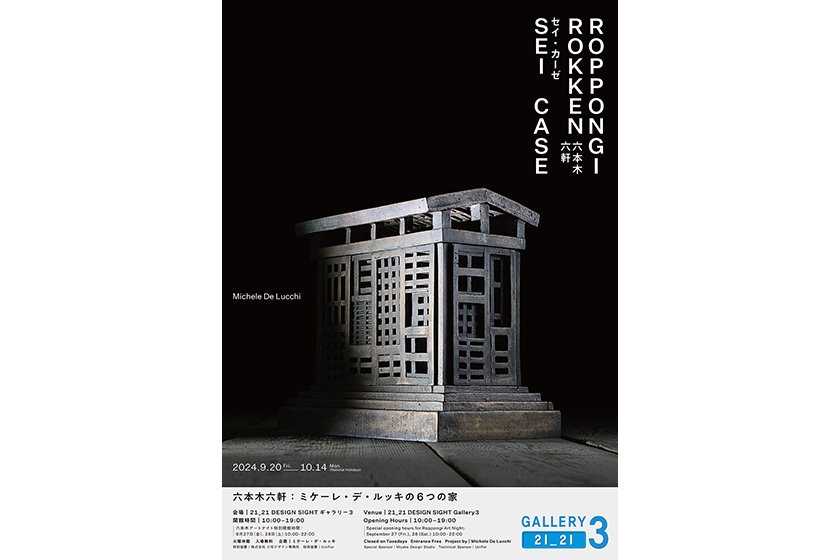

『六本木六軒:ミケーレ・デ・ルッキの6つの家』展

デ・ルッキ氏が手がけてきた建築形態の研究を、21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3の空間のために構成した個展。木製3点、ブロンズ製3点の彫刻作品、《ロッジア》が、制作過程の映像とともに展示されている。展覧会名は、会場のある六本木の地名がかつて存在した6軒の武家屋敷に由来するという一説を知り、6つの家の彫刻作品との間に偶然の一致を見出したデ・ルッキが命名。21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3にて、2024年9月20日(金)から10月14日(月・祝)まで開催中。

《ロッジア》

デ・ルッキ氏の多岐にわたる創作活動のひとつである彫刻シリーズ。《ロッジア》(イタリア語で「涼み廊下」の意)の制作のなかで、デ・ルッキ氏は、家の中と外をつなぐ空間であり、内で営まれる生活と外の環境が融合する「間(あわい)の空間」という考えを探求しています。デ・ルッキ氏にとって《ロッジア》は、人が生きる空間をイメージする自由な旅のようなもので、パッケージ化された建築の概念から離れ、外の世界を採り入れる透過性のある環境を見出そうとする試みです。

クレジット:「Loggia 387」ウォールナット材(2015)

未来を予測する方法は今も変化し続けている。

《ロッジア》シリーズで探求しているのは、内部空間でも外部空間でもない、内と外の中間に位置する「間(あわい)の空間」という概念です。間の空間は、通常の住宅のように、気候の変化にも対応してくれて快適に過ごせる閉じた空間ではなく、完全にオープンになっている空間でもなく、部分的に開放されている空間です。何かと何かの間に位置する、部分的に保護されたスペースと、完全にオープンなスペースが織り交ざったような空間です。周辺の自然環境と共生できるようデザインしています。

コロナ禍のときは、誰もが閉ざされた箱のような家の中で孤立していたからこそ、このコンセプトは多くの支持を得ていました。たくさんの人が外界の自然ともっと触れたいと思っていたし、日の光、昼や夜、雨などを楽しめる、身近でパーソナルな環境に身を置きたいと思っていたからです。こういうと、《ロッジア》はコロナ禍に立ち上がったプロジェクトのようですが、実はパンデミックの起こる前に始動させたプロジェクトなので、その点は不思議に思うこともあります。

建築では、クライアントごとにニーズや制約も異なり、それと同時に今はすべてのことがすごい速さで継続的に変化するので、プロジェクトの方向性が変更になるのはよくあることです。これはいいことでもありますが、自分が子どもの頃のことや、両親の人生、兄弟の暮らしを振り返ってみると、昔、といってもほんの4、50年前、人生はもっと連続的でそれほど変化は速くなかったのではと思います。対して今は、科学的な発見やテクノロジーの発達によって、私たちの行動や生活だけでなく、未来を予測する方法も変化し続けています。そんな中、私たち建築家はより良く、より快適な生活を送れるような未来を予見し、わたしたち一人ひとりが創造性を発揮し、より高いレベルで自身を表現することでアイデンティティの確立をはかれるような未来を設計する使命を担っているのです。

異なる知識や考えをまとめることができるのは人間が持つ最も優れた資質である。

今回の展覧会は、2018年に21_21 DESIGN SIGHTで三宅一生さんと話したことがきっかけになっています。地下階のギャラリースペースや、ミッドタウン・ガーデンを歩きながら、穏やかな雰囲気の中で、一生さんは誇らしげに21_21を案内してくれました。人生や未来について話したり、世界をよりエキサイティングで何よりも賢明なものにするために、どんなことが一緒にできるのか、それから、私は建築について、一生さんはデザインについて話しました。建築、ファッション、プロダクト、展覧会のデザインなど、すべてのクリエイティブな分野をつないでまとめあげることができるのは、アートの概念なんだ、と言っていたことが特に印象に残っています。アートとは、常に、どの時代においても、自分自身を表現すること。アート作品のなかで、その表現がなされているものもありますが、時には問いかけのなかに、あるいは将来の野望や描く夢のなかに表現されることもありますね、といったことを話したんです。二人で話したアイデアや考えを一緒に展覧会を通じて表現できたらいいな、とごく自然に思いました。

正直なところ、どんな展覧会にしたいのか一生さんと具体案を話し合ったわけではありません。異なる分野の作品を一堂にまとめて見せるのは簡単なことではないので、展覧会をやるというアイデア自体が非常にエキサイティングでチャレンジングなことだね、と話していたんです。

私たちはそれぞれ専門家として、自身が携わる分野の専門性を高めることを強く求められています。しかし、建築家であれば建築について、デザイナーであればデザインについてだけ、というのは完全に違うと思うのです。なぜなら、私たちの頭の中ではいろんな知識や考えが混在していて、それらの異なる知識や考えをまとめる力もありますよね。それは人間が持つ最も優れた資質といえるでしょう。今だからこそ、この資質が生きてきます。ある一定の特化した専門知識の中だけに留まらず、あらゆる知識が統合された形で駆使できる方法を模索していくべきです。異なる分野、異なる学問領域にある知識を統合することができれば、私たちはより質の高い暮らしをおくることができるようになるでしょう。

撮影場所:『六本木六軒:ミケーレ・デ・ルッキの6つの家』展(会場:21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3)

RELATED ARTICLE関連記事