INTERVIEW

154

Yoshitomo Nara / Artist

奈良美智美術家

Yoshitomo Nara / Artist

徒歩圏内の小さなコミュニティーでお祭りを【後編】

人間を人間らしくしてくれるのがアートの役割。

その場所の雰囲気が住民の誇りになる。

28歳でドイツに留学して結局12年間いたんだけど、それまでになかったコミュニティーという観念について勉強できた気がする。というのも、一番楽しい思い出として残っているのが、ストリートを通行止めにして、その通りだけのフェスティバルをやっていたことなんです。200mくらいの道の通行を止めて、そこに住んでいる人たちみんなでフリーマーケットやワークショップ、音楽イベントをやったりしていて。日本でも下町のお祭りでは同じようなことをやっているかもしれないけど、もっとなんの変哲もないストリートでやっている。つまり、そこに住んでいるということを共通項にして、仲良くなるシステムをつくっているんだよね。

もちろんそこに住んでいなくても、ふらっと立ち寄ったら歓迎してくれるムードもあって。日本ではストリート飲みは問題になっていたけど(笑)、隣近所の人たち同士が一緒に飲み食いしてもいいじゃないかと思いますよね。物とか景色とかそういうものじゃなくて、その場所の雰囲気そのものが誇りになる。六本木も、アートナイトは4回目や5回目あたりから当然あるべきものとして定着した感があります。まさにそういうことなんじゃないかな。そのうち毎年会うご近所さんが出てきたりして、さらに根付いていくんだと思います。

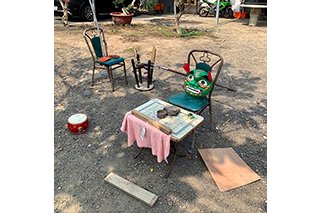

奈良美智 「北海道 - 台湾」

奈良さんが北海道と台湾の小さなコミュニティーで撮影した55点の写真作品を展示。2020年から2023年にかけて訪れた北海道の白老町や洞爺湖町、台湾の高雄市やその近辺の何気ない日々の風景がセレクトされている。タカ・イシイギャラリーにて2023年11月24日(金)から2023年12月26日(火)まで開催。

画像:奈良美智《台湾 / 恒春鎮》2023, pigment print © Yoshitomo Nara. Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film

区画整理され、寄り道ができない街。

都会は学校帰りの子どもたちがみんなで寄り道するような場所が少ないですね。セキュリティーの問題があるのかもしれないけど、寄り道で学ぶことはいっぱいある。原っぱで知らない子と友達になって遊んだりとか、そういう広場があるといいのにな。

僕が生まれ育った時代はそこら中に子どもがいる時代で、高度経済成長の頃とぴったり重なっていました。小学校に入る前の1964年は東京オリンピック、小学校5年生の1970年は大阪万博が開催されて、最初は道なき道を歩いて小学校まで通っていたのに、小学校を出る頃には舗装された道を通るようになっていた(笑)。

寄り道で言えば、原っぱを横切って歩くと自分の歩いた跡が道になるから、つまりどこへ行ってもいい可能性がたくさんあって、原っぱを歩くだけでたくさんの未来が見える感じがあったんです。それが区画整理されて碁盤の目のようになっていくと、限られた道を歩くようになってしまう。物事を論理立てて考える力はつくかもしれないけど、論理とは別のもっととてつもない考えが浮かばなくなってくるんだよね。

歩ける距離の場所に集まってみる。

小学校の数が減ってきているけれど、学校ってやっぱりみんなが集まりやすい場所。だから小学校を利用して盆踊りとかをしていったらいいんじゃないかな。なぜ学校かと言えば、その地域の人は絶対にその学校を卒業しているわけじゃないですか。徒歩圏内に存在しているのが、学校なんですね。震災の時に、家を流されてしまった地域の人は食器がないから、別の地域の人が避難場所の学校に持ってきてくれるということがあって。そんなふうに、学区というものを利用すればいいのに、と自分は思います。運送会社に頼んだりして、何かを送るというのは非常に無駄だな、と。

最近はじめて知ったんだけど、金沢では学区のことは「校下(こうか)」と呼ばれていて。「どこの校下?」みたいな会話を聞いた時はびっくりしました。そういう明治以降に築かれたシステムがあるわけで、それ以前は例えば神社の檀家とかね。今はかつてあったシステムが合理化されているようで、実は全然合理化されていないイメージを僕は持っています。

アートがコミュニティーの中でできること。

コミュニティーの中で、アートは何ができるのか。まずアートと言う時に、いわゆるマーケットってあるじゃない。そこでの成功がアーティストとしての成功と思う人もいっぱいいるわけです。お金を持っている美術館だからいい作品を収蔵できるとか、経済が潤っていないとアートが回らないとみんな思っている。でも売れるからいいとは限らない。元ブルーハーツの甲本ヒロトが言っていた「売れてるものが良いものなら、世界一のラーメンはカップラーメンになっちゃうよ」と同じで、価値を経済に置くのか、人間に置くのかで全然違う。

実はアートってもっと身近にあって、有名無名にかかわらずアーティストがコミュニティーの中でどういうふうにみんなの五感を刺激してあげるか、いかにみんなにとって大切な存在になるかが大事。そこにお金は発生しないんだよね。そういう人間を人間らしくしてくれるものが、アートなんだと思う。美術に限らず、音楽でも演劇でも全部そうです。

今、美術をやろうとしている人たちは、マーケットで成功することを最初に考えているけど、まず層の厚さが問題であって、たくさんの人がいるからこそいい表現が生まれてくる。留学していたドイツの美術学校で、趣味は何? と友達に聞いてみたら、「チェロ」と答えられてびっくりしたことがあった。そういう好きでやっている中間層がたくさんいることが大事で、アジアの中でも日本のアートの土壌の豊かさは一番だと思うよ。

「やりたい」の前に世界を知ることから始める。

この間実家に帰ったら、押し入れから小学校6年生の時の文集が出てきた。夢について書かれたもので、みんなは具体的にピアニストになりたい、パイロットになりたい、とあったんだけど、僕は「一人で世界一周、旅してみたい」と書いてあって。しかも「この夢は大人になっても持ち続けたい」って(笑)。結局美術の分野に進んだけど、本当はやりたくてやったわけじゃない。自然と美術家になっちゃっただけなんですよね。

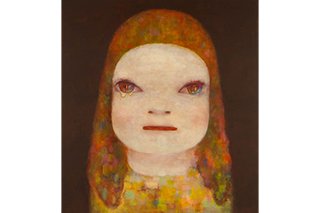

奈良美智: The Beginning Place ここから

青森県美術館の前回の展覧会から約10年ぶりに開催。自らの時間軸に「一本の幹」を探り当てるべく、感性の起源(はじまりの場所)へと至る5つのテーマを立て、近年の作品と学生時代までさかのぼる旧作が並ぶ。青森県立美術館にて2023年10月14日(土) から 2024年2月25日(日)まで開催。

画像:奈良美智 《Midnight Tears》 2023年 アクリル絵具・キャンバス 240.5×220.0cm 作家蔵 © Yoshitomo Nara

大抵の美術家はなろうとしてなった人がほとんどで、なぜか話が合わないことが多かったんです。その理由がやっとわかった。高校の時はジャーナリストや詩人に憧れていたし、何がやりたいというのも実はなかった。唯一昔から変わらないのは、旅をし続けていること。自分のような仕事をしている人が、シリアの難民キャンプに行ったりなんかしないわけ。でも、僕は行く。すると、それがレイヤーになって自分の作品ができているってよくわかるんです。

世の中では自分の知らない出来事が起こっているのに、それを知らないままでいるっていうのは、人間としておかしいと思うんです。どんなことでも知ろうと思えば可能なんだから、そのうえで何ができるかを考えてみる。寄付するとかゴミを拾うとか何でも手段はある。初めから何になりたい、何をしたいとか決めすぎずに、いろいろなものを見たらいいんじゃないかなと思うんだよね。その方が、夢があちこちに潜んでいる感じがするし。子どもたちには「夢見たって無理だから、夢なんて持つな」と言われても、それでもたくさんの夢を見る子たちに育ってほしいと思う。大人は僕みたいに小うるさいことを言ってくるもの。それでもやりたいことを見つける感性を持った子が育つといいですね。

撮影場所:麻布台ヒルズ中央広場《東京の森の子》

取材を終えて......

今回は《東京の森の子》が麻布台ヒルズに設置された際に取材を実施しました。なぜ奈良さんは小さなコミュニティへ足を運ぶようになったのか。その経緯を紐解いていくと、五感を思いっきり使って地域の人々と関わり、目には見えない人間としての厚み=レイヤーを幾重にも重ねていく"旅人"としての実践があったのだとわかりました。どんな人にもラフで軽やかに友人と接するようにお話されていた奈良さんの姿は、まさに生き方そのものを体現されているようで、深く印象に残りました。(text_eisaku sakai)

RELATED ARTICLE関連記事