INTERVIEW

151

Aki Hamada / Architect

浜田晶則建築家

Aki Hamada / Architect

「バーチャルとリアルを重ね、六本木の街に“新たな自然”を」【後編】

身体で感じる複雑で立体的な公共空間をつくる。

update_2023.10.11

photo_tada / text_akiko miyaura

「人と自然と機械の共生」をビジョンに掲げ、コンピュテーショナルデザインなどのテクノロジーを用いながら、土地の自然環境を生かしたアートヴィラ「ONEBIENT」などを手掛ける浜田晶則さん。また、チームラボアーキテクツのパートナーでもあります。デザインイベント『Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2023』では、メインプログラムとして土を素材としたインスタレーションを展示しています。今回は、先端技術と自然環境の共生の方法、著書『オルタナティブ・パブリック』で探求した「公共空間」とはどのようなものか、その先にどのような都市空間、都市環境があり得るのか、など建築の枠を超えた幅広い視点からお話を伺いました。

自然体験を拡張させ、その土地の価値を最大化する。

さまざまなプロジェクトで、いろんな都市や地方と関わる中で感じるのが、都市中心主義の問題。交通だとか、経済圏といったものが都市に集積するのは、ある種、人類の発明だと思うんです。メリットが大きい分、都市に集中することはなくならないと思うんですが、一方でノマド的な生活が、より現実味を帯びているんじゃないかなとも感じます。インターネットなどの現代の技術によって、都市か地方かという二項対立ではなく、もう少しゆるく「両方でもいいじゃん」という考えが広がっていく。そして、都市に集中したものを分散していくこともあり得るんじゃないかな、と感じます。そうやって地方でも全然生活が成り立つ状況が起こるという考えのもと、僕らがその地の自然や地方にしかない価値を最大化する装置として、取り組み続けているのが「ONEBIENT」でもあります。

今、並行して動いているのが、僕の地元でもある富山県と、秋田県の男鹿半島と、石川県の能登半島のプロジェクトなのですが、地元の人の多くは「うちの街には何もない」っておっしゃるんです。いやいや、あるでしょ、と。どちらも本当に素晴らしいロケーションや資源がたくさんあるんですけど、場所によっては国定公園だったりするので、なかなか法律上建物が建てづらい場所が多い。でも、そういったところに、環境に配慮した建物をつくることで、結果的に自然環境に手を入れたり維持管理ができるようになる。そういう持続可能な自然環境の再生が両立できるような計画を進めているところです。さらに自然環境を拡張する風や光、音の環境をつくることで、その土地固有の価値を最大限感じられる場にして、そこでの滞在体験を通して自然との関係について思索できる場をつくろうとしています。振り返ってみると、半島や端っこの場所が多いですね。たまたまのご縁でこれらの土地に行き着きましたが、半島って土地が突起しているので、海しか見えないような状況に身を置ける特殊な地形です。海だけじゃなくても、自分と広大な自然だけが対峙するのは、現代ではなかなか得難い環境だと思います。

立体的な動きをアフォードする環境を都市の中につくる。

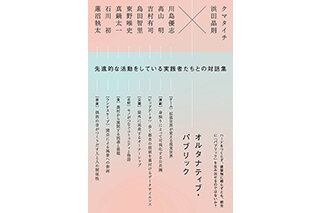

それから、今年の3月に、『オルタナティブ・パブリック』という本を出版したのですが、共著者のクマタイチと僕にとって、この本は建築をつくる自分たちへの投げかけでもありました。例えば、演劇や音楽であったり、ゲームやビッグデータというデジタル上のデータだったり、建築物をつくらなくても、ものすごく魅力的でクオリティの高い場をつくっている人たちがたくさんいる。そういった方々と問題意識を持ってディスカッションをした上で、じゃあ、僕らは何をつくるべきなのか、と。

オルタナティブ・パブリック

テクノロジー、格差、人口減少、不況、コロナ......。都市が大きく変わる中で、人々がどう出会い、話し、つながっていくのかを考えるために、「オルタナティブ・パブリック」が必要。そう考える浜田さんとクマタイチさんが、まったく違うジャンルで既存の枠を壊しながら新たなアイデアを実装し続ける8人と対話。ハードをつくらず、建築物に頼らずとも、都市に「パブリック」を生み出す可能性について議論する。

新たな公共(=オルタナティブ・パブリック)のあり方を考えることが、本書のテーマでもありました。建築家のクマタイチとともにつくった本ですが、僕らは形をつくり出すプロフェッショナルとして、そこにどんな機能や意味を持たせるかが重要だと思うんですね。近代都市というのは人間が使いやすいとか、つくりやすいといった、経済性と合理性で出来上がってきたので、多くが水平垂直の世界で構築されています。けれど、自然界に出るとすごく情報量が多くて、水平垂直の世界はまったくない。そういう複雑性を持った場で、サルのように立体的な動きをアフォードする環境を、公共空間としてつくれないかなと思ったりもしています。

というのも、自然界のような複雑な形を持った立体的な環境に身を置き触れることが、人間の発育や健康だったり、感性や感覚だったりに影響を与えるという研究があります。視覚優位の時代ですが、それ以外の身体で感じとる情報ってすごく多いんですよね。以前、「ソロサウナtune」を設計させてもらったときに、監修の"サウナ師匠"こと秋山大輔さんにサウナの入り方を教わったんです。それで開眼して、地方のいろんなお風呂やサウナに足を運ぶようになったんですけど、暗いサウナ室の中で裸でいると、すごく繊細に空間を考えるようになって。熱や冷たさ、風やお湯、素材の硬さや柔らかさを身体的に体験することが、建築のマテリアルや寸法を考える際の学びになっているんですよね。

ソロサウナtune

日本初の完全個室のソロサウナとして、2020年に神楽坂にオープン。その設計を浜田さんが担当。ひとりの時間に集中できるよう、落ち着いたカラーリングや柔らかな照明、優しい素材などを取り入れながら、綿密に計算してつくられた最小限空間。

複雑性に触れる環境が、人に考えさせる機会を与える。

身体的に感じるという意味では、森の中で遊ばせるフィンランドの教育も興味深いなと思います。要は複雑さを持った環境で木登りをしたり、森の中を歩き回ったりすることで、脳の発育を高めるというような意図で、結構初期の教育ではありますけど、ある種、身体に寄り添った教育だと思うんです。そういった空間を都市の中にもつくっていきたいというのは、僕も考えたりしますね。

例えば、誰かに「ここに座りなさい」と言われるのではなく、森の中で「ここ、座れそうだな」と切り株に座る感覚で、自分が見つけた場所に座るとか、自由な姿勢で佇む公共空間があれば、複雑性に触れることで人にその環境の意味の読み取りについて考えてもらうことができる。かつ、そういったものをつくるときにロボティクスのような技術が入れば、加工など実質のコストが時間だけになるんですよね。すると、人工的につくられた自然物のようなものが、より身近なものになっていくんじゃないかなと思います。

Torinosu

山の斜面に生えている根曲がり木のカーブを生かして制作されたオブジェ。通常はチップなどに加工される根曲がり木を3Dスキャンし、高度な職人技術とAR技術を組み合わせることで、複雑な形状のままでの設計・加工を実現。テクノロジーを用いて「人工的な自然物」を制作した一例。オブジェは渋谷・MIYASHITA PARK内に設置されている。

ユートピアをリアルに提示できるのが建築家。

もし、六本木の街で人工的な自然物をつくるとしたら、ARで、新たな環境を六本木の中につくるのも面白そうですよね。例えば、AR空間上には立体的な森になった六本木が投影されていて、その中で人々が森を育てるゲーム。それをきっかけに何十年かけてその絵を目指して実際に木を植えて森にしていくことにつながるかもしれません。あとは、実はみんなが知らない新しい六本木を見つけるゲームとか。バーチャルと実際の六本木の街を融合するゲームみたいなものがあったら街の未来につながりながらも楽しめる気がします。

六本木には、「こんなところに古い民家が並んでいるんだ」と、みんながイメージする六本木とは違う裏の居場所がある。その良さや新しい価値を発見する装置として、デジタルアートや彫刻的なオブジェを街に点在させながら、ARでバーチャルとリアルが連動するというのはやってみたいなと思います。

結局のところ、僕は「こうあったらいいな」と思えるユートピアをつくりたいんですよね。今すぐには難しくても、ゲーム空間上やバーチャル空間上に重ね合わせて、街をつくることはできるじゃないですか。そういったビジョンを提示することって、僕ら建築家が出来ることだと思うんです。法律のようなレギュレーションの中で、どう都市や未来の住まいをつくれるのか、もう少し具体的にリアリティを持って考えられることは、ある種の職能でもあります。例えバーチャルであっても、人は体験ができると、こんなことしてみようって新たな考えや動きをし始めるかもしれない。我々は「人と自然と機械の共生」というビジョンを掲げていますが、結局それによって何を得られるかが、すごく大事だと思っていますし、それに多くの人々が共感してくれるような絵を描いていきたいですね。

公共空間やさまざまなモノをつくるときもそうですが、ハードウェアをつくる前段階で考えるものって、設計図やスケッチや文字だったり、バーチャルリアリティやCGだったり、と、そのほとんどが"仮想のメディア"だと思うんですね。実際の形になっていないものから、いかにみんなに想像してもらえるか、共感できるものにしていくかが、僕は設計で重要だと考えています。みんなが想像、共感できたものこそが、結果として何かしら形に残っていく。そう考えると、手法だけではなく、何を実現すべきかという思想が、モノをつくる人間にとってもっとも重要です。それによって、愛され続け、歴史に残る強度のあるモノが生み出されていくのだと思います。

撮影場所:『Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2023』(会場:東京ミッドタウン、会期:2023年10月6日~10月29日)

取材を終えて......

今回は《土の群島》制作中の工場からリモートをつないでの取材。浜田さんの思考はロジカルだけれど、自由でしなやかなゆえに、出発地点でのアイデアの幅がとても広い。だから、浜田さんのつくるモノは、例え制限や制約が加わっても選択肢がたくさんあって、柔軟に変化していける。求められるものが違うさまざまな領域を、軽やかに行き来できるのも納得です。何かを押し付けたり、抑制したりすることなく、今あるものを大切に、価値を引き出し広げていく。シンプルだけど難しいその姿勢は、今の時代にとても必要なものだと再確認。制作の期限が迫る中、終始穏やかに、真摯にお話くださる姿も印象的でした。(text_akiko miyaura)

RELATED ARTICLE関連記事