INTERVIEW

150

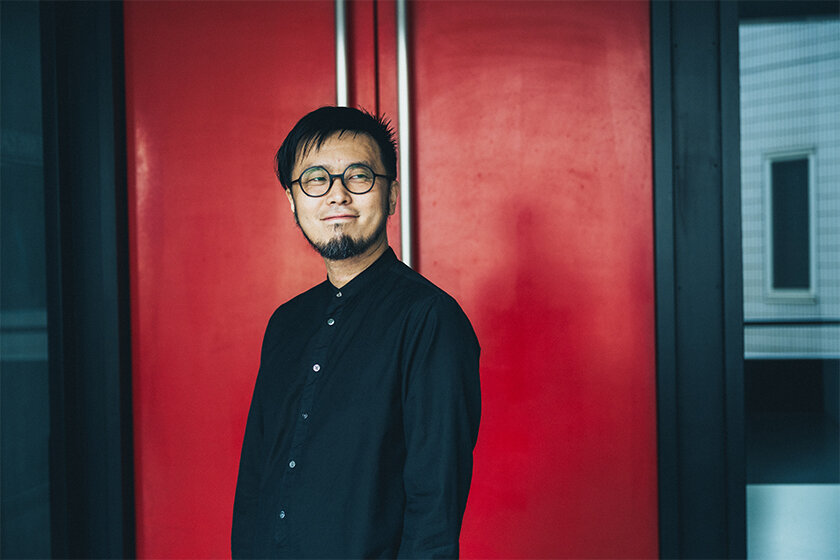

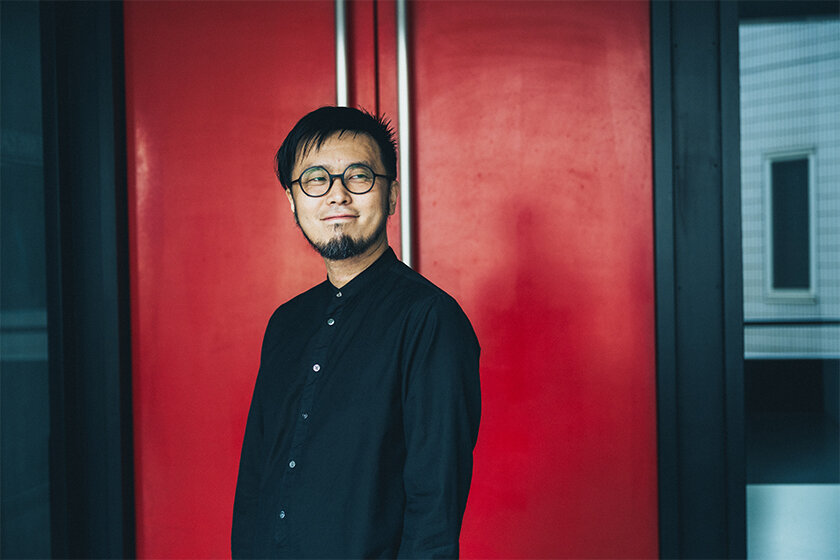

Eisuke Tachikawa / Design Strategist

太刀川英輔デザインストラテジスト

Eisuke Tachikawa / Design Strategist

「気候変動の“緩和”と“適応”をデザインする」【後編】

創造性を磨いて、みんなで社会課題に取り組む。

update_2023.08.30

photo_tada / text_akiko miyaura

災害時の情報サイト「OLIVE」やハンドブック「東京防災」などを手がけ、建築やプロダクト、グラフィックなど多彩な分野で社会課題を解決するデザインに取り組むNOSIGNER代表、太刀川英輔さん。2021年には日本でもっとも長い歴史を持つ全国デザイン団体、JIDA(日本インダストリアルデザイン協会)理事長に史上最年少で就任し、また日本では34年ぶりに開催される『世界デザイン会議 東京2023』にて8人の実行委員のひとりを務めています。今回は、現在進行形で解決策の模索が続く環境問題に対して、太刀川さんが関わるプロジェクトや、提唱する「進化思考」がどのような変化を生み出すのか、今一人ひとりが取り組むべきことは何か、お話を伺いました。

個の豊かさを優先するほど本質は見えなくなっていく。

社会が抱えている課題は多々ありますが、解決のために挑戦できることは、ありすぎるくらいあると僕は思っています。例えば、僕が推進しているプロジェクト「ADAPTMENT」では、都市を気候変動に適応させるためのコンセプトをつくっています。言葉で言うと難しそうですが、こんなテーマにも手元でできる事はいくらでもあるんです。

本プロジェクトでは都市を流域圏で考えますが、誰もが流域に住んでいるのに、意外とその単位を意識している人って少ないんですよ。災害も生態系の破壊流域単位で起こるものなので、例えば六本木がどの水系に属し、どんな流域圏に位置するのかを市民が知ることは大事。すると避難経路が見えてきたり、あるいは六本木に住んでいる人たちが本当に守るべき自然がその上流にあることに気づくでしょう。

流域圏が分かれば、六本木をレジリエントにするための施策として、支えてくれている上流域の生態系を守ることや貯水池をつくることに投資や寄付をしたり、税収をリターンする仕組みをつくったりすることもできるはず。こういう都市の中心と上流の街の関係性って意外と盲点で、あまり語られていないんですよね。昔は「魚つき林」といって、漁師が漁場の上流や河口周辺の森を守ることが当たり前に行われていましたけど、今は安全性を担保してくれる地域に還元するという思想がなくなっている。個が豊かになることを優先する時代になったばかりに、搾取構造に自身が気づいてない人も少なくないと感じます。

インスタレーションやリアルな体験を防災につなげる。

一般の人がすぐにできることでいえば、以前、東京ミッドタウンで、「六本木打ち水大作戦」を開催されていたじゃないですか。ああいった取り組みは、気候変動の適応策としてもいいなと思います。あるいは東京ミッドタウンには芝生広場があって、隣接する檜町公園には池もある。それらは、きっと地域の保水力に寄与しているはずなんです。森や公園や池は社会のバケツみたいなもので、持っているバケツの数が多いほど水害が起こりづらくなる。その事実を体感できるインスタレーションや、雨のときにどれくらい土に水分が吸収されているかが分かる展示をすると、理解が深まるかもしれないですね。

そういえば以前、NHKの番組でクリエイティブな防災訓練を、大学生になった東日本大震災の被災者の子どもたちと一緒につくったことがあります。その中に水害時にどこまで水が迫ってくるか、街中に波線を引いて可視化するという企画がありました。他にも、5リットルの水が入った水筒を渡して、どこまで生活できるかを検証する「Know No Water」という防災訓練にも挑戦しました。手を洗うときに水を何cc使うのかとか、どんなことに水が必要なのかが体験できるので、万が一のときに手元にある水で何ができるかを想像しやすい。防災訓練って面倒なイメージがありますけど、そういう体験型の"大人の防災訓練"なら、楽しみながら知識を得られていいんじゃないかと思います。

いいプロジェクトとは、未来にとって大事なテーマを見出し扱うこと。

こんな調子で今はデザインストラテジストとして、NOSIGNERというデザイン会社で社会や未来にいい変化をもたらすイノベーションを理念に活動していますが、もともとは大学で建築を学んでいました。大学院に在学中、隈研吾さんの研究室で地域再生とかローカルなことに触れるようになったのですが、振り返るとそれ以前にも、今の活動につながる種があったんですよね。

高校時代、考えてみればバイト先が「ナチュラルハーモニープランツ」という伝説的なオーガニックショップだったんです。倉庫一棟を改装した店内にライフスタイルショップも、サーフィンショップも、オーガニックレストランも、オーガニックバーも入っている、かなりエッジの効いた店でした。そこで働くおじさんたちが、「ガイア理論は大人の常識だ」「ゲーリー・スナイダーくらいは知っておけ」と熱く語ってくるわけですよ(笑)。当時の僕は、社会にはそういう大人がいるのが当たり前だと思っていたし、そんな感覚が染みついたまま、建築の世界へ足を踏み入れました。

ガイア理論

1960年代、イギリスの生態学者のジェームズ・ラブロックが提唱。地球をひとつの生命体と捉え、自己調節機能が備わっているとする説。日本では1984年に『地球生命圏―ガイアの科学』(工作舎)が出版され、ガイア理論の基盤となる思想が紹介された。

ゲーリー・スナイダー

アメリカの詩人。アレン・ギンズバーグやジャック・ケルアックといったビート・ジェネレーションの1人として知られる。自然文学の系譜に位置付けられ、京都に10年以上滞在し、禅を学ぶなど日本との関係も深い。

実際、建築自体はすごく面白かったのですが、"目前にある世界の課題に対してデザインする"という空気が当時の僕には希薄に感じられて、そこで一度立ち止まることになった。そのとき、純粋に思ったのが、いいデザインがしたいということでした。いいデザインはモノがいいだけじゃなく、プロジェクト自体がいいに決まっている。じゃあ、いいプロジェクトって何かと考えたとき、「未来にとって大事なテーマを、ちゃんと見出して扱うこと」だと感じたんです。

もっと言えば、いいプロジェクトをつくるには、「なぜ必要なのか」というWhyから始めないといけない。ただ、どうしても大きな仕事だと分業になり、Whyを投げかけた人から作業をする人までの距離が遠くて、本来のテーマが分からなくなってしまう面もあるんです。あるいは、源流にあったWhyにはいい思いが流れていても、何十年も経つと惰性になって最初の意味合いが失われていく。だからこそ、自らWhyを堀り起こすことは大切だと感じます。僕の中ではWhyとHowを明確に分けているのですが、デザインの世界ではどのようにデザインしたか(How)で評価されがちかもしれません。でも、僕はなぜそのプロジェクトがあるのか(Why)にこそ、デザインやプロジェクトの良さの源泉があると思っています。

専門性は、ときに自らのデザインの可能性を狭める壁にもなる。

そもそも社会にとって大切な課題やテーマって、それぞれのセクターの専門家は知っていたとしても、デザインの世界ではそれほど語られないんです。本来、みんなが知っていて然るべきなのに。逆に課題を知っている専門家は、その解決法を知らなかったりもします。専門家になってしまうと、クリエイティブなソリューションをする人が極端に減る状況も少なくありません。それは各ポジションの人が自分の領域だけに目がいって、全体像を見られていないことも原因のひとつかもしれません。僕がそれに気づいたのは、独立後の最初のクライアントである東京大学の先端科学技術研究センターの広報の仕事でした。そこで最高峰の研究者の方々と触れあうことも多かったのですが、皆さん、同じ苦悩を語られるんです。「自分の研究の価値を分かってもらえない」って。実際、研究が社会にどう役立つのかを説明してもらうと、話が難しいのも事実なんですよね。

知識やスキルはとても重要ですが、専門性は自分を守る鎧にもなり、ときに自ら囚われてしまうこともある。そう考えると、専門性だけじゃなく、社会を見る目を持つ学際融合が大事だなと感じます。我々も同じでデザイナーがデザインに閉じこもると、デザインのソーシャルインパクトが下がってしまう。つまり、デザインの可能性を狭めるのは、他でもない自分たちだということが往々にしてあるんですよね。だから、僕はデザインと外とをつなげることを続けています。また、セクター横断できる創造性を伸ばす教育も大切にしています。

工夫することがデザイン。誰もがデザイナーになれる。

「ちゃんと考えて工夫しようよ。」というのが、僕はデザインだと思っています。例えば、適正なコストでつくるカレーでも、ちゃんと工夫すると美味しくなるじゃないですか。しかも、工夫って意外とお金じゃないと思いません? お金を積んで、まずいカレーをつくることもできるわけですから(笑)。それと同じで、世の中のあらゆることは工夫次第でもっと美しく、もっと効率的にできるはず。なのに僕らが使うさまざまなものは残念ながら、考えなしにつくられているもので溢れています。

デザインは、センスや才能を持った人だけの特権的なものではなく、誰でも工夫やアイデアの磨き方は学べる。ある意味、みんながデザイナーになることだってできるわけです。人々の中のデザイン的なマインドや創造性を上げることが、目の前で起こっている社会の課題にタックルする人を増やすことになると思うんです。課題が多いなら、解決する人が多い方が心強いじゃないですか。

危機感が高まったときこそチャンス。絶望する前にやれることをやる。

そう考えると、未来に希望を感じられませんか? これだけ分かりやすい課題が溢れているということは、解決方法を編み出し放題のボーナスタイムみたいなもの。新しい挑戦をすることで、キミも世界の勇者になれるかもしれない(笑)。そもそも、先進国の日本に生きている我々はラッキーなんです。気候変動の話にしても、豊かな環境であれば何とか適応できる可能性が高まるし、新しいことに挑戦する余裕もありますから。

結局、まだ起こっていないことに絶望するより、今のうちにやれることを何でもやっておいたほうがいい。まさにあり得ないほどの猛暑を体感して危機感が高まっている今は、チャンスだとも思うんです。気づきさえすれば、そこからの変化は早い。自然選択の進化論でいうと、生き残ったものが適応した個体です。持続不可能な世界の後に文明が残らなかったら、そのタイミングで「自然選択がかかった」ということになりますが、それじゃ遅い。僕らはこれからの気候や生態系への人類の適応を、自分たちでなるべく先読みしなきゃならない。こうした大きなテーマの中に、間違いなく次のデザインのメインテーマがあるし、何が正解かはわからない。無数のトライから生まれてくる可能性が、これからの希望になるんだと思います。

撮影場所: AXIS内JIDAデザインミュージアム

取材を終えて......

生物の進化構造を元にした太刀川さんの「進化思考」は、明解で説得力のあるお話でした。視点が多角的であることは一つの才能ですが、太刀川さんと話していると多角的どころか、どこに死角があるのだろうと思うほど、すべてを見渡しているように感じます。これだけ精力的に動きながら、常にあらたな分析(=解剖的視点)を通してさまざまなインプットをされていることにも驚かされるばかり。さらに、その膨大なインプットを超高速の電子回線のごとく、つないでいく様は圧巻でした。深く知り、思考し、工夫しながら美しくつなげ、循環させ、回復させる。そのデザインの手法に、未来の希望を見た気がします。(text_akiko miyaura)

RELATED ARTICLE関連記事