INTERVIEW

147

Enrico Isamu Oyama / Artist

大山エンリコイサム美術家

Enrico Isamu Oyama / Artist

『都市の無機質なコンクリートから、横断する』【前編】

対話を重ねて横断することが、世界をひらく。

「名前をかく」という原初的アクションがもつ意味。

僕の表現のバックグラウンドであるエアロゾル・ライティングは、50年ほど歴史のある文化で、さまざまなフェーズを経て、今ではグローバルな現象になっています。なので、一概に魅力をお話するのは難しいのですが、僕なりにエッセンスを説明すると、名前をストリートにかいて自己表現する行為と言えるでしょうか。名前は誰もがもっていて、名前をかくという行為も誰もがやることです。小学校に入学したら、自分の持ち物に名前をかくことをまず習うという点でも、原初的なアクションであり、そこには成功・失敗、上手い・下手はない。もっとも手元にある自己表現であり、シンプルだけど力強く、だからこそ拡張性もある。今ではマーケットで人気が出て注目を集めていますが、もともとはニューヨークのティーンエイジャー、それも10代前半のキッズたちが始めたことなんです。

エアロゾル・ライティング/aerosol writing

エアロゾル・スプレーでかかれた、ストリートの表現。「グラフィティ(落書き)」という言葉の方が一般的だが、違法行為、迷惑行為という特定のニュアンスが強調され、偏ったネーミングであると大山さんは認識。「エアロゾル・ライティング」あるいは「ライティング」という言葉を使っている。

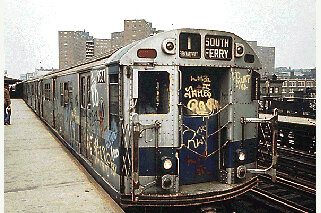

六本木に新しくできた「POST-FAKE projects」というスペースで開催中の僕の個展「Map Drawings」に紐づけて考えると、エアロゾル・ライティングには「横断する」という特徴もあります。移民の多いニューヨークでは、異なる民族グループが住む複数のエリアを横断して都市を循環するメディアの役割を、地下鉄が果たしています。70~80年代はインターネットは当然なく、移動の手段や範囲も子どもたちには限られていました。そんな中、地下鉄に名前をかくことで、普段の生活圏とは違うところに作品が届き、逆に遠くでかかれたものが自分たちの地域にも届けられるという、ある種のビジュアルコミュニケーションが起こったんです。エアロゾル・ライティングは横断性や匿名性、リモートのコミュニケーションなどの特徴を複合的に備えた表現であり、そうした点は現代美術の文脈から考えても示唆に富んでいます。

Map Drawings

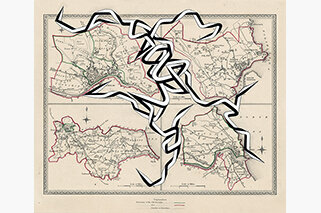

POST-FAKE projectsのこけら落としとなる、大山さんの個展。2022年、POST-FAKEへの出演をきっかけに実現した個展で、「ファウンド・オブジェクト」シリーズ新作12点を展示。古地図にクイックターン・ストラクチャー(QTS)を重ねることで、ニューヨークの地下鉄の路線図と共鳴する。

Enrico Isamu Oyama, FFIGURATI #457, 2023

Acrylic paint on found image

Artwork ©Enrico Isamu Oyama

Photo ©Shu Nakagawa

POST-FAKE

現存のアートやカルチャーを再定義し、新たなムーブメントを創造するメディアプロジェクト。さまざまなアーティストのドキュメンタリー番組をTOKYO MXで放送するほか、YouTubeやInstagram、ウェブマガジンなどで発信。さらに2023年4月7日、六本木にリアルな場であるプロジェクトスペース「POST-FAKE projects」がオープンした。

Photo ©Shu Nakagawa

今回の作品は、古いプリントや写真など既存のイメージの上に、クイックターン・ストラクチャー(QTS)をかき重ねていく「ファウンド・オブジェクト」シリーズの新作で、これまでと違う特徴として古地図を使っています。地下鉄は今話したように、ニューヨークのストリート文化において象徴的なもの。その路線マップの上にドローイングを重ねるのも、ひとつのフォームとして昔から存在しています。今回使用している古地図は、ニューヨークのものではありませんが、複数の地図が1枚の紙に並んでいることに興味を惹かれました。それらの地図を縫い合わせるようにしてQTSをかくことで、異なるエリアがコネクトするイメージが頭に浮かんだんです。それには、地下鉄が都市を横断して異なるコミュニティを結びつける、当時のニューヨークのライティングのあり方を映し出してもいます。

クイックターン・ストラクチャー(QTS)

エアロゾル・ライティングから文字としての意味情報や色彩を取り去って抽象化し、再解釈した作家独自のモティーフ。壁やキャンバス、映像、企業とのコラボレーションなど、多様なメディアに展開し、変奏を続けている。

Enrico Isamu Oyama, Choja Machi Mural Project, 2010

Aerosol spray and lacquer paint on concrete wall

14.6m x 23m

Choja-Machi, Nagoya City, Aichi Pref., Japan

Artwork © Enrico Isamu Oyama

Photo ©Takahiro Tsushima

大都会・東京の心象風景と繋がる、自身のモチーフ。

僕の父親は北イタリア出身ですが、僕自身は東京で生まれ、日本の学校教育を受け、一般的な日本人とほぼ変わらない環境で育ちました。ただ、毎年夏になると、家族でイタリアに1カ月滞在することを長い間やってきたので、一般的な日本の子どもの育ち方とは少し違うところもあります。イタリアで過ごす場所が田舎だったこともあり、ある時期から東京は大都会だと強く意識するようになって、コントラストを感じていました。

たとえば、成田空港からリムジンバスで都内に戻ってくる時、成田周辺は緑が多いのですが、都心に近づくにつれてビルが増え、ビルとビルの間を首都高が走り、高い位置を走っていると思っていたらいきなり半地下に潜っていったりする。コンクリートの塊が立体的に交差するイメージが徐々に立ち現れてくるのが、物心がついた頃の心象風景なんです。初めから意識していたわけではないものの、無機質な物体が延長され、立体的に交差する図像性は、QTSにもエコーしている感覚があります。

六本木も首都高の印象が強いですよね。水平方向に首都高が走り、垂直方向に高層ビルが立ち、地下深くを電車が走っている。垂直水平、地上地下とあらゆる方向に階層が複雑に入り組んで、街が形成されている。それが六本木の特徴なのかなと思います。

東京とニューヨークの"寛容さ"の違い。

都市では、路地裏やちょっとした隙間など、管理しきれない余剰の空間で、面白いことが起こるとよく言われます。ストリートアートも、そうした空間を活用してきました。でも今はどんどん管理された社会になり、そうした空間は失われ、大きな複合施設に置き換わりつつあります。それによって街に面白みがなくなるという声も聞きますし、実際にそうなのかもしれません。ただ新しくつくられる、より複合的でモール的な大型の空間が、複雑に交差し、連携していく姿も僕としては興味深く、そうしたダイナミズムの中から生まれる新しい都市型のクリエーションもあると思っています。

僕が拠点を置くニューヨークは管理しきれていない空間がある一方、法律や警察による取り締まりが厳しく、謝れば許してもらえるような空気はほとんどありません。東京の方がもしかしたらそうした寛容さや、場合によっては見逃してくれる雰囲気はある気がします。ストリートアートも今でこそ市民権を得ているように見えますけど、ニューヨークではそもそも行政と闘ってきた歴史があります。当時のニューヨーク市民にとっては嫌悪の対象でしたし、その記憶を引きずっている人も多いので、両義的なイメージで捉えられている。日本でももちろん、商店街のシャッターの落書きみたいな悪いイメージをもつ人はいるでしょうが、ニューヨークの人たちが抱くトラウマ的な感覚とはちょっと違う。

ストリートアートだけでなく、ブルックリンで若い人たちが運営するオルタナティブスペースなど、一見かなり自由そうなところでも、法的に落ち度がないように行政の許可を細かく得ていたりする。若者が治外法権のようなことをできてしまう可能性は、東京の方が意外とあるかもしれません。

撮影場所:大山エンリコイサム『Map Drawings』(会場:POST-FAKE projects、会期:2023年4月7日~5月21日)

RELATED ARTICLE関連記事