INTERVIEW

146

Koki Akiyoshi / Architect / Entrepreneur

秋吉 浩気建築家 / 起業家

Koki Akiyoshi / Architect / Entrepreneur

『最前線のクリエイションが集まる六本木で、失敗してもいい聖域をつくる』【前編】

自ら手を動かし、「働く」と「つくる」を結ぶ。

update_2023.04.26

photo_yuka ikenoya/ text_akiko miyaura

デジタルファブリケーション等のテクノロジーを用いて建築の民主化を目指す設計集団VUILDの代表を務める秋吉浩気さん。“メタアーキテクト”を標榜し、建築物のデザインだけではなく、その背景の流通過程までを含む、全体の構造をデザインするスタートアップ企業の起業家でもあります。現在開催中の『MIDTOWN OPEN THE PARK 2023』では、「Picnic Lab」と題し、東京ミッドタウンとコラボレーション。一人ひとりがつくり手となる未来では、どんなことが可能になるのでしょうか。建築とテクノロジーの関係、デザインの拡張性、社名の由来である「“生きる”と“建てる”が繋がる世界」について、お話を伺いました。

誰もが建築家や設計者になれる世界を目指して創業。

VUILDは、デザインスキルやテクノロジーを提供することで、誰でも建築家や設計者、制作者になれる世界をつくりたいという思いで立ち上げた会社です。社内のスタッフはデザイナー、クリエイターとしてより良いモノをつくりたいと願っている人や、副業で自分の作品をつくっている人たちですが、会社として中心に据えているのはインキュベーション。市井の人がつくり手になるために、あらゆる形でサポートする事業を行っています。

そのひとつが、木材用の3D加工機「ShopBot」の販売。日本の国土は3分の2が森林で、林業が根付いている国です。その中で、今までは木を売ることに特化してきた人たちに、デザイナーじゃなくても家具や小物を製作・販売できる座組みを提供しようと、地道にテクノロジーのインフラを整備してきました。今では全国に166台の「ShopBot」が導入されています。それと並行してもうひとつスタートさせた事業が、「EMARF」というサービス。これは、都市部の人たちが気軽に家具や建築物のパーツを発注できる仕組みをつくろうと意図したものでした。

ShopBot

コンピューター制御により、正確、かつスピーディーに木材加工ができる機械。データを元に、切断加工や溝彫り、面取り加工など1台でさまざまな加工が可能で、手作業では難しい複雑なデザインも実現できる。キッチンツールなどの小さなものから、家具や住宅といった大きなものまで対応。

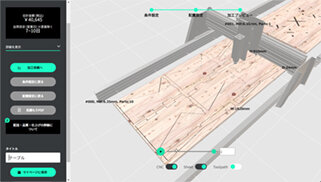

EMARF

デスク、椅⼦、棚などの家具はもちろん建築物まで、設計図をもとにパーツに加⼯する⼯程を、オンライン上で完結できるクラウドサービス。サイズや材質、コストなどをほぼリアルタイムでシミュレーションでき、工房で加工された商品は直接ユーザーに届く。

デザイナーが後ろからチアアップする場づくり。

東京ミッドタウンで開催されている『MIDTOWN OPEN THE PARK 2023』では、DIYのピクニック体験ができる「Picnic Lab」をお手伝いしました。今回のようなイベントでは、みんなが参加して巻き込まれていく感覚が重要。なので、あまり過度はディレクションはせず、テクノロジーが前面に出ないような場づくりをしています。

MIDTOWN OPEN THE PARK 2023

2023年4月21日~5月28日まで、東京ミッドタウンの芝生広場で開催されるイベント。VUILDとコラボレーションした「Picnic Lab」では、クリエイティビティ溢れる公園で、ユニークなピクニック体験ができる。ものづくりコミュニティ「EMARF CONNECT」のメンバーが制作したチェアやスツール、ピクニックトレイなどが自由に使用可能。「ピクニックセット」の販売や「EMARF」を活用したDIYワークショップなども行われる。

https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/midtown_open_the_park_2023/

どうしても公共の場って、アーティストや建築家による完成品が置かれて、一般の人はそれを眺めるだけというような、"供給側"と"消費側"に分かれる状況が多くなりがちじゃないですか。我々に求められることは、テクノロジーで新しい形や事業を起こす以外に、現場で一緒に何かをつくっていくという面もあると思うんです。そこで、デザイナーが前面に出ず、依頼主をチアアップしながら一緒に"場づくり"に取り組む。そういった役割に特化したチームとして「VUILD PlaceLab」が立ち上がりました。

VUILD PlaceLab

空間・場づくりを共創型で行うクリエイティブチーム。アイデアワークショップやものづくりワークショップといったプロセスデザインを通じて、場に対するオーナーシップを育む。

写真:Tatsuya Tabii

ある程度こちらで図面やデータを起こすけれど、ユーザーが企画・製作プロセスに深く入り込むことで、彼らはほぼ自分たちでつくった感覚を得られ、 "関わりしろ"を増やすことができる。今回の「Picnic Lab」を含め、「VUILD PLACE Lab」は、来場者を消費者的な受け身にしないことを大切にしているんです。

土地と材料、人と人の関係性を編み直すデザイン。

特にコロナ禍以降、ライフスタイルの見直しが人々の中で進み、地方との関わりや自然との共生に興味を持ち始めた人が増えていますよね。我々の事業でも、自分たちの店をつくるとか、社員でオフィスをつくるといった相談が実際に寄せられています。小豆島の複合施設「オリーヴの森 ゲートラウンジ」では、約100人の社員の方々と一緒にお店をつくっているのですが、社員の皆さんが木の皮をはぎ、乾燥させ、加工し、建築が出来上がるプロセスを自分たちで手掛けているんです。

オリーヴの森 ゲートラウンジ

香川県小豆島にある複合施設で、2023年7月にグランドオープン予定。VUILDと共に、新設するオリーヴの体験スペースや宿泊棟、エステサロン、サウナを建築。VUILDのディレクションのもと、約1,000本の小豆島産ヒノキの丸太を切り出し、施主自らが運搬や樹皮を剥ぐ作業を手掛け、「ShopBot」で建築物などのパーツを製作。基礎にも小豆島の石材を使うなど、地消地産を実現しながら、約100人の社員らが自分たちの手でつくり上げている。

そこでの僕らの役割は、あらゆるクリエイションをまとめること。例えば、「島内の木材が使われない原因は乾燥機がないこと。それならつくってみましょう」とか、「小豆島は石の島なので、島の岩を調達して基礎にしてみましょう」と、デザインと同時に流通のデザインもしています。また、風やエネルギーの流れをシミュレーションして可視化することで建築の形を与えるとか、内部の壁の塗装や組立など施主が参加できてかつ品質も担保できる仕組の提案を含め、全体をディレクションしています。

何より一緒につくり、開発していく中で、UX(ユーザーエクスペリエンス)をちゃんと定義してつくってあげることが大切だと思っています。ただ形をデザインするだけじゃなく、もともと場所が持っている文化を再解釈し、社会的意義を編み直すという要素や、プロジェクトをめぐる人と人の関係性もデザインの領域。富山県の《まれびとの家》なんかもそうですが、デザイナーとして関わるプロジェクトでは、よりそういった部分にも足を踏み込んでいますね。

まれびとの家

地域の木材×伝統×デジタルの融合として、この場を"稀に訪れる人"のために建てられた現代の合掌づくり。「ShopBot」と地元の木材を使い、設計・施工をVUILDが担当。短期滞在型シェア別荘として、"観光以上移住未満"の家のあり方を提案し、人が入れ替わりで家を共有していくことで都市と地方を結んでいる。2020年グッドデザイン賞では金賞を受賞し、大賞候補にも選出された。

写真:Ota Takumi

自分の手でつくることで生まれる「100年後」の視点。

実際に島内の材料を使って自分たちで加工し、建築をつくっていく。そうやって"自分たちもやれる"という体験を得た人たちは制限が取っ払われて、より自由に、能動的になっていくんですよね。そして、「次はこんな場所をつくろう」、「どんなふうに森を使っていこうか」と、"時間軸と全体性を持った発想"に変わっていくのが、とても大きなことだと感じます。

小豆島のプロジェクトを一緒にやっているのは地場の企業なので、僕らは内部にいる人たちにどう力をつけていくかと考える。すると、必然的に「次の時代に継承できるのものはなんだろう」、「100年後をデザインしましょう」という文化的な話になっていくんですよ。長期視点を持った経営者って、やっぱり地に根ざしてる人たち。だから、その土地の方々と一緒に手を動かし、体験をデザインすることは大事にしていますね。

建築物のような有形資産は長期的思考で考える一方、「ShopBot」で土地の木を短期的にプロダクトに変えて、いかに事業として伸ばしていくかは別の話。そういう事業パートナーとしての側面と、長期的視点で未来に継承できるものをデザインできる側面、ビジネスとデザインの両輪でやれるのが僕らVUILDの強みだとも思っています。

撮影場所:R-Studio (https://www.miss-ty.com)

RELATED ARTICLE関連記事