INTERVIEW

136

Ryoko Aoki / Noh Singer

青木涼子能声楽家

Ryoko Aoki / Noh Singer

“日常が旅になる”現代音楽コンサートを街の中で【後編】

能が持つ日本のDNAを新しい形で伝える。

update_2022.04.20

photo_yoshikuni nakagawa text_akiko miyaura

日本の伝統芸術である能の中でも、「謡(うたい)」の奥深さに魅了され、追求してきた青木涼子さん。けれど、その活動は単に伝統を継承していくことではなく、伝統に息づく日本特有のDNAを大事にしながら、謡という素材を通して新しい芸術を生み出すことです。2010年からは世界の第一線で活躍する現代音楽の作曲家たちとタッグを組み、謡の魅力を別の角度から引き出す「現代音楽×能」を主催。2013年にマドリードのテアトロ・レアル王立劇場(Teatro Real)での衝撃的なデビューを皮切りにロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団(Royal Concertgebouw Orchestra)、アンサンブル・アンテルコンタンポラン(Ensemble intercontemporain)などヨーロッパの名だたるオーケストラやアンサンブルとの共演を重ねながら、常に新しい謡の形を発信しつづけています。青木さんの歩んできた道のりと共に、海外で感じる芸術、アートの在り方や、日本の伝統芸術が進む未来などを語っていただきました。

海外で感じるのは新しいものに触れる"フック"の多さ。

私は「現代音楽×能」というプロジェクトを中心に、現代音楽の作曲家たちと能の謡を素材とした曲をつくり、能声楽家として公演をしていますが、謡も現代音楽も難解でハードルが高いものと感じる方もいらっしゃると思います。そういう私も、最初は能のことがまったく分からず、現代音楽にも詳しくありませんでした。でも、私は何事も勉強するより、まずはやってみた方が早いと思うタイプなんです(笑)。

現代音楽×能

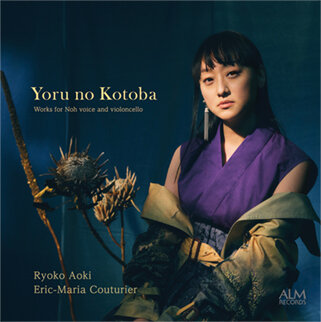

国際的に活躍する多国籍の作曲家に、能の「謡」を素材にした作品を委嘱するシリーズ。今までに19カ国42名の作曲家が楽曲提供を行なっており、現代音楽と謡の今までにない融合を実現してきた。そこで生まれた楽曲は多くの注目を集め、現在は各国の名門オーケストラなどから招聘されて世界中を飛び回る。コロナ禍においては、ヨーロッパの演奏家とリアルタイムにリモート演奏するYouTubeライブ新型コロナウィルス終息祈願「能声楽奉納」を配信。その方法と同じく、東京の青木さんとパリのクテュリエ氏がリアルタイム遠隔セッションを行い、両拠点で同時録音したアルバム「夜の詞 Yoru no Kotoba」をリリースした。

画像:©RYO HANABUSA

それこそ今の活動をはじめた当初も、西洋音楽を学んできた作曲家との共通言語がなかなか見当たらず、理解しきれないこともありました。でも、「とにかくやってみよう」「言葉では理解できなかったとしても、つくった曲を歌えば作曲家のことが分かる」という思いで前に進んでいく中、段々と共通言語が増えていった感覚があります。やっぱり実際やると開けること、学ぶことって、たくさんあるんですよね。だから、皆さんにも、まずは構えず謡や現代音楽を聞いていただきたいなと思います。

ただ、残念ながら日本では、まだまだ知らないものに触れる機会が少ないのかもしれないですね。海外で公演する中で感じるのは、新しいものに出会う"フック"がとても多いこと。今年2月、マドリード国立音楽堂(Auditorio Nacional de Música)でスペイン国立管弦楽団(Orquesta y Coro Nacionales de España)とスペインを代表する作曲家ホセ・マリア・サンチェス=ベルドゥ「Hacia La Luz(光に向かって)」を世界初演するためにスペインへ渡航した時にも、街中にふと現代音楽に触れられる機会があることを実感しました。

ホセ・マリア・サンチェス=ベルドゥ「Hacia La Luz(光に向かって)」

2022年2月11日~13日まで、スペイン国立管弦楽団とマドリード国立音楽堂にて共演。スペイン人作曲家のホセ・マリア・サンチェス=ベルドゥによる女声のソリスト、女声合唱、男声合唱、オルガンとオーケストラのためという大掛かりなオーケストラ作品のソリストを青木さんが務めた。古代ギリシャの哲学者、パルメニデスの詩をテキストとしたもので、壮大なシャーマニズムの物語が音楽によって奏でられる。

画像:©José Luis Pindado

例えば、以前に私も出演させていただきましたが、スペインの大手銀行が所有する私設のホールで月に一回、無料で現代音楽のコンサートを開催しているんです。そこには秘蔵のフランシスコ・デ・ゴヤの絵画があって、コンサートの日だけ演奏の背景に出してくれるんですよ。もちろん、音楽が好きで来てくださる方も多くいらっしゃいますけど、中にはゴヤを見たくて足を運んだという人もいるはず。それがきっかけで現代音楽に興味を持ったり、もっとコンサートに行ってみたいと思ったりする人がいるかもしれない。そういうフックが、海外はとても多いんです。

そこにあるのは、自分たちの文化を常に進化させる意識

ちなみに、マドリードは私が好きな街のひとつです。食べ物がおいしいというのが一番の理由ですが、多くのアートに触れられる街としても魅力的。ゴヤ、ディエゴ・ベラスケス、パブロ・ピカソという名だたる画家たちの作品が、さまざまな美術館に所蔵されている。かつ、プラド美術館(Museo del Prado)やソフィア王妃芸術センター(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)などは、夕方から無料開放をしていて気軽に足を運ぶことができます。コンサートホール、オペラハウスなどでの上演はもちろんのこと、美術館でもコンサートが開催されることもあって、たくさんの方が日常的にいらっしゃる。人がとても温かいので、私も公演後に道を歩いていると、「よかったよ」とみなさん声をかけてくださったり。嬉しかったですね。

マドリード以外にも刺激的な街はたくさんあるのですが、パリの環境もとても素敵だなと感じます。パリの真ん中には有名なパリ・オペラ座があります。その伝統的な場所で、すごく斬新な演目を上演していることに感激しちゃうんですよね。ある時、サルヴォトーレ・シャリーノというイタリアの現代音楽の作曲家がつくった、オペラをやっていて。管楽器から出るノイズのような音を延々と奏でながら、アメリカの振付家トリシャ・ブラウンの斬新な演出を見ました。「え、何これ!?」と驚くような作品に出会うのも素晴らしい体験ですし、最先端の音楽に触れられるのはラッキーなこと。海外にいると、そんな出来事に何げなくぶつかるんです。

そして、今の作曲家がつくる新作オペラと同時に、古い演目も新しい演出でアップデートして見せる。ヨーロッパには古いものを今日に伝える、自分たちの文化を常に進化させるっていう意識が当たり前にあるんですよね。私が各国で公演している細川俊夫先生のオペラ『二人静〜海から来た少女〜』も、そういった意識のもとつくられています。平田オリザさんが能の『二人静』を下地に、当時起こっていた紛争やテロを背景に書き下ろしてくださったのですが、もともとはフランスで上演されることを念頭に書かれたオペラでした。今はウクライナの紛争によって再び難民の方が多く出ていて、このお話がまたアクチュアリティを持ってきています。つまり、そうやって常に現代への警鐘を鳴らすメディアとして芸術や文化が機能しているんです。

当時のままの形で伝統を守るという意識は、日本特有にも感じます。例えばヨーロッパではバッハの音楽があって、それとは別に今の新しい音楽があるという感覚ではなく、バッハの音楽という下地があって、地続きに新しい音楽がつくられていく。そして、街で芸術に触れては今日を感じて帰って行く。その意識や環境に私はとても魅了され、だからこそ西洋音楽の作曲家と一緒に作品をつくりたいと願うのだと思います。

日々を旅する気分で過ごせば見え方が変わる。

日本には未知のものに触れるフックがまだ少ないかもしれないというお話をしましたが、きっと旅する気分で毎日を過ごすと、違った景色が見えてくるような気がします。海外に行くと今日は何を見よう、どこへ行こうとアンテナを張るように、日常も旅している時と同じように考えられるといいな、と。私たちは何もない都市で生きているわけではなく、常に観光ができる、様々なトップレベルの文化に触れられる街で生きているという意識で過ごせば、フックはもっとたくさんあるのだと思います。現にサントリーホールのサマーフェスティバルのように、いつもよりは安価なチケットで、世界トップクラスの音楽家やアンサンブルに触れられるコンサートもある。本物の音を聞けるってすごいことですから。

フックの規模が、どんどん広がるとまた面白そうです。例えばサマーフェスティバルの会場から、六本木ヒルズや東京ミッドタウンへ音楽家が出張して、たまたま通りかかった方が「もっと聞いてみたい」と思ったら、そのままシャトルバスでサントリーホールまで行けるとか。あと、回遊式のコンサートも素敵だなと思います。21_21DESIGN SIGHTの安藤建築を音楽家が一日ジャックして、館内のいろんなところで演奏しているのをお客さんが歩きながら聞けると楽しいですよね。あと、以前、磯崎新さんとアニッシュ・カプーアが共同でデザインした移動式コンサートホール「ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ(Lucern Festival ARK NOVA)」もすごく魅力的でした。東北でスタートしたプロジェクトでしたが、東京ミッドタウンの芝生広場にも設置されました。六本木の真ん中にまたあのようなコンサートホールが世界の建築家によってできたら面白いなと思います。

ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ

東日本大震災の復興支援として生まれた、巨大移動式コンサートホール。磯崎新とアニッシュ・カプーアが共同でデザインしたもので、風船のように膨らませることでホールが完成。「ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ2017 in 東京ミッドタウン」ではコンサートや映画上映、トークなどが行われた。

六本木なら、アートが好きな方が多くいらっしゃるイメージがあるので、アートと現代音楽でコラボレーションできたら楽しそう。パリだとルーブル美術館(Musée du Louvre)、オルセー美術館(Musée d'Orsay)、フォンダシオン ルイ・ヴィトン(Fondation Louis Vuitton)でも、現代音楽のコンサートをやっています。六本木だと、安藤忠雄さん設計の21_21DESIGN SIGHT、隈研吾さん設計のサントリー美術館、黒川紀章さん設計の国立新美術館、または森美術館で現代音楽のコンサートができたら、面白そうだなと思います。

日本の伝統のDNAが形を変え、世界のどこかで生き残ること。

個人的には「JAPAN VALUE」にとても関心があります。日本ではこれまでデザイナーやクリエイターが、日本特有のプロダクトや美意識を現代的センスで表現することをやられている。私のやっていることは、それに近しいと思っています。伝統を守ることは大切で、素晴らしいことだというのは大前提ですが、個人的な思いとしては日本のDNAが形を変え、世界に生き残ることにとてもロマンを感じるところがあって。例えば、お寿司という日本の伝統が形を変えてカリフォルニアロールになったり、イタリアのスパゲッティが日本でナポリタンとなったりしたように。

例えばヨーロッパへ行って、たまたま見たオーケストラのコンサートで、外国人が謡を謡っていたら感動すると思うんですよね。そんな未来を夢見ながら、謡を通じて、日本の遺伝子を変化させ、素晴らしい芸術を生み出すきっかけをつくっていけたらと思っています。

撮影場所:サントリーホール 大ホール(1枚目)、ホワイエ(2〜4枚目)

INFORMATION

青木涼子さんが登壇した「六本木アートカレッジ」のアーカイブ動画が配信中です。ぜひあわせてご覧ください。

「六本木アートカレッジ スペシャルワンデー」

能×現代音楽 伝え手と受け手の"曖昧さ"がもたらすものとは?

2022年3月21日開催

※アーカイブ動画は2022年5月8日23:59までご視聴いただけます。

申込期日:2022年5月1日(日)17:00まで

https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/artcolledge_specialoneday_2022/index.html

取材を終えて......

青木さんの活動はある意味、日本の伝統に対する考え方を大きくうち破るような革新的なこと。それは破壊ではなく、能、謡への愛とリスペクトが大きいからこそ、世界へ伝えたいという思いが原動力になっているのだと、その口調やお話からひしひしと感じました。そして、どうしても古い物と新しい物が分断されがちな日本的思考に対しても、新たな気づきを与えてくれるものです。凜として強さを持った女性ですが、食やスイーツの話になると、目をキラキラ輝かせてお話くださる姿はとてもチャーミング。世界で活躍される実力者であることを忘れてしまうほど、自然体で親しみやすい姿もとても魅力的でした。(text_akiko miyaura)

RELATED ARTICLE関連記事