INTERVIEW

130

Keisuke Toyoda / Project Professor at Institute of Industrial Science, The University of Tokyo / Architect

豊田啓介東京大学生産技術研究所特任教授 / 建築家

Keisuke Toyoda / Project Professor at Institute of Industrial Science, The University of Tokyo / Architect

「六本木コモングラウンド研究所」をつくる【前編】

リアルとデジタルの間の多彩なグラデーションを楽しむ。

update_2021.10.20

photo_tada / text_tami okano

二項対立ではない。グラデーションがある。

僕はリアルなモノを扱う建築家で、最近はその延長で大学で研究をするようになった立場ではあるんだけど、デジタルの面白さや仮想空間の可能性を積極的に伝える立場をとっています。情報化社会になって久しく、デジタル技術の高度化がこれほどまでに進んでいるのに、未だに、デジタルか、アナログかで評価されることも多く、「君はデジタル側の人間だから」なんて言われることもある(笑)。もしかしたら、まだそこにハードルがあるのかもしれないと思うことがあって、ぜひ分かってもらいたいのが、モノを捨てて情報だけに生きなさい、なんてことでは決してないんです。デジタルかアナログか、モノか情報かの二項対立ではなく、グラデーションなんです。

そのグラデーションの解像度が上がれば、デジタル側に振り切ったものも選べるし、デジタルとアナログの混ぜ方も、いろいろなパターンが選べる。デジタルとの組み合わせを経ることで、リアルなモノの豊かさに改めて気づく、とか、面白さに気づくということも間違いなくあります。なので、まずは、そのさまざまなグラデーションの体験をみんなにしてもらいたい、というのが今の僕の思いです。

今回のTokyo Midtown DESIGN TOUCHの作品は、コロナ禍で2020年のイベント開催が延期され、それから1年という期間があったので、当初はデジタル側に振り切った企画だったものを、あえてリアルなモノからの視点に変更した、という経緯があります。リモートワークだったり、大学のオンライン授業だったり、コロナ禍で私たちの社会生活におけるデジタルテクノロジーの活用は急速に進みました。バーチャルな視覚情報に対応することで、一定の目的や領域によっては、これまでの価値を十二分に補えることもわかりました。

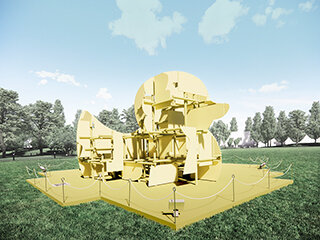

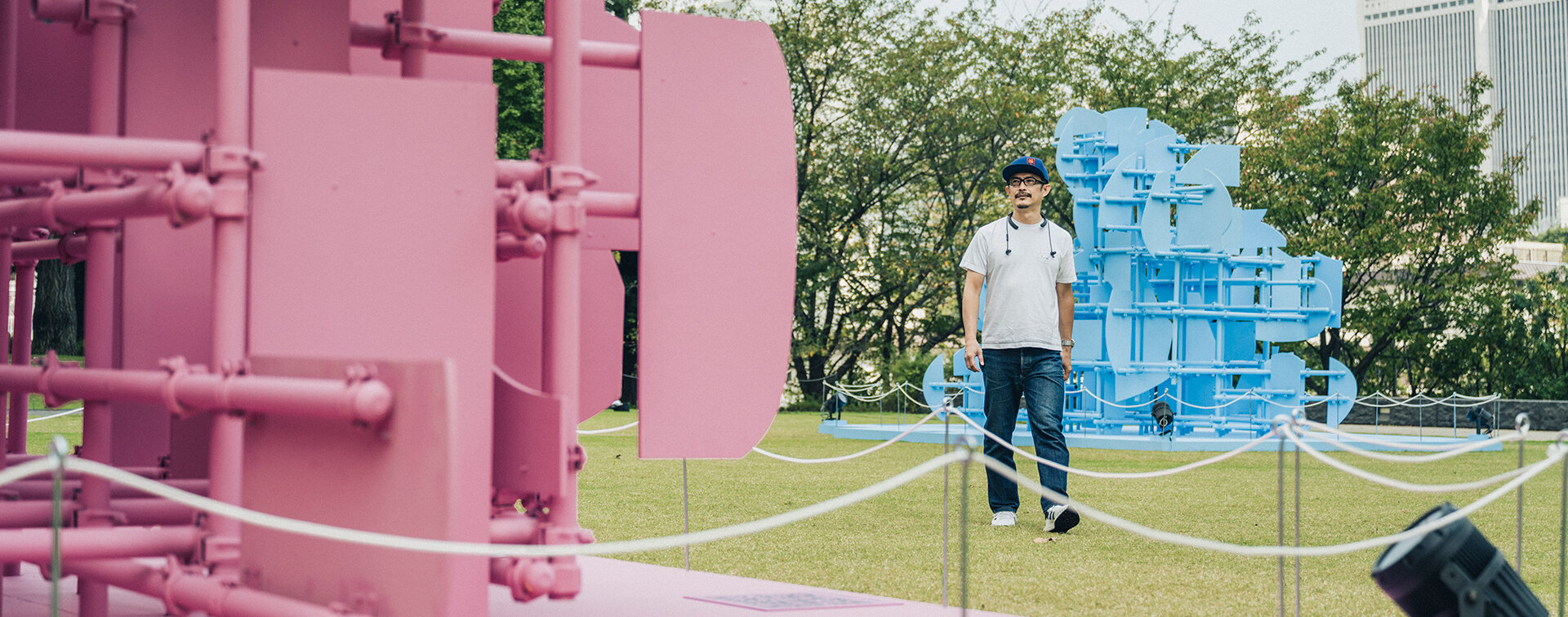

unnamed ―視点を変えて見るデザインー

豊田さんがずっと活動されていたnoizが「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2021」に出展しているインスタレーション作品。ランダムに板が配置された構造物に見えるが、鑑賞者が作品の周りを歩くと、特定の位置で「ひよこ」などの様々な像が見えてくる。

画像:©noiz

Tokyo Midtown DESIGN TOUCH

東京ミッドタウンが毎年秋に実施しているデザインイベント。2021年のキーワードは「デザインの裏 -Behind the Scenes of Design-」。完成されたデザインの裏にある、制作プロセスにフォーカスを当て、課題に取り組むデザイナーの視点を読み解く。今回は2021年11月3日(水)まで開催。

https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/design_touch_2021/

一方で、実際にその場に行かないと得られない「リアルなモノや場所の価値」を切実に感じたことも確かです。物質が持っている豊かさというのは圧倒的です。リアルなモノものの情報の大きさに比べれば、実際にデジタルで記述をして、外部化して、扱える情報は本当に限られていて、その稚拙さは、まだまだ、赤ん坊にもならないくらいです。

だからこそ今回は、現地に行って、体を動かし、物質の質感を感じる中で、「リアルから抽出できる情報がいっぱいある」ということに気づいてもらえたら、嬉しいですね。情報からリアルの面白さに気づくことがあるように、リアルから情報の可能性に気づくこともある。僕が言いたいのは、つまり、リアルとデジタルの間を、もっともっと、遊んでみようよ、っていうことなんです。

場所に閉じずに、体験の可能性を増やす。

建築や都市の未来を思い描く時、僕が今、一番可能性を感じているのは、リアルなモノと情報(デジタル)がシームレスにつながるインフラのデザインです。そのインフラが「コモングラウンド」。生身の人間も、ロボットやアバターなどの「デジタルエージェント」も分け隔てなく活動できる、共有基盤(環境)をつくりましょうよ、という投げかけです。

コモングラウンド

実空間の建築、都市を3D化データ化し、リアルとデジタルをシームレスに接続。実空間とデジタル空間を繋ぎ、重なり合うプラットフォームを「コモングラウンド」と呼ぶ。また、「建築・都市×テック×ビジネス」をテーマにした領域横断型プラットフォーム「gluon」を金田充弘氏と設立。

画像:©gluon

その投げかけを実際に形にする、またとない機会が、2025年に訪れます。大阪・関西万博です。僕は誘致会場計画アドバイザーおよびPLL会議有識者として携わったのですが、半年間という限られた期間、限られた場所で、実証的な仮想都市をつくって実験ができるというのは、まさに、千載一遇のチャンスです。

日本万国博覧会

2025年、大阪・夢洲で開催される国際博覧会。豊田さんは誘致会場計画アドバイザーを務めた。ICTを最大限に活用することで実現する「Society 5.0」をテーマに掲げ、超スマートシティのある未来の社会を示す。

これまでの万博は、身体が入場ゲートを通った数が入場者数で、「実際に行く」ことが参加する唯一の方法でした。でも、交流とか貢献ということが万博のひとつの価値だとすると、関わり方の方法は、「実際に行く」だけじゃない。今ならバーチャル会場もつくれるわけで、もしゲームの『フォートナイト』の中に万博会場ができれば、2,800万人どころじゃなくて、より多くの人がその場を訪問することができます。

バーチャルとリアルを分けるという考え方はもう古くて、それをいかに融合するか、ということになるわけですが、たとえば、自分の身体で「実際に行く」場合は、入場料8,000円なんだけど、拡張身体提供チケットだと5,000円です、と。5,000円になる代わりに、1時から3時までの2時間だけは、自分の身体をアバターとしてリモート来場する人に提供しなければならなくて、そこにデバイスと通訳をつければ、その2時間、アルゼンチンの山奥の農家の子と同じ身体を共有しながら一緒に会場を周る体験を共有することができる、とかね。

アルゼンチンの山奥の農家の子が、リアルな万博に来る、というのは、おそらくできない。でも、コモングラウンドが構築できれば、誰かの身体や、リモート接続用に用意されているいろいろなアバターロボットに乗り移って、二人羽織みたいに蜜なコミュニケーションをとりながら、新しい時代の博覧会に参加することができる。バーチャルでの体験は、リアルに比べて薄いかもしれないけれど、また別の価値を持つだろうし、テレビやネットで見るだけの5%の体験に比べれば、30%なのか、50%なのか、いずれにしても、これまでとは違う強度の強い体験ができる。そういった、体験の可能性が増えるということが、コモングラウンドを構築する良さであり目的でもあります。

「情報的な環境」をつくることで、より選択肢が広がる世界へ。

万博は実証実験の場ですが、場所に限定されない体験の可能性というのは、これからの暮らしを大きく変えるものだと思っています。

たとえば、出身は地方の田舎なのに、職場と子どもの教育を考えると東京に住むしかない、という選択を強いられている人は、たくさんいます。彼らが100%東京に住みたいかというと、実は東京は50%でよくて、30%は地元で過ごしたいし、20%は海辺で子育てがしたい、みたいなことって、あると思うんです。でも、未だに「100」か「0」かを強いられる社会だから、結局みんな、大都会に住まざるをえない。

日常の10%は子どもに田舎を体験させたいし、伝統文化も習わせたい、自然の中で環境を学ばせたい、と思っているんだったら、ジェット機でリアルに都市と田舎を行き来できるような大金持ちじゃなくても、そういう機会が得られるようになるべきで、都市も田舎も全部シームレスに、対等にコモングラウンド化されている場所がもしできたとしたら、生き方の選択肢が格段に増えることになる。モノに閉じてしまうことで広がらない世界があるように、場所に閉じてしまうことで、選択がオールorナッシングになってしまっていることって、たくさんあると思うんです。

建築家の役割は、環境をつくることです。これまで建築が扱う環境というと、それは「物理的な環境」で、そこに閉じ過ぎてしまっていたところがある。もちろん、物理的な環境は資産でもあるし生物としての人間の安全を守るものでもあり、大事なのですが、「情報的な環境」も今の社会であれば充分に現実的で、その全体像を探り、ビジョンを示すのも、これからの建築家の役割なんじゃないかと思っています。

「多焦点」で新しい領域や個性をデザインしていく。

これまで「建築の人」というと、どこか純血主義的なところがあって、建築業界の確立された評価軸をもとに、徹底的にひとつの道を研ぎすます、という方向にどうしても走りがちでした。でも、社会全体に貢献するためには、中間領域というか、評価が固定されてしまっている領域をまたぐ「複数の焦点」をもつことが、大事だと思うんです。

たとえば、ゲームと建築って、誰が聞いても領域を分けてしまいますよね。僕らはゲーム業界の人とよく話をするのですが、ゲームエンジンの技術的な進化は凄まじいものがあります。でも、それを実空間とリンクさせていくっていう話になると、どうしても、ゲームの中にまた思考が戻ってしまう。建築は建築脳、ゲームはゲーム脳、じゃなくて、それが融合した先に、すごく面白い可能性があるのに......。だから、どっちの専門性も認めつつ、一生懸命アジテーションをしながら、お互いの中間領域を探ろうとしています。

中間領域を探るためには、両方のことが理解できなきゃダメだし、それぞれの価値が提示できたり、技術的な会話がちゃんとできないとならないわけで、これからは、いくつかの専門性を持つことが、とても大事な能力になると思います。単焦点ではなくて、多焦点。複数のフォーカルポイントを持つこと。まんべんなく広く浅く、いろんなことを知っている、というより、ちゃんと自分の「専門性」として言えるものを深く、2つ、3つ持ち、それでカバーできる三角形なり四角形の中で、自分の新しい領域や個性をデザインしていく。そういう能力が、これからの建築家やデザイナーには、求められるようになる気がします。

大学でのダブルメジャーとかも、もっと奨励すべきだと思うんですよね。留学だって、国境をまたぐことだけが留学じゃなくて、専門分野をまたぐ留学もある。建築学科出たけど、分子生物学をそのあと学んで、ファッション業界を体験して、そのあとまた建築に戻ってくるとか、そういう人が増えれば増えるほど、クリエイティブの可能性は広がっていくと思います。

撮影場所:Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2021《unnamed》(開催中~2021年11月3日)

RELATED ARTICLE関連記事