INTERVIEW

122

Kan Yasuda / Sculptor

安田侃彫刻家

Kan Yasuda / Sculptor

『彫刻の周りでコンサートを』【後編】

彫刻と音楽とともに“時”を感じる。

厳格なルールのもとに成り立つイタリアの街づくり。

私が住むイタリアには、街づくりに関して厳しいルールがあります。実は私がアトリエを建てる時、市役所の許可がおりなかったんですよ。屋根の素材から瓦の色、壁の色、窓のサッシまで、すべて規定を守ったはずなのに承認されない。話を聞くと、雨どいの素材がダメだと言うんです。今もアトリエの修復をしていますが、「プラスチックの雨どいじゃ、イタリアらしい田舎の風景を壊すから、昔ながらの銅を使ってください」と。北から南まで統一されたイタリアの街づくりは、そんな厳格なルールのもとに成り立っている。ある意味、みんなが我慢をして、勉強もして、お金をかけてあの風景をつくっているんです。

安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄

イタリアのピエトラサンタに構えるアトリエの他に、生まれ故郷である北海道の美唄には、山々に囲まれ閉山した炭鉱街の小学校跡地に、大人も子どもも心を広げられる広場をつくろうとの思いから設立された『安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄』がある。自然と人と芸術の新しいあり方を目指し、いまなお創り続けられている彫刻美術館。

撮影:小川重雄

アートの街の象徴は戦いの末に生まれた。

ヨーロッパの中だとパリもゾーンを決めて、建築物に対して厳しい法律を設けていますよね。ただ、その中にもポンピドゥー・センターのような、挑戦的な建物が存在しているのもおもしろいところ。ポンピドゥー・センターは、私も一緒に仕事をしたことがあるレンゾ・ピアノによって設計された建物。名前を冠したポンピドゥー大統領夫妻は、最後までレンゾの味方でしたが、当初は多くの人々が建設に反対したと言います。さまざまな戦いを経て生まれた美術館で、この美術館一つで、今なおアートの街・パリを支えているという存在感がある。レンゾの思い切った挑戦は、その後ヨーロッパ各国のアートに影響を与えました。

ポンピドゥー・センター

1977年、パリにて開館した総合文化施設。近現代芸術の拠点としてジョルジュ・ポンピドゥー大統領(1969 - 1974)によって構想が発表され、レンゾ・ピアノ、リチャード・ロジャースなどが設計を担当。

古い街並みはちゃんと残し、新しい挑戦はしながらも決まったゾーンには建物の色や高さなどの規定を設ける。そういったトータルの街づくりが、ヨーロッパの素晴らしい風景を守っているんですよね。でも、日本には残念ながら、そういった法律や大きな仕組みがまだない。イタリアに住んでいて、そこは大きな違いを感じる部分です。

アイデンティティを残しながら新しい街をつくる。

もともとは日本の街並みも、とても素晴らしいものだったんです。江戸時代の頃なんて統一感もあって、ヨーロッパの美しい街に匹敵する......いや、それ以上ともいえる空間がありました。ただ、戦争や地震、火事などの影響を受けて、まったく新しい街をつくらざるを得なかった。今も浅草や上野、谷中など、昔の風景を守りながら頑張っている街もあります。そうやってアイデンティティを残しながら、建築が新しい街づくりをリードする仕組みをつくることが、今後の日本の一つの課題だと思います。

イタリアならではの試みを東京にインストール。

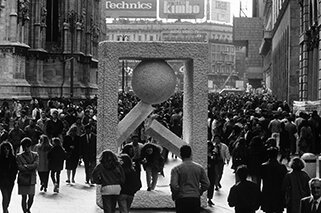

これまでさまざまなパブリックアートに関わってきましたが、中でもイタリアの8都市で行った彫刻展は非常に印象的。それぞれの市が主催者となって中心街に入る車を止め、街全体を使った展覧会をしたんです。それを東京でぜひやってみたい、というのが私の夢の一つ。できることなら、銀座がいいですね。今も土日は歩行者天国になっているので、それを3ヶ月に伸ばすだけでいいんです(笑)。東京は街中で何か特別なことをするのが、非常に難しいと言われる都市。普通に考えると、提案の実現は不可能かも。でも、不可能の一言で片づけず、思い切った改革ができれば、東京の街がまた生き生きと息を吹き返すんじゃないかと思います。

1991年のミラノに始まり、2016年のピサまで、それぞれの都市は、個性豊かで歴史も文化も異なり、8都市での展覧会を通じて多くのことを学んだ25年間でした。フィレンツェではルネッサンス時代の広場のみ8箇所が会場に充てられました。ローマではフォロ・ロマーノの一画、世界唯一の古代遺跡美術館・トラヤヌス帝の市場が会場で、目に見えない、形もない『時に触れる』という展覧会タイトルが付けられました。さらにローマの展覧会では「2000年前の遺跡の中に抽象の現代彫刻が立つ姿は、過去と現代と未来を結ぶ何かを感じさせる」と評価され、その場にホワイトブロンズの《意心帰》一点が永久設置されることに。イタリア人とイタリア文化の深さと重さに感動させられました。

それから、次に話すアイデアはすぐにでもできるんじゃないでしょうか。東京ミッドタウンの《意心帰》の周りで、ぜひコンサートをやってほしいんです。今はコロナ禍で、若い人たちの発表の機会が減っている。いくつかの音大に声をかけて、順に学生たちに演奏してもらえば、彼らにとって肝試しのような場にもなります。彫刻と音楽って、すごく相性がいいんですよ。ひょっとしたら、演奏会よりも早く来て《意心帰》の穴に入ってしまう人がいるかもしれないね(笑)。あの中で寝転がって音楽を聴くって、最高だと思いますよ。

アートは泣かせてなんぼ。心を映す鏡である。

音楽と言えば、私はトッレ・デル・ラーゴのプッチーニ財団と、10数年前からオペラの舞台美術の仕事をしています。財団の方からKanの彫刻には死と愛、生と哀しみが内含している、この4つがあれば蝶々さんの魂は表現できるとおだてられ、オペラ「蝶々夫人」の空間をつくりました。たった4つの彫刻がポツンと置かれた舞台で、歌を歌うだけ。つまり、蝶々夫人の悲しい物語を完全に抽象化したんです。"日本人はこうだ"と説明する視覚的要素を一切取り払った時、蝶々夫人の愛が普遍的な愛となり、その魂はお客さんにストレートに届きました。過去100年間変わることのなかった舞台への新たな挑戦に対し、うれしいことにジャコモ・プッチーニ賞をいただきました。ちょっと自慢に聞こえてしまいますが、オペラ歌手のマリア・カラスと同じ最高の賞なんです。

蝶々夫人

ジャコモ・プッチーニ作曲の名作オペラ。アメリカ海軍士官ピンカートンと武家の娘だった蝶々さんの悲恋を描く。安田さんは2000年、舞台美術を手掛ける。ドイツ、アメリカ、日本、韓国でも上演され、イタリアではまだ上演が続いている。

トッレ・デル・ラーゴ・プッチーニ野外劇場にオペラを観に来るお客さんって、毎年同じ演目を見ているはずなのに、みんな泣くんですよ。公演後には、大の大人たちが「あんたは泣いた?」「泣けたよ」「あらいいじゃない。私は泣けなかった」なんて、言い合いっこをしているんです(笑)。要は、蝶々夫人の物語に自分を反映させた時、泣けた人は「あんた、いい人生送っているじゃない」ということなんですよね。逆に泣けなかった人は、「大した人生を送れていないから、今年は泣けなかった」と。これこそがアートだと私は思うんです。

アートは、泣かせてなんぼの世界。そのために、物質にいかに精神性を宿すことができるか、どうすれば彫刻という一つの形態を使って、人の気持ちを受け止めたり、慰めたりできるのか。私なりに考え続けた結果、その人の心を映す鏡になれば、それが可能だということがわかってきたんです。心を映せば、自分の中の悲しさも苦しさも楽しさもよころびも見える。映すだけなので慰めるのは自分しかいませんが、悲しいということを知る、楽しいということを知るというだけで素晴らしいじゃないですか。見た人の心を映し、その人が自分の中にある精神性を知る。それがアートの大切な役目であり、本質だと私は思っています。

取材を終えて......

日本を代表する彫刻家に対して、失礼を承知で言わせていただくと、安田侃さんはとびきりチャーミングな方。撮影では自身の作品《意心帰》の穴に慣れた様子でゴロリと寝ころび、「自分で彫ったから、どれだけ心地よいかわかってるの」と笑う。また、スタッフが資料をクラフト紙にプリントアウトしたものを見て、「私もそっちの紙がよかったな~」と微笑む。純粋な少年性をどこかに残していらっしゃるからこそ、あんなにも汚れのない精神性を持って深くアートを考察し、奥底で石と繋がれるのだと感じました。(text_akiko miyaura)

RELATED ARTICLE関連記事