INTERVIEW

122

Kan Yasuda / Sculptor

安田侃彫刻家

Kan Yasuda / Sculptor

『彫刻の周りでコンサートを』【前編】

彫刻と音楽とともに“時”を感じる。

ヒューマンサイズの彫刻がもたらすもの。

1991年からミラノやフィレンツェで街並みを使った個展(野外彫刻展)を重ねてきました。イタリアはローマ時代から街中に彫刻が溢れている、パブリックアートの原点です。彫刻を置くことで街の歴史を再認識し、文化を豊かにするきっかけが生まれることを、身をもって感じていました。そんな時、アートディレクターの清水敏男氏とポンピドゥー・センターの元館長のジャン=ユベール・マルタン氏から六本木のミッドタウンでのアートワークのコンペに参加しないかと声をかけていただきました。それが、私が東京ミッドタウンに関わることになったきっかけです。

そして、作品を展示する予定の場所を自分の目で見た上で、イタリアに戻り大理石で《意心帰》のミニチュアをつくって、コンペのプレゼンに持っていったんです。すると、審査員の方々がミニチュアを両手で持って、とてもニコニコされたんですよ。《意心帰》を気に入ってくださったようで、結果、私たちはコンペを勝ち取ることができました。何より、私の作品を選んでくれたことが嬉しかったのをよく覚えています。

現在ミッドタウンには、私の作品が2点常設されています。一つが、プラザの地下にある《意心帰》。白い石を家に置くと、幸運が舞い込むという言い伝えを聞いたことがあるのですが、ずっと大理石に触れてきた私としては、とてもいい話だなと思ったんです。それなら、地下に白い大理石を置こう、と。まるでその下の地球の一部に触れる感覚の場所になれるかもしれないと思いました。

もう一つの《妙夢》は、正面玄関ともいえるプラザの1階の屋外にあります。そこは、とても広い空間でバックには巨大な建物が立っている。実は人ってあれだけ大きな建物を前にした時、どこか恐怖を感じるものなんです。そこに人間より少し大きい"ヒューマンサイズ"の彫刻が一つあるだけで、ずいぶんと空気が和らぐ。特に私の作品は台座がないので、触れられる高さにあるんです。かつ、地球の一部であるブロンズや石を使った、優しい流線形の作品があることで、温もりを感じることができるんですよね。

妙夢

《意心帰》と同じく、安田さんによって2006年に制作されたブロンズ作品。作品の中央に開いた円環は、人々が夢を描き、願いを込めるためのもの。また、刻々と移りゆく太陽の光と影によって、彫刻の姿、見え方が変化する。

パブリックアートは人と精神性を共有できる。

現代の建物の多くはガラスで覆われ、骨組みにはステンレスやアルミといった材質が使われているので、どこか冷たさを感じるのは否めない。そういった無機質な世界に、ポンとヒューマンサイズの彫刻を置くと、一転、とても精神性のある空間になるんです。精神性というと難しく聞こえるけれど、要はうれしい、楽しい、哀しい、つらいといった人の感情のこと。彫刻と人は、そういった精神性を共有できるもの。もっといえば、万人と共有できる本質的なものを持った彫刻こそが、パブリックアートだと私は考えています。

私の彫刻に対して、挨拶をする人が時々いると聞くんですよ。会社に通う道すがらに作品があれば、何年、何十年もの間、同じ彫刻を毎日見ることになる。すると、いつしか彫刻が生きているように感じ、両者の間に関係性が生まれるんです。それで、声には出さずとも朝は「おはよう」、帰りは「さようなら」と声をかけるようになる。彫刻は雨の日も風の日も、何の文句も言わず、そこに立っています。彼らは"ある"のではなく、"いる"んですよ。その感覚がわかる人だけが、嬉しさや哀しさを共有することも、会話をすることもできる。彫刻も毎日みなさんを見ていますよ、じっと(笑)。

また、《意心帰》と《妙夢》には、同じくらいの大きさ、似たような形の穴が開いています。外に立つ《妙夢》の穴は光を通し、夢を描く空間をつくり出す。そして、《妙夢》のすぐ隣にあるガラスの天窓を通して地下にもぐり、《意心帰》という地の中へ入っていく。つまり、天の光と地の石は、穴という同じ空間を通じてつながっているんですよ。ほとんどの人は気づかないけれど(笑)、まれに本能的につながっていることを感じ取る人がいて。見破られると、私はとても嬉しい気持ちになるんです。

子どもたちが教えてくれる"越える"ということ。

もう少し穴の話をすると、《意心帰》に彫ったのは地球の中に身を寄せることができる、洞窟のような穴。通りかかったことがある方は、穴に入った子どもがなかなか出てこず、お母さんに「もう帰るよ。出なさい!」と怒られている光景を見たことがあるのではないでしょうか。それくらい、あの穴の中って心地よいんです。なぜなら、母親の子宮と同じ形だから。穴のすみに隠れて中からのぞくと、地球の外側を見ているような気持ちになる。それでいて、まわりを石が囲んで防御してくれるから安心感があるんです。

《意心帰》だけでなく、私の作品に触れた世界中の子どもたちは、みな同じような行動をします。時々「安田さんの作品は、なぜ子どもが触りたくなるんですか?」と聞かれますが、私から「触ってくれ」とお願いしたことはないんです。ただ、今の社会って一歩家を出れば触ってはいけないものだらけで、小さい頃から「触ってはいけない」と教えられるじゃないですか。でも、子どもにはわかるんです。「これは触ってもいいんだな」と。私の彫刻を見つけた子は、遠くの方から「触るぞ」「入るぞ」と言わんばかりに作品に近づいてくる。だんだんと足早になって、ついには親の手を離して走り寄ってくるんです。子どもたちは本能で彫刻に触れ、登り、入っているんですよね。

よく「芸術は国も人種も宗教も超える」なんて言うじゃないですか。言葉にすると美しいけれど、現実的にはなかなか難しい。でも、本能で作品に触れる子どもたちの姿こそ、国も人種も宗教も超えることを体現しているように思うんです。まったく文字も読めない、言葉も分からない、文化も知らない子どもたちが、理屈じゃなく同じ感覚で、作品に触れている。そうやってすべてを超えることが、アートの重要な役目だと思います。

生きた石が持つ2つの時間軸。

《意心帰》の石は、私が49年間住んでいるイタリアのピエトラサンタから運んできました。ピエトラサンタは彫刻のメッカと言われ、多い時には世界中から200人以上もの彫刻家がやってくる街。山のふもとにある私のアトリエからは、石切り場がよく見えるんです。実はその石切り場は、ミケランジェロが石を探しに通っていた場所でもあるんですよ。仕事の合間にふと顔をあげて、真っ白な石が広がる光景を見ると「ミケランジェロも、あの場所で苦労しながら仕事をしていたんだな」なんて感慨深くなり、勇気をもらいます。彫刻家にとって、夢のような環境。世界で一番好きな街はどこかと聞かれたら、私は迷わずピエトラサンタと答えるでしょう。

石切り場

安田さんのアトリエからも見える、世界有数の石切り場。大理石でできている山の山上に位置する石切り場からは、かつてミケランジェロも彫刻の素材として求めたという、格別に美しい大理石が採れる。ピエトラサンタは、北イタリアに位置する、トスカーナ州ルッカ県にある美しく静かな地方都市。安田さんは1974年より居住し、アトリエも構える。写真は、ミケランジェロが原石を求めて通った石切り場。

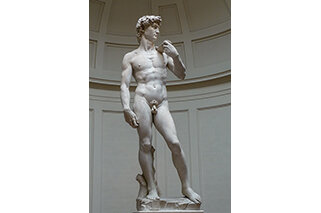

ローマは、とにかく石だらけ(笑)。2000年も前から存在している彫刻が、当たり前に街のあちこちにあるんです。彫刻家は、そういった作品の親みたいなもの。だから、いつも私は手放す時に「ここの空気を吸って、長く生き続けてね」と送り出しています。石は一度置かれたら、何十年、何百年......ひょっとしたら、何千年と同じ場所で生きていかなくちゃならないんですから。ミケランジェロのダビデ像ですら、まだ500年程度。ついこの間、見てきたところですが、まだまだ彼は生きそうだなと感じました。だって魂が宿っていますから、あの彫刻には。

ダビデ像

ミケランジェロが1501年から1504年にかけて制作した彫刻作品。ルネサンス期を代表する傑作として名高い。素材となった大理石は、カッラーラの石切り場からフィレンツェまで、莫大な人件費と輸送費をかけて運ばれたという。アカデミア美術館にて収蔵。

彫刻を通して感じる時間には、"継続する時間"と"瞬間"という2種類が存在していると私は考えています。"継続する時間"は、彫刻そのものが存在する時間。何千年もの間、街や人々を見続けてきた彫刻だけが持つ、時間の長さみたいなものですね。その中に、彫刻と人間がコンタクトを取り合う"瞬間"がある。たとえば、幼い頃に《妙夢》や《意心帰》に触れた子どもが、30、50年後に再び作品を見た時、「この石に触れたことがある」「この穴に入った気がする」と懐かしく思うはず。その時には彫刻に触れた"瞬間"と同時に、何十年と"継続してきた時間"が存在している。それは彫刻とその人だけの時間であり、コンタクトを取れる人だけに与えられた楽しみなのです。

RELATED ARTICLE関連記事