INTERVIEW

121

Mami Kataoka / Director, Mori Art Museum

片岡真実森美術館館長

Mami Kataoka / Director, Mori Art Museum

『二者共存。世界各地のローカルをつなげ、発信する』【後編】

「初心者の目」で街の魅力を再発見。

update_2020.10.07

photo_yoshikuni nakagawa / text_tami okano

地域のモダニズムを基盤に、次に何ができるかを考える。

現代アートは、ここ30年ほどの間で大きく方向性の舵を切り、変わってきています。まずあげられるのが、西洋中心だった美術の歴史や在り方が、世界の多様な地域に拡大していったこと。それは政治でも経済でも同じですが、アートにおいても、その大きな流れの中で、それぞれの国や地域の人たちが、自分たちの文脈が何であるのか、その文脈が世界の動向とどのように比較検討できるのか。相対化できるのか。そういうものの見方が必要になってきましたし、今後もそれはさらに重要になっていくでしょう。

たとえば、村上隆さんは、西洋が牽引してきた現代アートに対して挑戦を挑むという、明らかな戦略を展開してきたアーティストです。だからこそ、世界であれほどまで大きな評価を得ることができました。日本のアーティストは、その軌跡に学びつつ、これからは、それぞれの地域で発展してきたモダニズムという基盤の上に立ち、次に何ができるのかを考えていく必要がある。

日本は、社会や経済の近代化という意味では欧米と近いところにありながら、地理的にはアジア太平洋に位置しています。その両義的な立ち位置をどう活かしていくのか。これからの日本のアーティストは「アジア太平洋地域の美術の発展」とどのような協力関係を築いていけるかが、おそらく非常に重要な課題になると思います。

日本のアーティストはどちらかというと、社会的、政治的な視点が希薄であると言われています。もちろん、そういった視点だけが現代アートではありませんが、大きく世界を見つつ、その中での日本の歴史や立ち位置を理解した上で、次の一手を探していく人が増えてくれればと個人的には願っています。

世界は、あらゆるローカルでできている。

2011年に起きた3.11から来年で10年になります。あの震災以降、アートの役割のひとつとして「地域コミュニティにどう貢献できるのか」という意識が、急速に高まりました。日本全国の地方都市で行われている芸術祭でもローカルに根ざした作品が多くなりましたし、その意識は広く浸透し始めていると感じています。ただ、浸透する一方で、そのことが世界とどう連動しているのかが、見えにくくなっているということも。作品が世界を向くのか、あるいは地域を向くのか、という二者択一ではなく、地域のことをきちんと見つめながら、かつ、世界ともきちんと結ばれているという在り方を、もっと考えていかなければならない。

世界と地域とは、世界が上のほうにある凄いもので、地域が下のほうにある、という関係ではありません。世界というのは、あらゆるローカルでできているんですよね。なので、ローカルコミュニティ同士が国際的につながる、ということは全然可能なことで、世界の各地域で非常に興味深い試みをしているアーティストもたくさんいます。そういう人たちを呼んで、六本木に来てもらうという機会も、ぜひ増やしていきたいですね。たとえば、メキシコのある村でやっている活動を、日本の、東京の、六本木という都市の文脈に置いた時に、どう活かせるのか、あるいは、六本木の側から見た時に、メキシコのローカルで行われてきたことを自分たちの文脈に置き換えたら何ができるのか。そのやりとりからお互いが学ぶことはたくさんあると思いますし、そこから未来が見えてくるのではないかと思います。

「初心者の目」で六本木の魅力を発掘・発信していく。

六本木をアートの舞台として見ていくと、「六本木アートナイト」が果たしてきた役割は大きいですよね。10年間続けてきたことによって、アート関係者にもアートに関心のあるビジターにも定着したと言えるでしょう。ただ、定着した途端に定型化していく、という時期に入りつつあるのかなと思っていて、その定型化が、気になるところです。長年続けていると、どうしても出来上がった「型」を継承するだけで、なぜやるのかを問わなくなってしまう。本当はその「問い直し」を毎回やるべきだし、今年はコロナの問題で例年通りには開催できないと思いますので、これもひとつの機会として、今後に向けた問い直しを私自身、行いたいなと思っているところです。

六本木アートナイト

2009年より続く六本木のアートの祭典。街をひとつの美術館に見立て、一夜限りの展示やプログラムを実施。「生活の中でアートを楽しむ」新しいライフスタイルを提案する。片岡さんは、2020年度実行委員長を務める(2020年度の開催は、新型コロナウイルスの影響により2021年へ延期)。

これは個人的な意見ですけど、今後やってみたいのは期間を長くするとか、地域をもう少し拡大してみるとか。実際、アートの展示も数が増えているので、ひと晩じゃとても回りきれない。たとえば、1ヶ月くらい期間を延ばし、最後だけオールナイトのお祭りがある、みたいなことができればいいのですが......。

六本木という「街」の再発見を、アートナイトでもう少し力を入れてやってもいいと思います。先ほどお話をしたように、世界各地でローカルな活動をしている人たちを六本木ローカルとつなげ、六本木から発信してもらうのもいいでしょう。2017年に『サンシャワー:東南アジアの現代美術展』を開催した際も、「六本木アートナイト」との連動企画で、参加アーティストのナウィン・ラワンチャイクンに映画をつくってもらったことがあります。彼はタイ人なのですが、ローカルな人たちと仕事をするのがとても上手で、そういった外の人の目から、六本木の魅力を発掘・発信していくことも、まだまだできるのではないかと思います。

『サンシャワー:東南アジアの現代美術展1980年代から現在まで』

2017年、森美術館と国立新美術館にて同時開催された展覧会。東南アジアにフォーカスを当て、1980年代以降の現代アートを紹介。両館にて86名/組の東南アジアのアーティストが参加し、大きな変化を遂げる東南アジア地域の姿を、その歴史的背景とともに伝えた。

ナウィン・ラワンチャイクン《OKのまつり(六本木物語)》 2017年

タイのアーティスト、ナウィン・ラワンチャイクンが、六本木・西公園にて「祭り」を開催。六本木の人々の日常を収めた短編ドキュメンタリー《OKのまつり(六本木物語)ドキュメンタリー》の上映、ダンスパフォーマンス、ワークショップなどが行われた。

ナウィン・ラワンチャイクン 《OKのまつり(六本木物語)》2017年

アクリル絵具、キャンバス 170×450 cm

外の目、ってやっぱり大事ですよね。日本の現代アートもそうですし、日本文化もブルーノ・タウトが桂離宮を紹介したように、いろんな人が外から見て、その魅力を再発見してきたところがある。六本木という街も、そこにいる人たちは住めば住むほど慣れてしまうので、何が特別なのかということを「初心者の目」で見ていくことは、繰り返し必要なのかなと思います。

リアルとデジタルと、街も舞台にした複層的なアートの舞台。

街の魅力を再発見する、という意味では、かつて、街そのものをアートの舞台にした事例もありました。1986年にベルギーのゲントという街で行われた『シャンブル・ダミ(Chambre d'Amis)』という展覧会です。シャンブル・ダミとは、「友だちの家」という意味で、アーティストを市内50カ所以上の一般住宅に送り込み、家そのものを展示会場にしたんです。観客は、その一般住宅をめぐるという画期的な試みで、キュレーションは、のちにゲントの現代美術館の館長にもなるヤン・フート氏。展覧会の歴史の中でも非常に重要なプロジェクトとして知られています。

さすがに現代の六本木では、知らない人が自分の家の中に入ってくる、っていうのは難しいと思いますが、有名な美術館やよく知られている公共施設ではなく、一般の人があまり行ったことがないようなビルや民家の庭などにアートがある、というのは、面白いですよね。そうやって街に点在させたアートをめぐることで、長く六本木に住んでいる人たちや六本木の歴史に触れることもできる。まぁ、これは本当に、さまざまな安全性や実現性を度外視した完全なる個人的な夢ですが......。

現代美術館がない街において、街そのものを使ってアートの展示をしていくというのは世界各地で行われてきた手法でもあります。その後、現代美術館ができると、アートの活動がすべて美術館の中に集約されていってしまうので、それはそれで、よかったのかどうか、判断は難しい面もあります。アートが建物の中だけで完結するものではないことは、私たち森美術館としても考えるところがある話で、ハードとしての森美術館だけではなく、できれば、街の中にも、森美術館というコンセプトが浸透していってほしいと思っていますし、リアルな美術館の空間と、デジタル空間と、そして街の中もアートの舞台なんだ、とみんなが考えられると、だいぶ活動が複層的になり、可能性が広がるのではないでしょうか。

取材を終えて......

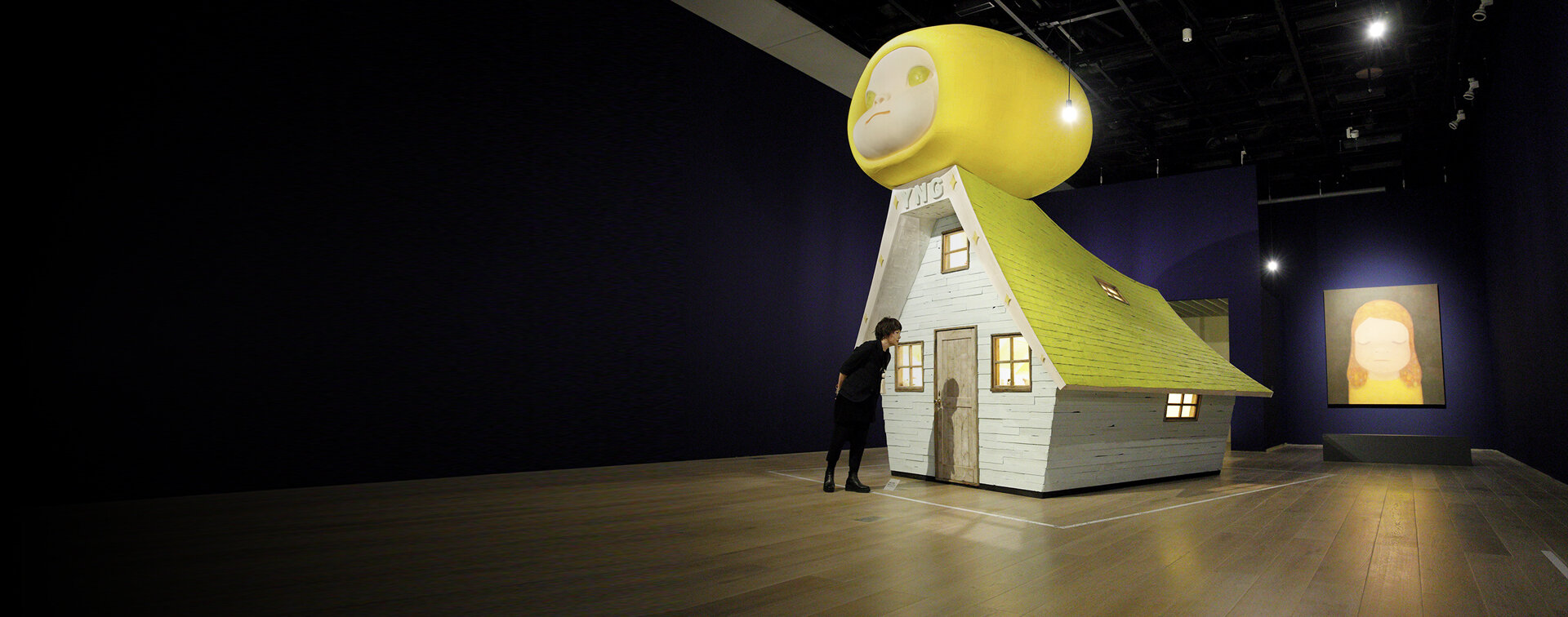

『STARS展』の見所をお聞きすると、アーカイブコーナーについての思いをひときわ熱く語ってくれた片岡さん。1950年代以降の展覧会史を学ぶことも、アートをより深く理解し、楽しむ方法のひとつ、と教えてくれました。インタビュー中、個人的に集めている古い展覧会のカタログを館長室から持ってきて見せてくれる場面も。力強いリーダーシップの持ち主という印象と同時に、現代アートの研究者のような一面ものぞかせてくれました。(text_tami okano)

RELATED ARTICLE関連記事