INTERVIEW

106

HIDEYUKI NAKAYAMA / Architect

中山英之建築家

HIDEYUKI NAKAYAMA / Architect

『ジャンルが混ざり合う線引きのない街に』【前編】

違う目線を持つことで当たり前だった地図が変わる。

- JP / EN

update_2019.07.03

photo_yoshikuni nakagawa / text_ikuko hyodo

地上からほんの少し浮いている木箱のような家や、道路を挟んで地下でつながっている2軒の家。中山英之さんの建築は、こちらの想像を軽々と超えて、空間に思わぬ表情を生み出します。TOTOギャラリー・間で開催している「中山英之展 , and then」もまたしかり。展覧会の組み立て方や、建築やアートなどとの向き合い方、そして街の捉え方などから、中山さんのてがけるものが人を魅了する理由を探ります。

建築家も見ることのできない、建築のそれから。

一般的な建築展というのは、建築を構想する過程で生まれた建築家の思想や哲学が開示される場所であることが、ほとんどだと思います。けれどもそれでは、たとえば自分の親戚や古くからの友達みたいな、普段から建築に興味を持っているわけではない人の目には、よくわからないものだったりする。建築に不案内な人にも伝わるような展覧会って、どういうものなのか。そう考えたとき、建物ができる前の思想や哲学ではなく、建ってからの建築家の知らない時間を見てもらう方が、もしかしたら伝わるものになるのではないか。それが、「中山英之展 , and then」(=それから)という展覧会を考えた最初のきっかけです。

今は誰の手にもカメラがあって、自分で自分を撮ったからって、それをナルシストと指差す人はもういませんよね。それなら建築の展覧会でも、施主が自ら置いたカメラの前で暮らしている様子をそのまま展示することだって、自然なのではないか。もちろん写真でも良かったのですが、風で何かが揺れていたり、人が寝たり食べたりしている方が、より嘘がない。それで、映像にしようとなりました。

5つの建物を5本の短編映画にしているのですが、僕自身は映像制作にほとんど関わっておらず、実際に建物を使われている方や、過去にその建物の設計に関わっていた元所員などに撮影や監督をお願いしています。ひとつだけ、僕からはじめに「砂糖少なめでお願いします」ということを、みなさんにお話ししました。起承転結のあるエモーショナルな物語である必要はなくて、そこにあるものが単に映っているだけでいいんです、と。それ以降は、撮影が始まって質問や意見を求められたときも、「どちらでもいいです」と答えたりして、極力関わりをもたないようにしました。ある冒険写真家の「観測者は観測結果を変えてしまう存在でもある」という言葉が心に残っていまして。自分が関わってしまうことで、ありのままであったはずのものが変化してしまうのが怖かったのだと思います。

「中山英之展 , and then」

建築は完成後、どのように使われ、どんな日常が繰り広げられるのか。「建築のそれから」に着目した、建築展のイメージが変わる独創的な個展。ギャラリー全体がミニシアターとなり、5人の監督が撮り下ろした短編映画5作品と1作品を追加し計6作品を上映。ロビーに見立てた展示室には、映画の製作過程や、登場する建築のドローイング、模型なども。中山さんによる手書きの解説も興味深い。TOTOギャラリー・間で2019年5月23日(木)~8月4日(日)開催。

撮影:©Nacása & Partners Inc.

ほったらかしの中に息づく力強い生。

それぞれの監督からあがってきた映像を、他人事のように観客になった気分で、何が始まるのかわくわくしながら見たのですが、初めは、いや、これはまずいことになったぞって(笑)。子どもの数が増えて空間が追いついておらず、竣工写真の風景とはほど遠い、生々しい今の様子が隠すことなく映っていたりしたものだから。建築家の貧弱な想像力がそのまま露わになっていて、最初にラッシュを見せてもらったときは、ちょっと不安になりました。でも、観ているうちにそんな建築家の心配事なんて、なんだかどうでもよくなってしまった。自分が建築家であることを忘れて、映画を観るひとりになってみると、そこには力強い生がちゃんと映っていた。生きるっていいことだな、なんてことまでうっかり思ってしまう。

たとえば子どもって、ある意味、とても残酷な生き物ですよね。大人の考えた設計意図なんて、徹底的に関係ない。そういう自由さが、本来僕は大好きなはずなんです。だけど、いざ計画する側に立つと、いつのまにかそういうことを忘れて、ついつい全部をコントロールしなきゃと思ってしまう。ただ、自分も観客席に座っているうちに、そうなりかけていた建築家があっさりと裏切られていることがだんだん愉快に思えるようになってきました。本当は建築とか計画とか、そういうこととは別のところにある、もっと長くて大きな時間の流れのようなものをつくってみたいと思っていたはずだったのだから、この展示のやり方できっとよかったのだと今は思っています。

ギャラリーを映画館にした理由。

展覧会の映像コーナーって、実を言うと苦手なんです。大抵途中から見ることになるし、全部見なきゃっていう義務感に駆られてしまうから。自分の好きな時間に行って、気になる作品の前で好きなだけ時間を過ごせるのが、美術館やギャラリーのもっともいいところ。映像展示がメインになることで、その良さが失われるのは避けたいなと最初は思いました。だけど、僕みたいなことを感じている人たちが映像嫌いかというと、映画館に行くのは大好きだったりする。だったら初めから、このギャラリーを映画館ということにすればいいじゃないか、と。それで「TOTOギャラリー・間(通称"ギャラ間")」を「CINE間(シネマ)」に読み変えるっていう駄洒落が浮かんだ(笑)。くだらないことを思いつくと肩の力も抜けるし、名前ひとつで同じことも別の意味になる。言葉って面白いですよね。

映画館は映画を観るための場所だけど、わざわざ行きたくなるのは映画館そのもののムードが好き、というのも大きいです。ロビーに過去上映されていた映画のポスターが貼られていたり、上映中の作品のプロップや衣装が展示してあったりするだけで心が躍る。誰かを誘う口実にできたりするのもいいし、そういう全部をひっくるめて、映画館に行くという体験です。

「映像展示のあるギャラリー」ではなく、「映画館」である。そう考えてみたら、展示のために新しい模型や図面を用意するのはやめにしようということに、自然と落ち着きました。映画が完成したあとに、さらに内容にまつわるものをつくって、ロビーに展示するのは単純におかしいから。中にはお見せするには恥ずかしいものもあったけれども、事務所中をひっくり返して、建物が完成するまでの時間につくられたものだけでロビーを構成することになりました。

TOTOギャラリー・間

TOTOが運営する、建築とデザイン専門のギャラリー。1985年10月の開設以来、国内外の建築家やデザイナーの展覧会に特化。展示デザインを出展者に委ねることで、展示空間そのものが「作品」になるユニークな展示方法をとっている。

気持ち的には、ようやくレポートを出し終えたところ。

映画館とは言ったものの、ベルベットのふかふかのシートやカップホルダーが設置できるわけではありません。とはいえ、そこは建築家なのだから、単純にプロジェクターのスクリーンを見るだけの場にするわけにもいかない。それで唯一、映画づくりに介入したのが、特別なスクリーンを前提としたカメラを制作して監督に渡すことでした。『弦と弧』という映画に使われたカメラなのですが、僕の事務所の新人スタッフに天才エンジニアがひとりいまして、360度カメラが建物内の吹き抜けを上下する装置をゼロからつくったんです。その結果、3つのスクリーンに投影された全方向視野を同時に観る、ここにしかない映画館ができました。

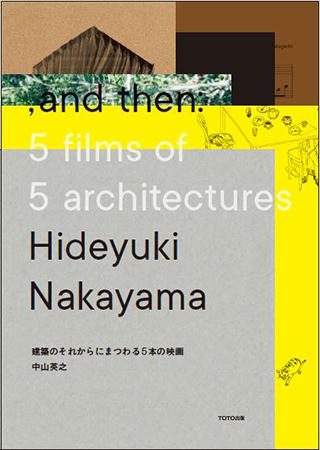

映画を観終わったあと、パンフレットを買って帰るのも大事な楽しみのひとつ。『mitosaya 薬草園蒸留所』の撮影をしてくれた江口宏志さんは本のプロでもあるので、『建築のそれからにまつわる5本の映画 , and then: 5 films of 5 arhitectures』という作品集の編集にも加わっていただきました。映画のパンフレット5冊分をひとつに束ねたような本なのですが、映画のパンフレットって、シーンのグラビアや登場人物の紹介に始まって、時には音楽の解説やロケ地に関する情報、それから監督の小難しい話まで、いろんな話題が盛り込まれていますよね。この本も建築家の一般的な作品集とはちょっと違って、建物の写真は映画のスチルとして入っているし、監督の絵コンテやサントラの楽譜と一緒に、設計当時のメモやスケッチ、映画を観た人が気になりそうな建築の細部の情報などが載っています。もちろん建築家の書いためんどくさい文章もありますが(笑)。映画パンフレットという形式を使うことで、建築雑誌や作品集ではなかなかない切り口になりましたし、制作中は、知りたい人はたくさんいるんじゃないかなと思うようなことが載せられて、いろんな人に興味を持ってもらえるものになっていたら成功だよねと話し合ってつくりました。

展覧会は過去の仕事を振り返る機会にもなりますが、僕としてはまだまだ何もかもが始まったばかりのような感じで。今はようやくレポートを出し終えたような心境です。なので、自分の仕事を客観的に振り返るような本や展覧会をつくるには、まだまだ時間がかかりそうです。

『弦と弧』

2017年に竣工した「弦と弧」は、2階建てほどの大きさに、形のばらばらな10層の平面が重なった住居兼仕事場。モーター制御された360度カメラが吹き抜けを上下し、朝から晩まで一日の出来事が淡々と映し出される。

映像監督:八方椎太

『mitosaya 薬草園蒸留所』

2018年竣工。人が来なくなり閉園した薬草園を、果物とハーブを使った蒸留所に生まれ変わらせた。江口宏志さんがカメラを担当し、動き始めたばかりのお酒づくりの日々を記録している。

撮影:江口宏志

『建築のそれからにまつわる5本の映画 , and then: 5 films of 5 architectures』

映画パンフレットをイメージしてつくられた「中山英之展 , and then」の建築作品集。パンレットなど映画グラフィックを多数手がけている、大島依提亜さんがデザインを担当。作品ごとにデザインや紙を変えることで、5冊のパンフレットを表現。会期後は本書に記されたURLにアクセスして、5本の映像を見るこができる。

RELATED ARTICLE関連記事