INTERVIEW

102

mé / Art Collective Team

目[mé]現代芸術活動チーム

mé / Art Collective Team

『アーティストの細分化が、 これからのアートシーンを活性化させる』【前編】

鑑賞者の目が集まることで見えてくるもの。

現代アーティストの荒神明香(こうじん・はるか)さん、ディレクターの南川憲二さん、インストーラーの増井宏文さんを中心メンバーとする、現代芸術活動チーム「目[mé]」。簡潔にしてインパクトのあるチーム名の通り、不確かな現実世界や普段意識しないような現象を「見る」ことに徹底してこだわり、作品を発表するたびに話題を呼んでいます。今回は南川さんと荒神さんに、森美術館で開催中の「六本木クロッシング2019展:つないでみる」で発表している新作について、そして作品や鑑賞者とのつながり方、チームとしてつながることで可能になることなどをうかがいました。

目をちぎって空中に投げて、景色を見たい!

南川「六本木クロッシング2019展:つないでみる」の出展作品、『景体』は 、「景色そのものに近づけないから、景色を見ることができない」という荒神の感性に端を発しています。「景色なんて普通に見られるじゃん」と、僕は思ったんですけど、荒神いわく「森の景色に近づいていくと、それが林になって木になって葉っぱになるから、最終的に見えるのは景色とは程遠いものだ」と。

森美術館15周年記念展「六本木クロッシング2019展:つないでみる」

森美術館が3年に一度、日本の現代アートシーンを総覧する定点観測的な展覧会。第6回目となる今回は1970‐80年代生まれを中心とした日本のアーティスト25組を紹介。現代の表現を通じて見えてくる「つながり」に注目している。2019年2月9日(土)~5月26日(日)まで開催。

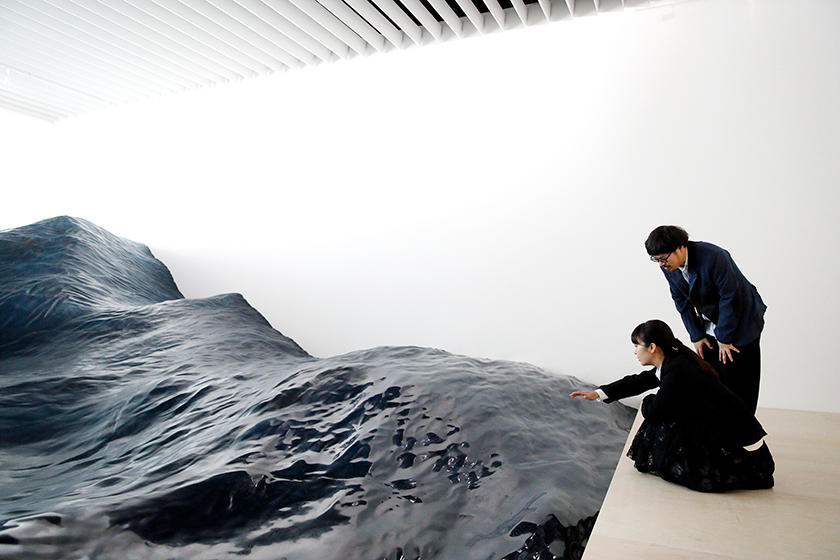

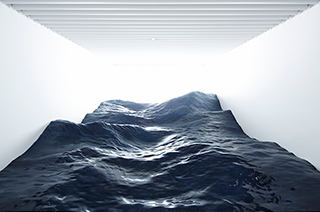

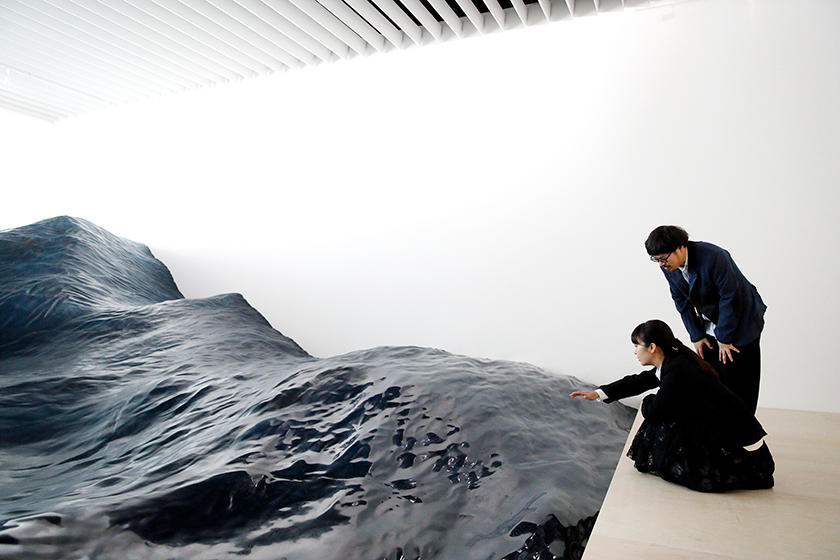

『景体』

「景色として見渡すような海」の存在感を持ったまま、「間近にあるひとつの塊」としても把握できるような立体作品。制作当初は、波の泡やペットボトルのゴミなどディティールもつくり込む計画があったが、サイズや距離を限定するような情報を排除して、より鑑賞者の目に委ねる作品になっている。

2019 年 展示風景:「六本木クロッシング2019展:つないでみる」森美術館(東京)

撮影:木奥惠三 画像提供:森美術館

荒神が見たいものを引き出すために、僕はいつもしつこく尋問するんです。荒神の言う「景色に近づけない」ということを聞いていて明らかになってきたのは、たとえば、「空に舞うムクドリの群れがどのように景色を認識しているか」みたいなこと。1羽の個体という概念を超えて、何百何千羽もの全体が「一体の生命」のような目線で世界を見るような、そんな景観の捉え方です。それを考えている時に「景色に近づいたり、遠ざかったりする自分の肉体が邪魔なんじゃないか。いっその事、目をちぎって空中に投げてそこから見れたらいい」みたいなことを言ってて。そういった「個体を超えてものを見る」という発想から、鑑賞者の目についてあらためて考えることになりました。

ちょっとややこしい話ですが、草花は目がついていないのに色を持っています。生まれつき目の見えない人で服装がとてもお洒落な人がいます。それをなぜかって自分なりにすごく考えたことがあって、草花は蝶から情報を得ることで、自身の花に色をつけています。目が見えない人も、周囲の人の反応を嗅ぎ取って自身の着る服を選択していると聞きました。それはつまり、彼らは他者を通して「見ている」と言えると思うんです。僕たちは自身の肉体を超えてものを見ることができるんだと気づいたときに、ものすごい可能性を感じてとても興奮しました。

同じように、僕たち作品のつくり手は、アトリエで何度も作品の制作過程を見るので、完成した自分の作品に初めて出会うことができません。ある時、制作スタッフに「目の作品が好きで関わっているのに、作品を制作途中で見てしまうことにジレンマがあるんです」って言われてハッとしたことがありました。つくり手は、完成した状態の作品を見てみたいという気持ちで作っているのに、初見で見ることがどうしてもできない。けれど、それこそ僕たちは、草花が蝶を通してものを見るように、鑑賞者という不特定多数の存在を通して、ものを捉えようとしている気がします。

『Elemental Detection』という作品で架空の湖のような場所をつくったときにも、鑑賞者の存在を生々しく目の当たりにしたのですが、僕らの想像以上に鑑賞者の行動は自由で、いろんな反応があったことから、そういった発想につながりました。

『Elemental Detection』

廃墟となった施設の敷地内に、架空の湖のような場所をつくり出した、幻想的なインスタレーション。「さいたまトリエンナーレ2016」で発表。

2016年 展示風景:「さいたまトリエンナーレ2016」旧埼玉県立民族文化センター 撮影:衣笠名津美

荒神普段は鑑賞する人がどういうふうに作品と出会うのか、導線を細かくシミュレーションしているんです。たとえば美術館に初めて来た人という設定で、作品までの導線を何度も歩いたり、ぱっと見たときにどう感じるのか考えてつくり込んでいったりとか。導線そのものが作品という考えです。

南川なので、これまでは唐突に作品を置いて、「どうだ!」みたいな見せ方は絶対にやりたくないと思っていました。だけど今回の作品『景体』では、既存の美術館の展示室そのままの場所で、さらには「ここから見て」という鑑賞者の視点を展示空間に指定してしまうという、これまでの目の作品にとっては逆の方法をとっています。そこから、僕たちが「見ることができない景色」といっているものを見てもらう。

荒神作品は物体として目の前にあるのですが、見えているのは遠くの景色のようなものにしたいなと。

南川モチーフとして海を選んだのは、遠くと近くで見え方が変わる最たるものだと思ったから。たとえばドライブしていて遠くに海が見えて、「うわー、きれいだな」と思って、近くへ行きたくなることがあるじゃないですか。だけど実際に近づいてみると、当然そこは浜という場所になっていて、岩肌にぶつかる波やしぶきの迫力がすごかったり、意外とえげつなかったりする。それでも僕は海を近くで見たようにしか思ってなかったんだけど、荒神の考えからすれば僕が見たのは波やしぶき、海水という物体であって車から見ていた海の景色そのものには一切近づいていなかったといえます。

『景体』というタイトルは、自分たちに見えない、景色と物体の中間という意味を込めています。僕はときどき、会場で鑑賞者の様子を観察しているのですが、作品を見て「この中に落ちそうな感じがする」と言ってた人、長時間眺めている人、一瞬だけ見て去っていく人、「こんなのつくり物じゃん」と冷めて行ってしまう人。でも、どちらがいい悪いではなく、人がものを見る行為の集合体としてみえてくる。しかもそれは、僕たちつくり手が鑑賞者を観察することに約束されていることではなく、鑑賞者同士でも、そういう他者から情報を得る関係は生まれていると思います。食い入るように見る人がいれば、それに他の鑑賞者が釣られて凝視していたり、子どもが親の手を引いて戻ってきたり。逆にさっさと去って行く人が現れると、しばらくそういう状態が続いたり。SNSでも少しづつ作品の解釈が出てきて、反応が変化していったり。

こうやって、鑑賞者のたくさんの目が集まることで見えてくるようなもの。本当はプランの段階では「よくあるよね」とか「ただのつくった海じゃん」って伝わってしまうことをやるっていうのは怖かったんですが、でもそう伝わってしまうっていう生々しさも含めて、それを覚悟したうえで、もう一度、大勢でものを見ることの可能性に挑戦しようと思って発表した作品です。

本当に通じ合っていなければ、目指す作品はできない。

南川普段の制作は、荒神がまずアイデアを出して、僕がそれについて何度も聞き直すんです。今回の作品だったら「景色に近づけない」という荒神の気づきを詳しく聞いていくと、「目をちぎって空中に投げて......」とかワケのわからない話が始まり、しまいにはだんだん腹が立ってくるんですけど(笑)。

荒神たまに結構キツめに質問してくるから私も若干イラッとしながら(笑)。でもダメだと思った時は、広い駐車場に無理やり連れて行って、コロコロ椅子の上に仰向けになってもらって「ほら、こうやってひっくり返って空を見てみなよ!」と言ったりして、何とか体で伝えようとしたり。周りからは変な人がいると思われるかもしれませんが(笑)。

南川そうやってアイデアをどんどん具体化してプランにしていき、制作統括の増井に伝えるわけです。すると増井が今度はかなり情熱を持ってサンプルをつくってくれて、ああでもないこうでもないとブラッシュアップしていく感じです。今回の作品は、かなりサンプルをつくっていましたね。

荒神なぜこれはイメージする海に見えないんだろうって、延々話し合ったりするんですけど、間違った判断をひとつしたら、すべてが違うものになってしまうので、どこを削ってどこを生かしたらいいのか、本当に通じ合っていないといけないんです。お互いにその確信を持てるまでは不安だったりもするんですけど、そこにヒントがあって、ある瞬間を境にうまくいっているところとそうでないところが、共通してわかるようになる。そうすると、途端にスムーズに進んでいったりしますね。

南川僕は今回の制作中、めっちゃおもしろく思えるときと、つまらなく思えるときがあって、同じものを見ていても移り変わるような、自分たちでも捉えきれないことを作品にしているんだと気がつくまでは、不安になるたびに「最初に言ってたことって、どういうことだっけ?」と荒神に確認していました。制作は10人くらいの仲間でやっていたんですけど、増井は制作チームの連携にかなり気を使っていましたね。また今回は平塚知仁という若手のアート・インストーラーに制作チーフを依頼したのですが、増井は彼の判断やセンスを最大限に活かせるような現場のチームワークを心がけていました。

ネガティブな感情はすべて吐き出すのが絶対のルール。

南川3人の間で共通認識を持つために、メンタルミーティングというのを月2回くらいでやっています。というのも、制作が佳境になってくるとメールの文面がそっけなくなったりして、受け取った側は「なんか悪いことしたかな......」などと無駄に不安になることが、6年一緒にやっていてもあるんです。そういうネガティブな感情を抱いたら、全部吐き出すっていうのを絶対のルールにしていて。いい歳こいて恥ずかしいんですけど、「あのときのメールって、どう思ってたん?」みたいなやり取りを、泣きながらやったりしているんですけど(笑)。でも最後は笑ってハイタッチできるくらいじゃないと、制作も関係性もどんどん狂っていくんです。

荒神本当にくだらないことでも、現場がつまらなくなったり進まなくなるんです。たとえば現場にゴミが溜まってきただけで、「この人って、ゴミに対して無意識なところがあるよなあ」とか、余計なことをあれこれ考えてしまったりして。だけど、かれこれ6年もモヤモヤ思っていることを伝え合ってると、大体が本人の思い込みだったり、勘違いだったということがわかってくるんです。

南川メンタルミーティングは、自分が小さい人間だってことがバレるし、何より恥ずかしいんですけど、良いものをつくるにはやっぱり不可欠ですね。単純に、思い切って打ち明けて心が通じることは、何よりも大事です(笑)

荒神スケジュールに「メンタル」って入っていると、いまだに気が重いですけどね(笑)。

RELATED ARTICLE関連記事