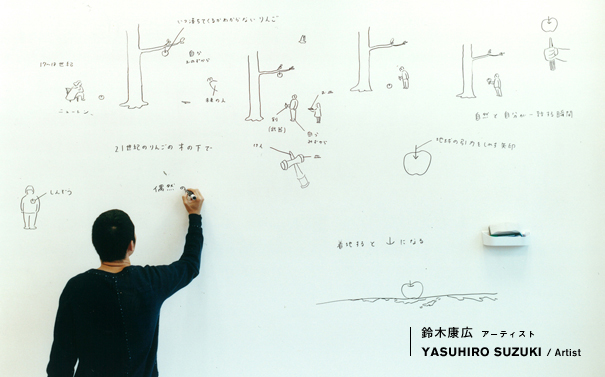

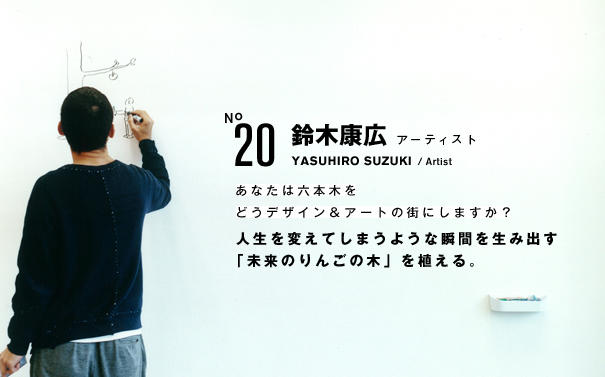

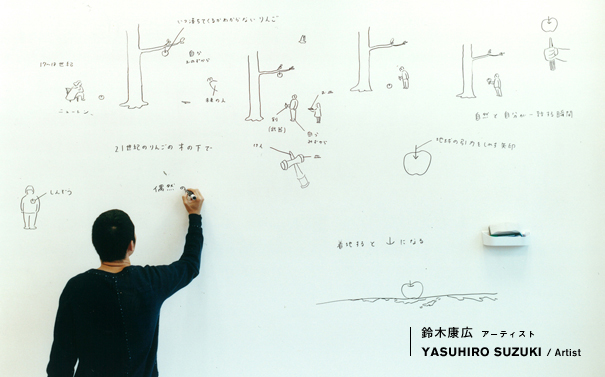

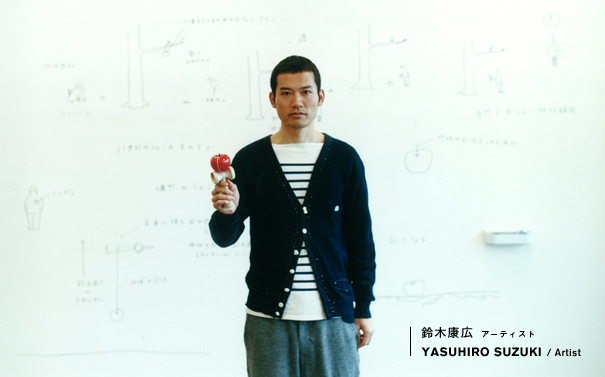

20 鈴木康広 (アーティスト)

〈東京ミッドタウン〉ミッドタウン・タワーの5F、デザインハブ内の武蔵野美術大学 デザイン・ラウンジで、壁一面に備えつけられたホワイトボードに絵を描く、アーティストの鈴木康広さん。描いているのは、地球の引力と遊ぶ玩具、けん玉の起源であり、自身の作品「りんごのけん玉」誕生の背景です。その物語は、六本木をアートとデザインの街へと変えるアイディアにもつながります。タイトルは「未来のりんごの木の下で」。六本木を訪れた人の人生を変える特別な瞬間が、1本のりんごの木によって生まれるかもしれません。

予測できないできごとに立ち会う。

ここに1本のりんごの木を描いたんですけど、この木の下にいる人は、科学やテクノロジーで予測できる世界に飽きてしまった、未来の人です。りんごはいつ落ちてくるかわからない。その予測できない「りんごが落ちるとき」に立ち会い、手にもった枝で落ちてきたりんごをサクっと刺そうと待っているんです。りんごの赤さを見てそろそろかな、とか、今日は風が強いから落ちるかな、とか、いろいろと観察しながら何日も通ったりして。

鳥がつついて落としちゃうかもしれない。いろんなことが起こりうるわけです。そういう予測できない状況のなかで、落ちてきたりんごをサクっとできたらすごいし、それって、自然を相手にした最高の遊びですよね。僕はそれが、けん玉の起源でもあるんじゃないかと思っているんです。

物の起源を考えると未来につながっていく。

けん玉の「けん」はまさに刺す「剣」なんですね。敵を刺す。りんごは人類にとって重要な果実(成果)なんだけど、でも、捉え方によっては「敵」でもあるんじゃないか。たまたま通りかかった人に落ちて、やっつけようとしているんじゃないか。それに対して、人は剣で戦うぞ、みたいな。

ヨーロッパのけん玉だと剣ではなくて、お皿で受け止めるだけの形もあるんです。剣とカップが一緒になっている形は日本人が考えたものなんですけど、剣が男で、玉が女という見方もできるし、人間がつくった物の起源を考えていくと、人間そのものがテーマになっていくので、僕はそこから未来につながっていく気がします。どれだけ科学やテクノロジーが進んだ時代にあっても、大事なのは、野生である人間の表現力や生身の感覚を呼び覚ますことのような気がするんです。

六本木に1本のりんごの木を。

で、六本木の、たとえばミッドタウンの緑地に、ひとつだけりんごがなっている木がある、っていうのはどうでしょう? 近くにベンチも置いて、その下でリンゴを落ちるのを待っている。落ちてくるりんごが頭にあたらないように気をつけなければいけないけれど......

実っているりんごもひとつだけで、たまに落ちる。行くと既に落ちている日もある。落ちるはずの場所にハンコが上向きに置かれていて、落ちた勢いでりんごに日付が押される。それはちょっとやりすぎかな(笑)。でも、落ちたりんごは記念に持って帰ってもいいっていうルールにしてもいいんじゃないかな。

木は、本物の木でもいいし、人の手で作られたものでもいいかもしれない。木の中に人が入っていて、誰か来たな、と思ったらストンと落とす、とか。たまたま通りがかったふたりの間で落ちると、お互い相手のことが気になったり、仕事のことで迷っているときに木の下に行ったらりんごが落ちて、何かを決断できたり。つまり、りんごが落ちるというできごとで、ハっとするような特別な瞬間を生み出せたらいいなと思うんです。

人が考え抜いてプレゼントする「偶然」。

りんごが落ちるタイミングをどうつくるか。それが重要ですね。1年間に数回だと少ないので、1日1回、どこかで必ず落ちるのがいいかな。落とす時間にも意味があるといいかもしれません。歴史上の誰かが生まれた時間や、何か新しいことが始まったときなど、何月何日、何時何分といった分単位の記録が残っていると、そういうこともできますね。

いつなら人に喜んでもらえるのか。いつ落とせば人はそれを偶然に感じ、特別な瞬間として受け取ることができるのか。僕たちが感じる「偶然」って意外と本当の偶然ではなくて、いいタイミングを誰かが考え抜き、その中でプレゼントされているものかもしれない。サービスやおもてなしと通じるところがあると思うんです。旅館などでも、いいタイミングで何かが起き、特別に感じて嬉しいことってありますよね。完全に自然のままではなく、人の手が入ってこそ自然を特別に感じる日本庭園の感覚にも近いのかもしれません。

いつもあるわけじゃない、パブリックアート。

作品を展示していると、偶然をどうつくるかについて、すごく考えるんです。先ほど「りんごの木の中に人が入って、誰かが来たら落とす」という方法を考えた理由もそうで、作品は、その人にとって一番いいタイミングで見てもらいたいし、そうじゃないと意図がなかなか伝わらないこともある。

美術館に所蔵されていれば、いつもそこにあることによってみんなに見てもらえるんですけど、でも、「いつもある」ものって、実はそんなに魅力的ではなかったりするんですよね。パブリックアートもいつも同じ場所にあるから、特別ではなくなってしまう。僕がつくりたいのは、今回考えている「りんごの木」もそうだけれど、屋外に鎮座するパブリックアートの対局というか、いつもあるわけじゃない、現れたり消えたりするような、出来事が起きたり起こらなかったりするようなパブリックアートです。

アートの街は、セレンディピティの度数が高い街。

今回、「六本木をデザインとアートの街にするには」というお題を聞いたとき、実は僕、ちょっと違和感があったんですね。それは、アートやデザインが街に来てもらうための目的のように聞こえてしまったからなんだと思います。僕は、アートもデザインも、目的ではないと思っていて、特にアートは、理想的には「不意打ち」であってほしいんです。思いがけない瞬間、気づきや発見をどうつくるか。ここに人が来てもらうために作品があるというよりは、来た人がここで本当に特別な、一生の思い出になるような時間を過ごすこと自体が、アートなんだと思っています。

思いがけないものを偶然に発見することを「セレンディピティ」と言いますが、地球上をセレンディピティの度数で計測できたら面白いでしょうね。「この街で、人生が変わったり影響を受けたことがあったか」というアンケートを世界中でとったら、統計が出ないかな。ここで僕は結婚を決めました、とか、これまでにないアイディアを思いつきました、とか。六本木はそういう瞬間が次々と生まれる街だ、ということになったら素敵だし、そういうセレンディピティの度数が高い街が、本当のアートの街なんだと思います。

自分の原点がある街。

僕が好きな街は、学生時代を過ごした下高井戸です。大学は八王子にある東京造形大学だったんですけど大学3年のときに、本を読むために移り住んだんです。大学まで電車で片道2時間くらい。電車に乗っているときは本しか読まないので、つまり、毎日4時間読書ができる(笑)。

その下高井戸で僕の創作のすべてがはじまったと言ってもよくて、8畳くらいのアパートの部屋が洞窟っぽくて、よかったんですよね。工作機械もあったし物も溢れていて本もびっしり、壁は僕のメモで覆われてて、24時間、寝ても覚めても創作でした。そこに6〜7年住みましたね。で、そのアパートの近所にある赤堤公園に、僕が公にアートの活動を初めるきっかけになった回転遊具「グローブ・ジャングル」があるんです。

大切な時間の記憶が街との関わりを強くする。

赤堤公園には今でもたまに行くんですよ。公園のベンチにノートを持っていってスケッチしたり考えごとをしたりしています。何かインスパイアされるんですよね。公園という場所が感覚を開くというか、人の動きを見ていると頭が動き出す。そこが僕の原点だということも大きいし、自分が大きく変化した「下高井戸にいた時間」が、今でも僕にとって、とても重要なんです。

街との関わりっていろんな形があると思いますが、例えば大学みたいな場所って、もうひとつの故郷になりますよね。ひとり暮らしをする人もいれば、大きく環境が変わるし、大学で行った街ってその後も重要な街になることが多いと思うんです。この時期をここで過ごした、みたいな大切な時間の記憶が、街との関わりを強くするのかもしれません。

鈴木式、「未来」の書き順。

最後に、今日は「六本木未来会議」だから、僕が考えた「未来」の書き順を披露してもいいですか? 僕は名字が鈴木なので、「木」への思い入れが深くて、未来という文字の中には、「木」が入っているなあ、って思ったのがきっかけです。まず1本の「木」があって、その上に1本横線を足すと「未」になる。それに種がつくと「来」になる。「木」から「未」にするのって、勇気がいるというか、漢字の正しい書き順、みたいなものが身体に擦り込まれているから、なかなか今ある文字の上に線を足すって、できない。でも、その勇気がまさに未来だし、それがデザインの力でもあるのではないでしょうか。

鈴木さん直筆による「未来」の書き順。「来」のチョンチョンを書いたとき「来た!」と感じるはずです。ぜひお試しを。

取材を終えて......

取材中、次々にアイデアを生み出してくれた鈴木さん。普段当たり前にある景色や常識を、少し違った視点でみることがアイデアを生む近道でもあるんだな、と思いました。また、取材時にけん玉で披露してくださった「うぐいす」や「すべり止め極意」などの技のすごさで、その場にいた全員を魅了していました。(edit_rhino)

RELATED ARTICLE関連記事