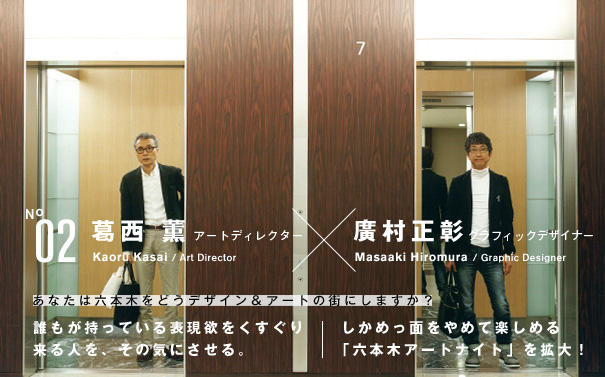

02 葛西薫 × 廣村正彰 (アートディレクター × グラフィックデザイナー)

どちらも広告やグラフィックデザインの世界の第一線で活躍するクリエイター。尊敬する先輩なので、と挨拶もきっちりの廣村正彰さんと、それにも増して、恐縮の様子の葛西薫さん。でも対談が始まってみれば、踊る話しから日本の未来像まで、話しは多岐に広がります。ふたりは六本木デザイナーズフラッグ・コンテストの審査員でもありますので、六本木商店街振興組合の親睦会でも顔を合わせる仲。ゆかりの深い、六本木の未来を考えるにあたり、語るのはまず、六本木との歴史から。

ふたりの若き六本木。

葛西僕は北海道から東京に出てきて、それだけでもう気後れしているんだけれども、中でも六本木は都会中の都会というか、いちばん遠くにある街でしたね。二十歳ぐらいのときのこと。瀬里奈ビルの横に「ラストトゥエンティーセント」という名前の踊る店があったんですよ。思い出といえば、そこで朝まで踊ったことがありますよ。

廣村葛西さんが朝まで踊るなんて、今では想像もつかない!

葛西意外と好きだったかも......

廣村そうですか! でも葛西さん、スポーツマンですからね。バドミントンですよね。俊敏な動きでシャカシャカシャカっと。

葛西フットワークとかリズムに乗るとか、とりわけ何か刻む感じというのが好きですから、共通するかもね。まあ、六本木というのはそういう思い出くらいで、当時は正直、居心地が悪かった。六本木が悪いんじゃなくて、僕がダメだったという感じです。

廣村僕は愛知県の安城から出てきて、学校が小平市だったから、どちらかというと新宿を中心に東京の西側のほうが拠点というか得意でした。そして僕も六本木というと、最初のころはディスコです。

葛西廣村さんも踊ってたんだ。

廣村結構行った......かも。でも、僕の六本木との接点は「AXIS」ができたことが大きかった。75年ぐらいですかね? 繁華街の通りは外国人も多くて恐かったけど「AXIS」のイベントには当然行かなくちゃ、と、駅から六本木の街を歩いて行きましたよ。「デザイン」をテーマに1つのビルを作るという考え方がすごいなと思って。真ん中の階段が倉俣史朗さんのデザインで、上ったり下りたりした記憶もある。あとは六本木に「ピラミデ」というビルがあって、竹尾のペーパーショーもそこでやっていた。それと「WAVE」。

「デザインのアクシス(機軸)の一翼を担う」というコンセプトで外苑東通り沿いに誕生。ギャラリーはもちろん、インテリア用品やデザイン書籍を扱う店舗がある。写真が対談に登場した、倉俣史朗さんがデザインした階段。

葛西「シネヴィヴァン」もあったね。あそこに行くと少し頭がよくなったような錯覚をしたりして。タルコフスキーの映画とかソクーロフとか見たけど、何が何だかわからない。何だか格好いいんだけど、無理して見ている感じ。

廣村でも、無理して六本木でそういう文化に接することが嬉しかった。

葛西そうそう。

風景を変える。デザインとアートをもっと楽しむ。

葛西それで、時代は今に戻って、六本木をデザインやアートとどう関係させるかという話しだけど、僕ね、六本木の看板という看板の広告を、誰か1人のアーチストだけに限るとか、1人のデザイナーだけに限るとか、色だけにしてみるとか、そういうことができないかと、ふと思ったんです。そうすると、街の風景が一瞬で変わりますよね。

廣村日本は特に看板が多いですからね。

葛西以前仕事で、自分のつくっているグラフィックが街の看板に入ったらどう見えるかということをシミュレーションしたことがあるんですね。そのときに、いろんな看板が見えているのを、全部同じものにしてみたら、見慣れた街がまったく別世界に見えたんですよ。時々その時のことを思い出しては、風景が変わるってどういうことなのかを考えます。

江戸時代の街並みを想像すると、黒と赤の筆字と和紙の色と木の色ぐらいしか多分なくて、それしか材料がないものだから、建物も含めて結果的にひとつになっていきますよね。それを今の六本木を置き換えるのは現実としては無理だけれど、風景としては魅力的でしょうね。暗くて、提灯だけがだーっと並んでいるのも、なかなかいいじゃないですか。

廣村いいですね。僕がちょっと思っているのは、デザインやアートは「生活を楽しむ」という土台があって初めて活きるような気がするんですね。それを知ったのは東京ミッドタウンや六本木ヒルズを中心にして行われた「六本木アートナイト」で、初回の企画に関わらせてもらったのですが、とにかく単純に、面白かったんですよ。春で桜も咲いているし、一晩だけでもみんなで騒ごう、みたいなことで、考えてみたら、デザインもアートは、しかめっ面して語るものじゃなくて、楽しむものですよね。

だから僕の案は、「六本木アートナイト」をもっと広げて、その期間だけはお店の一角をギャラリーにするとか、あるいはもっと長く、年間を通してアートのお菓子を作って売っちゃうとか、みんなが自分なりにデザインやアートを解釈し、この街が持っている潜在能力をもっと引き出して行くことかな。

六本木に行くと、芸術的なことがしたくなる!?

葛西デザインやアートというと、どうしても平面の作品か、立体というイメージがあるんだけれど、「芸術」というふうに広く捉え直すと、音楽も芸術だし、パフォーマンス、大道芸も手品も一種の芸術ですよね。そんな、路上で行われる「アートかもしれない」ぐらいなものが、六本木のあちこちで起きていると、街が活き活きしてくるだろうね。

あるいは、六本木に行くと、芸術的なことがしたくなる、ただでは歩けなくなる、何かしなきゃ申し訳ない(笑)、みたいな気にさせちゃう。必要なのは、誰もが持っている表現欲をくすぐる仕掛けかな。子どももおじいさんもおばあさんも、自由になって、日本古来なり世界古来の芸術、ファインアートもモダンアートも結びついたりすると、廣村さんが言うようにアートやデザインは楽しむものだ、ということがもっと伝わるんじゃないかな。

廣村いいですね。そうなると六本木には小さいギャラリーもあるし、どんどん広がって、いろんなことが起きる。日本は地震のこともあって元気がないと海外から見られているけれど、ここで起きるデザインやアートを世界に向けて発信、輸出していくことに可能性があるような気がするんですよね。

葛西そうですね。国立新美術館、サントリー美術館、森美術館を結ぶ「六本木アート・トライアングル」というのが一種のハイエンド的なものだとしたら、せっかく片方の極はあるのだから、もっと地面に近いようなアンダーグラウンド的なものも両方OKみたいな六本木になると楽しいでしょうね。

六本木アート・トライアングルでは、それぞれの施設の半券で入館料が割引になる相互割引「あとろ割」を実施中。「あとろ(ATRo)」とは「六本木アート・トライアングル」の愛称です。

豊かさの源泉は幸せ感。アートがそこから生まれる

葛西パリのルーヴル美術館の脇を歩いていると、ガラス張りの建物の中でおばさんたちが一生懸命油絵を描いていたり、子どもたちがデッサンの勉強していたりしている姿が見えたんですね。

「世界のルーヴル美術館」なのに、地元の人たちが普通に自転車でやってきて、買い物袋を脇に置きながら描いている。それが普通の風景なんですよね、都会のど真ん中で、生活とアートが同居しているのが。

廣村分かります。豊かさって何だろうと思いますね。もちろん物質だけではないですよね。豊かさの源泉は、幸せ感。アートって、そういうところから生まれているような気がするんですね。反骨精神から生まれるものもあるけれども、でもやっぱり、どこかで表現することに喜びを感じているわけですよね。

そういう精神がみんなにあれば、戦争なんて起きなさそうだし、人間って基本的に戦うことをDNAが持っているんですけど、そういうことをアートとかデザインにぶつけることによって、別の喜びも生まれたりするんじゃないかと思っていて、そういうことを、今こそ日本がやっぱり実践していくべきなんじゃないかなと思います。

身体の実感と経験の価値。

葛西廣村さんが言っていることで大事なことを思い出しました。例えばアートやデザインというと、形状だとか構成だとか何か理屈的なことが絡んでいる気がするんだけれど、本当は、この紙のしなりがいいとか、黄色よりピンクが好きだとか、音でもドラムよりバイオリンの弱い音色のほうがいいといった、何より気持ちにほだされるものが喜びなんですよね。それが廣村さんの言った「幸せ感」にも通じると思うのですが、何かを手に入れる喜びじゃなくて、自分の体が生理的に感じる豊かさや喜びを再確認できるようなところが、僕自身もデザインしていて楽しいところなんです。

肉体の何かに接する、それを体感できることの延長線上に、アートやデザインの喜びがもあるような気がしていて、あまりシステムだとか、デジタルとか、便利というものに縛られず、身体で実感できる幸せをもう一度探し直すことに、未来への鍵があるかもしれない。

廣村味覚って、一番発達しているのは二十歳ぐらいで、あとはどんどん劣化していくんですね。でも、料理研究家のおじいさんやおばあさんはいらっしゃる。五感の精度は若い頃より劣っているわけですよね。だけども、経験というものがもたらす効果というのは、実際の感覚よりも崇高だ、ということがある。

葛西面白いですね。

廣村その「経験の価値」はアートにおいてもデザインにおいても言えること。葛西さんが先ほどおっしゃった「紙のしなり」みたいなものは、経験した人でないと、その気持ちよさはわからない。

葛西そうですね。経験の蓄積が何かを生んでいく。

廣村そういうことを僕は、喜びとして伝承していきたいと思うんですよね。様々な状況が世の中にあるので、変化は変化で受け入れるとしても、人々の中に蓄積された経験が喜びであり、価値であることをきちっと言っていかないといけない。そういうものをつないでいくことができる場所が、六本木にあるといいですよね。アートとデザインを深めていきたいのなら、経験を先生にして、美意識を高めていくようなきっかけづくりを、この街でしていくべきだなと思います。

取材を終えて......

20代の頃、バドミントンで鍛えたフットワークで朝まで六本木で踊っていた葛西さんと、同じくディスコ全盛の六本木で朝まで踊っていた廣村さん。デザインとアートは、しかめっ面して語るものじゃなく、楽しむもの、という言葉がとても明快で、心に残りました。(edit_rhino)

RELATED ARTICLE関連記事